石油会社の仕事は油田から原油をくみ出し、搬送し、製油所で精製して様々な石油製品に加工し、これを販売することである。原油というただ一種類の原料から、様々な製品を作り出すという点に石油産業の特徴がある。

作り出される石油製品としてはガソリンやジェット燃料、軽油のような燃料はもちろんだが、そのほかにナフサやBTXのような石油化学原料や、さらには潤滑油やアスファルトまでと幅広い。

ところが近年、石油会社は原料を石油に頼らない事業に乗りだそうとしている。例えばSAF(持続可能航空燃料)、e-fuel(合成燃料)、E10ガソリン、リニューアブルディーゼルといった燃料やバイオプラスチックのような化学品、発電事業、リチウムイオンバッテリーといったもので、いずれも原料として石油は使われない。

つまり日本の石油会社は石油会社でありながら脱石油への道をたどり始めている。なぜそうするのか。我が国は2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目標として掲げている。これを達成するためには、基本的に石油のような化石燃料は使用することができないということになる。ということは、実はカーボンニュートラル政策は石油産業にとって死活問題なのである。

石油会社の石油離れは、将来のカーボンニュートラル社会にでも生き残るための挑戦ということができる。いまのところ石油会社の危機感が乏しいようにも思えるが、もし脱石油に失敗し、このまま石油を中心とする事業を継続するならば、その石油会社はやがて消え去ってしまうことになるだろう。

この記事では日本の石油会社が進めている脱石油への試みについて、単なる構想段階ではなく、実際に販売が開始されている、あるいは生産設備の構築が行われているなど、実用化が近いと考えられるものを紹介したい。

1.SAF

SAFというのは持続可能航空燃料の略だ。現在の航空燃料すなわちジェット燃料はもちろん石油製品だから燃料として燃やせばCO2が排出されて地球温暖化の原因となる。といって電気自動車のように電気でジェット機を飛ばすことはできないだろう。そこで石油ではなく、植物を原料としてジェット燃料を作ろうというのがSAFである。

原料が植物だから、燃やして排出されるCO2はもともと、原料の植物が成長中の空気中から吸い込んだものだ。だから排出量と吸収量が相殺しあって、空気中のCO2濃度を増やさない。

国土交通省は2030年までに日本で消費されるジェット燃料の10%をSAFにする計画を立てている。そしてこの計画に従って、日本の石油企業はこぞってSAFの製造に乗り出し始めている。

SAFの作り方はいろいろ提案されているが、主なものはふたつ。ひとつは大豆油や菜種油、パーム油のような植物油を原料とするものでHEFAといわれる。もうひとつはサトウキビやトウモロコシを原料として作られるバイオエタノールを原料としたもの。これはATJといわれる。

この分野で最も進んでいるのがコスモ石油だ。コスモ石油は日揮ホールディングスおよびレボインターナショナルと組んでサファイアスカイエナジー社を設立。堺製油所内にHEFA方式のSAF製造プラントを既に完成させ、来年度から年間3万キロリットルのSAFを出荷する予定である。

ENEOSは昨年閉鎖した旧和歌山製油所(和歌山製造所)で、これもHEFA方式のSAF製造プロジェクトを三菱商事と共同で立ち上げており、2028年度以降に年間40万キロリットルのSAFを出荷する予定である。

ちなみに旧和歌山製油所は2023年に閉鎖されたが、ENEOSが閉鎖を発表した時、和歌山県知事が怒ってENEOS本社まで怒鳴り込みに行ったといういわくつきの製油所である。多分、この時の知事の談判が効いたのだろう、それまで神奈川県に設置する予定だったSAF製造プラントを旧和歌山製油所に設置することになった。

和歌山製造所にはまだ多数のタンクやボイラー、受電設備、港湾設備などが残っているはずだから、これを有効利用できるというメリットもある。

出光興産は徳山事業所と千葉事業所の2か所にSAF製造装置を建設する計画である。徳山事業所のプロジェクトはHEFA方式で年間25万キロリットル、千葉事業所はATJ方式で年間10万キロリットルのSAF生産を、いずれも2028年までに開始する予定である。

三大石油会社に比べると少し小粒だが、愛媛県に本社(分室)を持つ太陽石油は沖縄事業所でATJ方式のSAFを製造する計画である。2029年から年間20万キロリットルの出荷を目指しているが、原料のバイオエタノールについては沖縄産サトウキビを原料とすることも検討している。

2.e-fuel(合成燃料)

e-fuelは合成燃料ともいわれるもので、ガソリンや軽油の代わりに使うことができる。原料は空気中のCO2と、水を電気分解してられる水素である。つまりe-fuelは石油ではなく、空気と水から作られた燃料というわけだ。このe-fuelも燃やせばCO2を排出するが、そもそもこの燃料は空気中のCO2を原料としているから、燃やしても空気中のCO2濃度を増やさない。

いいことばかりの燃料のようだが、問題は水から水素を取り出すときに大量の電力を必要とすることだ。むしろe-fuelは液体の電力といった方がいいかもしれない。

この分野で進んでいるのはENEOSだ。昨年、横浜市の研究所内にe-fuelの一環生産プラントを立ち上げ、生産量1日あたり1バレル(159リットル)の小規模ながら生産を開始している。

一方、世界的にみるとHIF社がポルシェやシーメンス、ニクソン・モービル、ジョンソン・マッセイといった世界の名だたる大企業の参加を得て、チリ南部でe-fuel製造プラントを立ち上げて出荷を開始している。一昨年、出光興産がHIF社と戦略的協力契約を締結しているから、将来はHIF社の技術を使ったe-fuelプラントが国内でも立ち上がるかもしれない。

3.E10ガソリン

トウモロコシやサトウキビを原料として作られたバイオエタノールは世界中でガソリン代替燃料として使われている。日本でもバイオエタノールをETBEという物質に転換したあとガソリンに添加して販売されているが、この量はすでに原油換算で年間50万キロリットルに達していることはあまり知られていない。

しかし、世界の主流はETBE方式ではなく、バイオエタノールを直接混合する方式である。ということで、我が国でもガソリンに10%のバイオエタノールを混合するE10ガソリンの導入が計画されており、2028年に先行販売、 2030年に本格販売する計画である。

今までは一部の独立系石油販売会社が直接混合方式のガソリンを自社のガソリンスタンドで販売していたが、これからはENEOS、出光、コスモといった石油元売り会社が販売を始めることになる。

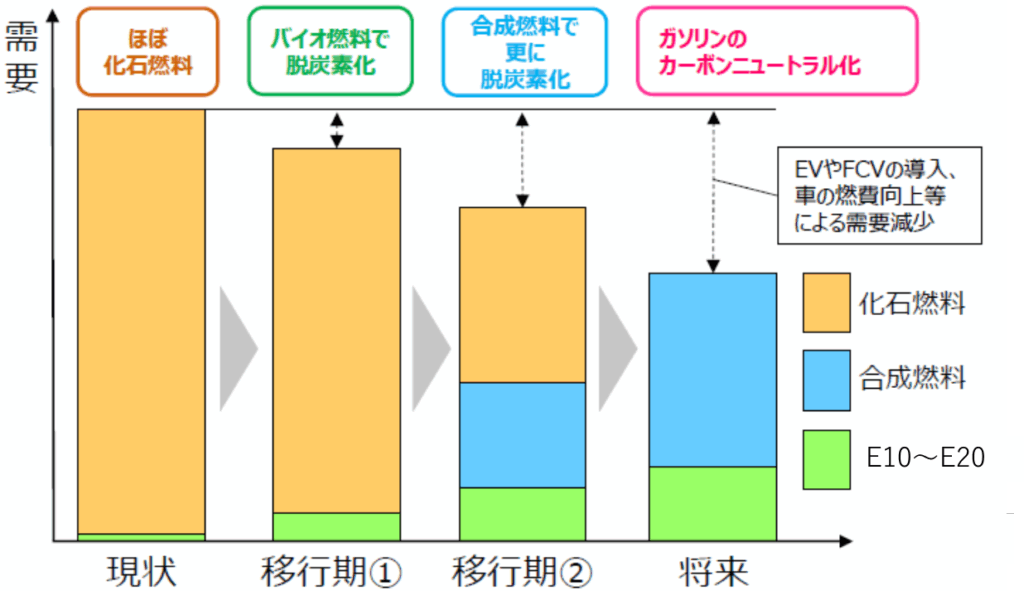

今後は、バイオエタノール混合率を20%まで増やし、さらにはe-fuelも混合して、最終的にはガソリンスタンドで売られるガソリンは石油ではなく、植物や空気と水を原料として作られたものになるという計画である。

図 ガソリン車用燃料の将来計画

(第43回 総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会資料より)

4.バイオディーゼル

バイオディーゼルは軽油の代わりになる燃料である。原料は植物油だ。作り方は、メタノールと反応させて作るFIFAと水素を使うHVOがあるが、石油会社が着目するのはHVOの方だ。HVOは石油の精製過程で使われる水素化精製と同じ技術が使われるから石油会社にとってはなじみが深い。

実はHVOの作り方はSAFの項で説明したHEFAと同じ方法で作られる。というか、 HVOとHEFAは同時に作ることが可能である。植物油を水素と反応させたあと蒸留して沸点の軽いものがSAFとして使われるHEFAに、重いものがHVOとなる。

HVOはすでに欧州ではよく使われており、我が国でも出光興産がこれをリニューアブルディーゼルという名称で売り出している。今年4月から、名鉄バスが運行する近距離高速バスに使用を開始、実際に客を乗せて運行している。

石油各社は数年後にはSAFの生産を始める予定であるが、このときHVOも副生されるので、出光興産に限らず、将来的にはバイオディーゼルの販売を開始することになるだろう。

なお、出光興産はボンガミアと呼ばれる植物の実から植物油を抽出してこれをSAFやHVOの原料とすることを計画しており、今年1月からオーストラリアのクイーンズランド州で試験栽培を開始している。

5.バイオプラスチック

石油はプラスチックや合成繊維、合成ゴムなど化学品の原料としても使用されていることはご存じであろう。石油を蒸留して得られるナフサを分解してエチレンにし、このエチレンから様々な化学製品が作られる。このような化学製品についても石油ではなくバイオマスから作ろうという技術の開発が進められている。

ひとつはSAFやバイオディーゼルを作るときに使われた水素化分解という方法である。この方法で植物油を分解すればナフサを作ることができる。これをバイオナフサというが、これは石油から作られたナフサと同じ品質を持つから、これを使って従来の石油化学プラントでプラスチックや合成繊維を作ることができる。

また、トウモロコシやサトウキビから作られたバイオエタノールを原料として使う方法もある。この場合は、ナフサではなく、いきなりエチレンが作られる。これもプラスチックや合成繊維の原料となる。

ENEOSは2023年からフィンランドのネステ社からバイオナフサを輸入し、これを原料としてパラキシレンという化学製品の製造を世界で初めて開始している。パラキシレンはペットボトルの原料となるもので、製造されたペットボトルはサントリーのサステナブルペットボトルとして2024年から活用されている。

また、出光興産は今年2月に三菱電機にバイオプラスチックを供給する協定を締結した。これは出光がバイオナフサを輸入し、それを化学会社がプラスチックに加工するもので、これを三菱電機が家電製品の材料として使用する。

6.発電事業

3大石油会社は全て発電事業に乗り出している。そもそも大型製油所には発電設備が備えられており、所内で使用する電力の一部を自家発電で賄っていた。石油製品の需要が減り、所内で使われる電力も減ってくれば余剰となった電力を外販することは合理的な判断だろう。

当初の売り先は大手電力会社や特定の事業者向けであったが、2016年に電力小売が全面自由化されると、ENEOSが電力小売り事業に乗り出した。

ただし、製油所内の発電所で使用される燃料は所内で余剰となった可燃性のガスや重油だから、ここで生み出される電力のもとは石油である。しかし、最近は製油所の発電所だけでなく、バイオマスや太陽光、風力、地熱のような再生可能エネルギー源を使った新たな発電設備を建設して電力供給を行うようになっている。

ENEOSは室蘭市に発電所を建設し、2020年からパームヤシ殻を使ったバイオマス発電を開始している。出光興産は川崎市でバイオマス発電、宮城県、埼玉県、愛知県、宮崎県でそれぞれ太陽光発電、大分県で地熱発電を行っている。また、コスモ石油は、北海道、東北など、全国20か所で陸上風力発電、秋田県の2か所で洋上風力発電を行っている。

7.全固体電池用電解質

わが国は2050年を目標にカーボンニュートラルを目指しており、電気自動車(EV)の導入はそのための有力な手段と考えられている。しかしEVが普及すれば、石油会社の主力商品のひとつであるガソリンが売れなくなってしまう。石油会社にとってEVは厄介な存在であろう。ところが、このEV化に商機を見出した石油企業がある。出光興産である。

現在EVに使われているバッテリーはリチウムイオン電池(LIB)である。LIBは従来のバッテリーに比べて、蓄えられる電力量が多く、高速充電が可能など多くの利点があり、このバッテリーの採用によってEVの性能は飛躍的に向上した。

しかし、LIBは確かに優れた性能を持つが、一方で使用される電解質が燃えやすいという性質を持つため、発火事故が多発している。そこで開発が期待されているのが全固体電池である。全固体電池はそれまでのLIBと違って電解質として固体のものを使っている。電解質が固体だから液漏れや発火の恐れがない。またそれだけでなく、充電時間を短縮することができ、充電量も増やすことができるという優れものである。

この全固体電池の開発を積極的に進めているのがトヨタ自動車であり、トヨタ自動車と共同して全固体電池開発のキモともいえる固体電解質を開発しているのが出光興産である。出光興産は現在、固体電解質を大量生産するための工場を千葉事業所内に建設中であり、2027年の完成を目指している。

トヨタ自動車は全固体電池が完成すれば充電時間10分以下で、1000kmの走行が可能なEVが作れると述べている。こうなるとEVはガソリン車並みの利便性を持つようになり、EV化に一層の弾みがつくことになるだろう。

2025年8月17日*24