2025年2月18日第7次エネルギー基本計画が閣議決定された。前回の第6次が2021年10月22日だから3年4か月後の改訂だ。

エネルギー基本計画は、エネルギー基本法という法律に基づいて、日本のエネルギー需給に関する方針や施策についての基本的な計画をまとめたもの。内容はエネルギー需給に関する ① 基本方針、② 長期的、総合的、計画的に講ずべき施策、③ 重点的に研究開発すべき技術。④ その他、施策を推進するために必要な事項 となっている。

なお、今回発表されたエネルギー基本計画と同時に「2040年におけるエネルギー需給の見通し」という関連資料も公開されている。

このように、エネルギー基本計画は我が国のエネルギー政策をどのようにするかという重要な計画であり、国民の生活にも大きく関わる文書であるが、これを読んだ人はそれほど多くはないのではないだろうか。

そこで、この記事では、80ページ以上のボリュームがあるエネルギー基本計画をできれば10分程度で読めるように要約してみたい。

1.基本計画の特徴

このエネルギー基本計画(以下「基本計画」と略す)を読んで気づいたことだが、実はとても読みにくい。その理由は、以下のような特徴があるからだ。

まず、ワンセンテンスがやたらと長い。例えば「理解を丁寧に得ながら」とか、「何々の観点から」とか、「海外の事例も参考に」とか、「その遵守を促す仕組みを検討し」とか、これらを一つの文章にすべて突っ込んでいるから、文章が長々しくなって、結局何が言いたいのかとても分かりづらくなっている。

また、同じような話があちこちで繰り返し出てくる。この話、前の章でも出てきたよね。という例がいくつもあって、今どこを読んでいるのか分かりにくく、まるで迷宮に入り込んでしまったような印象を受ける。さらに、やたらとくどくどと長たらしい説明が続く場合がある。

さらに、ここには否定的なことがほとんど書かれていない。これは、財務省に提出する予算要求書と同じ書き方で書かれているからであろう。否定的に書くと予算が付かないからであろうが、すべてがむりやり肯定形で書かれているから、本当のところはどうなのかが分からない。

2.エネルギー基本計画の構成

このように、なかなか分かりづらい基本計画であるが、とりあえず、全体像から紹介しよう。(ここからが、10分間で読めるようにまとめた。)まず、この基本計画は第Ⅰ章から第Ⅶ章まで7つの章からなっている。

- 第Ⅰ章:はじめに

- 第Ⅱ章:東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩み

- 第Ⅲ章:第6次エネルギー基本計画以降の状況変化

- 第Ⅳ章:エネルギー政策の基本的視点(S+3E)

- 第Ⅴ章:2040年に向けた政策の方向性

- 第Ⅵ章:カーボンニュートラル実現に向けたイノベーション

- 第Ⅶ章:国民各層とのコミュニケーション

Ⅰ章は全体の概略である。Ⅱ章は福島第一原発のその後の状況を記述したものである。これは、きちんと認識しておくべきことではあるが、わざわざひとつの章を立ててくどくど説明するほどのこともないのでないのではないだろうか。

第Ⅲ章は前回の第6次基本計画策定時からエネルギーに関係した情勢がどう変化したかという話で、大きな内容はふたつある。まず、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化などがあり、これによって、エネルギー供給が不安定となり、エネルギー安全保障の重要性が認識されるようになったこと。

もうひとつは、国内でDXやGXが進展することによって、それまで横ばい程度に考えられていた電力需要が一転して増加と見込まれる状況となったことである。

当然、今回の基本計画でもこの二つの変化に対応することが必要となって、計画の見直しが行われている。

第Ⅳ章はエネルギー政策については、安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性のいわゆるS+3Eが基本であり、エネルギー政策はこれを満たすものでなければならないという説明である。これも当たり前と言えば当たり前の話であり、わざわざ章を立ててくどくどと解説する必要もないのではないのではないだろうか。

そして、第Ⅴ章でようやく、2040年に向けた政策の方向性について述べられることになる。この章が今回の基本計画の中心となる章であり、この記事ではあとで、詳しく述べることにする。

第Ⅵ章は技術開発の章で、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた様々な技術開発について述べられている部分である。ただし、ここに記載された項目は実は第Ⅴ章であらかた述べられており、第Ⅵ章でも同じような記述がいくつも出てくる。この記事ではこの章の説明は省く。

最後の第Ⅶ章であるが、これは国民各層の理解促進やコミュニケーションについて述べた章で、わずかに2ページに過ぎない。これもこの解説は省略する。

結局のところ、基本計画で、今後のエネルギー計画について述べられているのは第Ⅴ章が中心であり、この記事ではそれ以外については、詳しく取り上げる必要もないと考える。

3.2040年に向けた目標と政策の方向性

第Ⅴ章では、エネルギー政策の基本政策を述べたあと、まず、エネルギーを使用する側の対応、次に発電側の方向性、次世代エネルギーの供給と脱炭素を中心とした記述が続く。そのあと、化石燃料、CO2の回収、鉱物資源の確保、エネルギーシステム改革、国際協力とつづいている。

まず、基本政策であるが、2050年のカーボンニュートラル(以下「CN」)実現に向けて、温室効果ガス(以下「GHG」)排出量を2030年度に46%、2035年度に60%、2040年度73%削減することを目標とする。

第6次基本計画では電力需要は現在よりも減少するとしていたが、第Ⅲ章で述べられたようにDX、GXの進展(例えばデータセンターの建設)によって電力需要は増加すると、前提が変わっている。

また、ウクライナ戦争などによって天然ガス価格が上昇。中東もきな臭い。このような不確実性が高い状況において、エネルギー政策を進めていく上では、使える技術は全て活用するというのが大きな方針である。

この使える技術は全て活用するという方針の一環として、いろいろ議論を呼んでいるのが、原発である。原発については第6次基本計画では可能な限り依存度を低減すると書かれていたが、第7次では原子力も活用してくと、大きく方針転換されている。

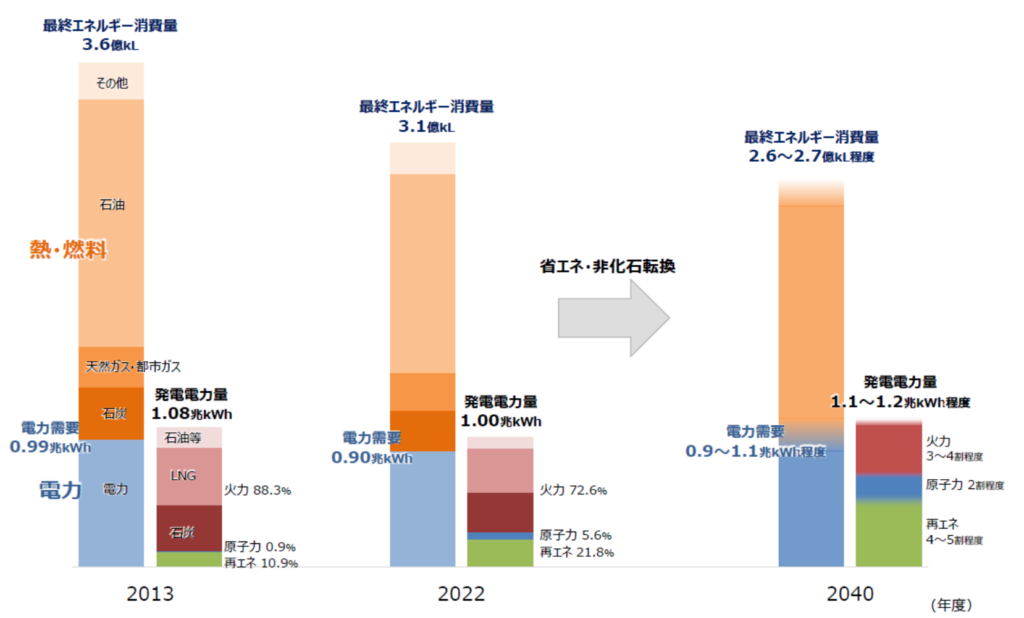

第7次基本計画と同時に発表された、「2040年におけるエネルギー需給見通し」という資料では、発電量に占める原発の割合については、2022年時点で5.6%であったものを2040年度には2割程度まで増やすという見込みとなっている。

2040年度におけるエネルギー需給の見通し

4.需給側(つまりエネルギーを消費する側)の対策

需要側つまりエネルギーを使う側に対する政策は三段階となっている。まず徹底した省エネでエネルギー使用量の総量を減らすこと。ふたつめは、できるだけエネルギー源を化石燃料から電気に変えていくことである。もちろん、電源自体が化石燃料を使っていたのでは意味がないので、発電所は脱炭素化しなければならないが、これは次の節で述べられている。

そして三つ目は電化が困難な分野で、これについては、非化石エネルギー源に切り替えるかCCUS、CDRなどを活用する。

つまり、需要側でやることは、省エネ、電化、非化石転換などである。もちろん、このなかからコストが最適な手段から適用されることになる。

① 省エネ

省エネについては、日本の得意分野であるが、今後DXやGXの進展によって電力使用の増加が見込まれる。一方、DXの進展に伴って半導体省エネ性能の向上や光電融合のような省エネ技術の開発が期待される。

省エネについては基本計画の中で、政策が多数挙げられているが、主なものを紹介する。

- 産業部門では長年使い続けている生産設備を更新する時期に合わせて、電化や燃料転換、非化石燃料化を進める

- 中小企業については、省エネルギー診断の強化や省エネを助言できる人材の確保に努める

- 2030年以降に新築される住宅や建築物については、 ZEH、 ZEB基準の省エネ性能の確保を目指す。(ZEH=ゼロエミッション住宅、ZEB=ゼロエミッションビル)

- 住宅、ビルについては、自家消費型太陽光発電の促進、断熱窓への改修など建築物の省エネ改修の支援、省エネ型給湯器(ヒートポンプハイブリッド、潜熱回収型給湯器、家庭用燃料電池)の導入を促進する

② 運輸部門

運輸部門、つまり自動車や船、航空機などであるが、この政策については、基本法の中では珍しく話が具体的で、内容も盛り沢山である。以下に主なものを紹介する。

- 乗用車については、 2035年までに、新車販売で電動車(電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車及びハイブリッド自動車)100%を目指す

- 8トン以下の小型商用車については、2030年までに電動車20~30%、2040年までに電動車と合成燃料等の脱炭素燃料車で100 %を目指す

- 大型商用車については今のところ電動化の目標は設定されていないが、2030年までに設定する。(これは、水素やバイオ燃料、合成燃料等の普及状況を見極めるためだろう)

- 電動化に必要な蓄電池については2030年までに150GWh/年の国内製造を目指す

- バイオ燃料については、2030年までにバイオエタノールを10%混合したガソリンの供給を開始し、2040年からはそれを20%まで引き上げる。

- 合成燃料は2030年代前半までの商業化を目指す

- 船舶分野ではゼロエミッション船の生産体制を整備する

- 航空分野ではSAFの導入、機材・装備品などの省エネ技術を導入する

- 鉄道分野では燃料電池鉄道車両やバイオディーゼル燃料を導入する

5.発電側の対策

電力供給については、再生可能エネルギーを主力電源とするが、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指すというのが基本的考え方である。

CNを実現するためには、現在電源構成の7割を占める火力発電について脱炭素電源への置き換えや脱炭素化を目指す。特にGHG排出量の多い石炭火力は非効率なものからフェースアウトしていく。その代わりLNG火力については、必要に応じて新設、リプレースを行い、また燃料の確保に努める。ただし、将来的にはLNG火力についても脱炭素化を進める必要がある。

面白いのは、今後設置が増えると予想されるデータセンターについてであるが、これを新設するときは脱炭素電源の近傍に誘導するという。

② 再生可能エネルギー

再生可能エネルギーは世界的に発電コストが低減し、コスト競争力のある電源となってきており、我が国においても電源構成に占める割合は22%まで拡大している。しかし一方で、景観や生物多様性のような環境への影響や将来の廃棄等に対する懸念が高まっている。このため、今後、再生可能エネルギーを導入するにあたっては、地域との共生や国民負担の抑制を図る必要がある。

③ 太陽光発電

屋根設置型の太陽光発電については、2030年に設置可能な公共建築物のうち約50%、2040年には100%に設置することを目指す。住宅用太陽光発電については、2030年において新築戸建住宅の6割に設置されることを目指す。

地上設置型太陽光発電については、再生可能エネルギー促進区域(ポジティブゾーニング)を設定して導入を促す。また、荒廃農地や空港、道路、鉄道、港湾等のインフラ空間等を活用した太陽光発電の導入拡大を図る。

次世代型太陽電池であるベロブスカイト太陽電池については、コストの削減(2025年までに20円/kWh、2030年までに14円/kWh、2040年までに10円~14円/kWh以下)と、発電容量の拡大(2030年までにGW級、2040年には約20GWの水準)を目指す。

また、2030年代後半から増加すると考えられる太陽光発電のパネル廃棄物については、義務的リサイクル制度を含めた新制度の構築に向けて検討を進める。

④ 風力発電

洋上風力発電は急速なコストダウンが進展しており、我が国においても再生可能エネルギーの主力電源化に向けた「切り札」であると基本計画では言い切っている。

目標としては2030年までに10GW、2040年までに浮体式も含めて30GW~45GWを目指す。さらに、我が国の広大な排他的経済水域においても洋上風力発電設備を設置することができるよう制度環境を整備する。

また、風力発電設備の国内調達率を2040年までに60%とする。陸上風力発電については地域の懸念が強いため、太陽光発電と同様に、ポジティブゾーニングを推進する。

⑤ 原子力

この基本計画では原子力発電だけでなんと8ぺージにわたって記載されている。これだけ原子力に紙面を割いた原因は、安全性の確保という話が何度もくどくどと出てくるからである。

書いてある内容は、まず原子力の活用にあたっては、安全性の確保が大前提であり、「安全神話」に二度と陥らないとの教訓を肝に銘じなければならないとしている。また、バックエンド(放射性廃棄物の処理処分と原子力施設の廃止措置)に関して懸念の声がある。

このような懸念があるとしながらも原子力は安定供給性と技術自給率を有する自律性が高い電源であり、コストも他電源と遜色ない。また、天候に左右されず一定出力で安定的に発電可能な脱炭素電源だというメリットも大きい。

そのため、今後増加が見込まれる電力需要に応えるために、原子力という電源については、必要な規模を持続的に活用していく。と原子力の活用を正当化しているわけである。

また、基本計画では、核燃料サイクルの推進を基本的方針とし、六ヶ所再処理工場とMOX燃料工場の竣工は、必ず成し遂げるべきであるとする。さらに、高レベル放射性廃棄物については地層処分が技術的に実現可能であることが確認されたとしている。

今後、既設炉については原子力規制委員会が認めたものについては再稼働を進め、さらに廃炉となった原子力発電所のサイト内で次世代革新炉への建て替えを具体化する。

さらに、高速炉、高温ガス炉、フュージョンエネルギーといった他の次世代革新炉についても、実用化に向けた技術開発に継続的に取り組むとしている。ちなみにフュージョンエネルギーとは核融合炉のことである。原案で使われていた核融合という用語が、閣議決定された基本計画ではなぜかすべてフュージョンという用語に書き換えられている。

⑥ 火力発電

2050年のCNを目指すなら、火力発電は全部廃止するか、 CCUSでCO2の排出をしないようにしなければならない。しかし、火力発電は需要変動や再生可能エネルギーの出力変動を抑える重要な役割がある。この役割を再生可能エネルギーや蓄電池によって代替することは難しい。

ということで今後、非効率な石炭火力を中心に発電量を減らしていくが、火力全体としては電力の安定供給に必要な発電容量を維持・確保する。CNまでの移行期には石炭火力に代わってCO2排出量の少ないLNG火力の必要性が高まる。LNG発電所については新設・リプレースを一層促進する。

6.次世代エネルギー

① 水素

水素はアンモニアや合成メタン、合成燃料の基礎となる材料であり、2050年CNの実現に向けたカギとなるエネルギーである。我が国は水素に関する技術で世界を先導してきており、今後も「技術で勝って、ビジネスでも勝つ」べく、先行的な企業の設備投資を促していく。

水素の利用については、燃料電池商用車や大規模水素ステーションの普及拡大支援を行うほか、ゼロエミッション船、燃料電池鉄道車両の社会実装、大量の水素利用に必要な港湾の整備に向けた取組を進める。また、水素による発電の実証、高温熱源、水素還元製鉄、水素バーナー・ボイラー等の技術開発を進めていく。

② アンモニア

アンモニアは諸外国で製造プロジェクトが立ち上がりつつあり、化学分野や発電分野における燃料転換に向けた動きが進展している。

国内需要目標として2030年に300万t/年、2050年に約3, 000万t/年、コスト目標として2030年に10円台後半/Nm3を目指す。

③ 合成メタン

水素とCO2から合成(メタネーション)された合成メタンは、既存のインフラを利用できるため、都市ガスの円滑な脱炭素化に寄与できる。目標として、2030年度において供給量の1%に相当する合成メタン又はバイオガスを導管に注入する。

革新的メタネーション技術については、2030年に基盤技術を確立し、2040年代に大量生産技術の実現を目指す。

④ バイオ燃料、合成燃料

基本計画では次世代エネルギーの部門としてバイオ燃料や合成燃料が挙げられているが、第4章(需要側)のなかの運輸部門の中で同じ話が出てくるため、ここでは省略する。

7.化石燃料の確保

化石燃料の需要は世界的に減少していく見通しであるが、サプライチェーンは一度途絶すれば復元が困難であることから、安定供給を確保しつつ、使用量を減らしていくというのが基本姿勢である。

① 天然ガス

天然ガスについては、ロシアによるウクライナ侵攻により供給が不安定となっている。このため、資源国との協力関係を築いて安定供給・強靭性を向上させる必要があるとし、総理大臣を筆頭とした資源外交が重要と記述されている。

今年2月に石破総理が訪米してトランプ大統領にアラスカLNGの開発を提案したが、これは基本計画の原案が発表された昨年12月にすでに決まっていたことなのだろう。

② 石油

石油はわが国の一次エネルギーの4割を占め、幅広い燃料や化学製品の原料となる便利な資源であるが、輸入先の政情が不安定なことなど、地政学的リスクが大きい。CNを達成するためには、いずれ石油もフェードアウトせざるを得ないだろう。

しかし、石油はエネルギー密度が高く、備蓄体制が整備され、可搬かつ貯蔵が容易であるという優れた性質をもつことから、災害時にはエネルギー供給の最後の砦となると期待されている。なお、石油精製業者は総合エネルギー企業への変身が始まっている。

③ 石炭

石炭に関する記述はわずか10行に過ぎず、8ページを費やした原子力の説明と対照的である。石炭は地政学的リスクが小さく、熱量当たりの単価が低いという利点もあるが、化石燃料の中でも最もGHG排出量が多い。今後、非効率な石炭火力を中心に発電量を減らしていくのが基本方針である。

8.CO2の回収・有効利用・貯留

CCUSは発生した化石燃料の燃焼によって発生するCO2を回収して、地層中に貯留したり、別の用途に使用したりして大気に放出しない技術である。

CDRはCCUSと同じように空気中のCO2を空気中から除去する技術であるが、地層貯留とは別の方法で大気中に放出しない取組みである。

いずれも、CO2排出がどうしても避けられない分野の排出(残余排出)を相殺する手段として期待される。これらの技術は鉄、セメント、化学、石油精製等の電化や非化石転換では脱炭素化が難しい分野において、脱炭素化を実現するための最後の手段ということができる。

CCSの貯留先としては海外の枯渇油田ガス田も有力な選択肢である。2030年までに年間貯留量600~1, 200万トンの確保に目途を付けることを目指す。

CDRについては、BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage)とよばれる方法がある。これには、新規植林・再植林・森林経営、バイオ炭、風化促進、沿岸のブルーカーボン生態系(マングローブ・塩性湿地、海草・海藻等)の保全・再生・創出が挙げられる。

このあと第Ⅴ章では鉱物資源の確保、エネルギーシステムの改革、国際協力と国際協調という節があるが、これらは省略したい。

以上で第7次エネルギー基本計画の要約は終わるが、もう少し分かりやすく書いてくれないものだろうかというのが、最後の感想である。

2025年3月9日*11

【関連記事】

CN社会ではエネルギーのヒエラルキーが逆転する

アンモニアの価格は石炭の3倍? 石炭火力発電の延命に使っても割に合わない

石炭火力は最新型でもCO2 がLNGの2倍も出てしまうという不都合な真実

設備更新を考えている経営者さん必見 総額7,000億円のGX省エネ補助金が決定

GX(グリーントランスフォーメーション)とお金の密接な関係

2035年 日本の発電の90%はクリーンエネルギーにすることが可能 ローレンスバークリー研究所が報告

カーボンニュートラルな未来は石油使用禁止? 私たちの暮らしはどうなる

浮体式洋上風力発電の発電コストは原子力より安い! 日本のメーカーも参入

原子力発電のここが危険 ブレーキを踏み続けなければ暴走するシステム