電気は基本的に捨てることも、作った電気を貯めておくこともできない。だから電力会社は電力の需要に合わせて、分単位で発電量を調整しなければならない。これは常識だ。だが、未来の社会ではこの常識が変わってしまうかもしれない。

世界の主要国は2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目標に掲げている。これを実現するためには、石炭や天然ガス、石油といった化石燃料の使用を減らし、そのかわりに太陽光や風力、バイオマスのような再生可能エネルギーの割合を増やしていくことが求められる。わが国の第7次エネルギー基本計画でも2040年時点で、発電量に占める再エネ比率を4~5割程度まで増やしていくこととなっている。

しかしながら、再エネの多くは電力需要に合わせて発電量を調整することが難しい。太陽光は昼間だけ、風力は風のある時だけしか発電できないからだ。

では出力の安定している原子力を増やせばいいじゃないかと思われるかもしれないが、原子力は逆に出力が安定しすぎて電力需要に合わせて発電量を調節することができない。例えば1GWで設計された原子炉は常に1GWで発電し、それ以上にもそれ以下にも発電量を調整することができない、実にわがままな電源なのだ。

ということで、今のところ電力需要が増減すると、火力発電が発電量を上下させて調整している。しかし、今後カーボンニュートラルに向けて火力発電が縮小されていくと、発電量を調整することが困難になってくる。

ではどうするか。対策として考えられるのが、電力が余っているときにその電力を蓄えておき、需要期になったら電力として使う。つまり蓄電設備を大規模に導入するということだ。

今後の電力調整用の電力貯蔵設備は蓄電池が現実的

では、電気を蓄えるにはどのような方法があるのだろうか。

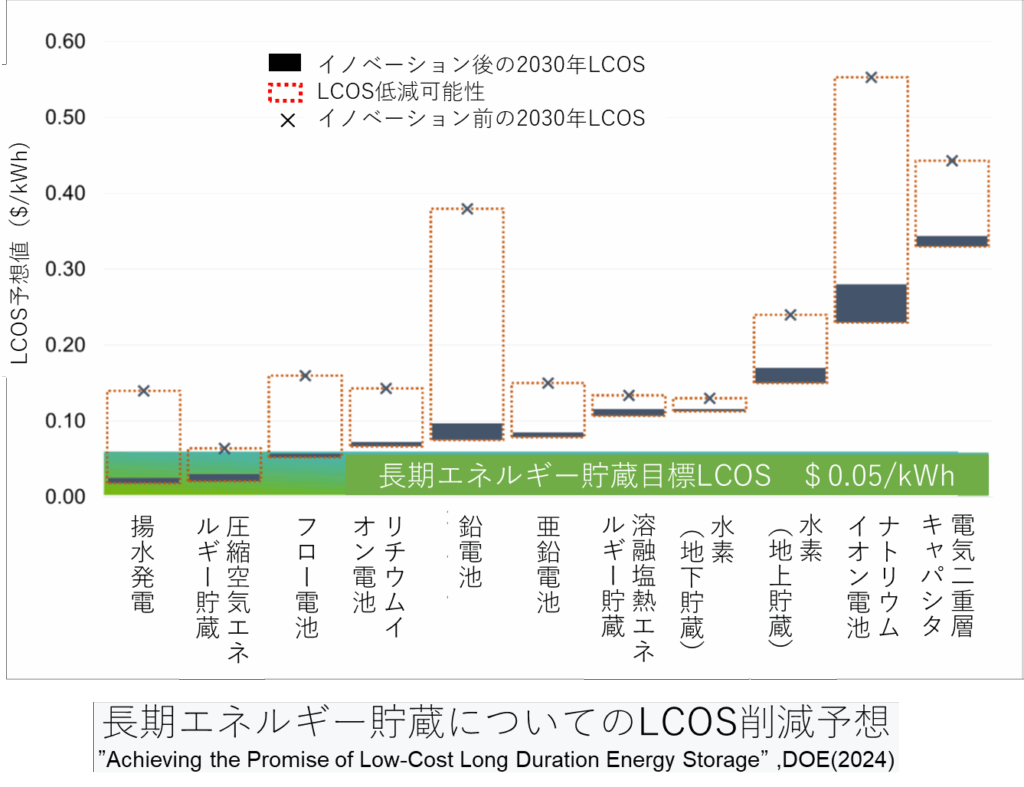

米国エネルギー省(DOE)は10時間以上の電力貯蔵能力を持つエネルギー貯蔵技術を長期間エネルギー貯蔵(LDES)と名付けて、2030年までにその電力貯蔵コスト(LCOS)を90%削減することを目指している。

上の図はDOEが昨年発表した各種エネルギー貯蔵技術のコストである。この図では、各技術が2030年までにイノべーションによってどこまでコストが下がる可能性があるかを示している。

まずコストが最も低くなると予想されているのが揚水発電。その次が圧縮空気エネルギー貯蔵である。揚水発電というのは、水力発電所の上段と下段にそれぞれ貯水池を持っている。電力余剰時はその電力を使って下段の水を上段の池までポンプアップしておき、電力不足時には上段の水を下段に送るときの水流によって発電する。

圧縮空気エネルギー貯蔵というのは、電力余剰時にコンプレッサーで空気を圧縮して、洞窟のような広い空間に貯めておき、電力不足時には圧縮空気を外部に放出し、このときの空気の流動を利用してタービンを回して発電するという方法である。

この二つが最も貯電コストの安い方法であるが、揚水発電の場合は大規模な貯水池が、圧縮空気エネルギー貯蔵は洞窟のような大規模な空間が、それぞれ必要となるため、どこにでも設置できるというものではない。

このふたつのエネルギー貯蔵方法の次にコストの安い設備として各種の蓄電池が並んでいる。フロー電池、リチウムイオン電池、鉛電池、亜鉛電池の順だ。.そして、その次に溶融塩熱エネルギー貯蔵、さらにその次に水素が位置している。わが国政府が普及を目指している水素については、残念ながら蓄電設備としてはかなり下位に位置付けられている。

今後のエネルギー貯蔵設備としては、やはり蓄電池が現実的な方法となるだろう。そして、蓄電池の中で最も貯電コストが低いのがフロー電池、あるいはレドックスフロー電池とよばれる蓄電池である。レドックスフロー電池? リチウムイオン電池や鉛電池はよく聞く電池だが、フロー電池とはどういうものなのだろうか。

レドックスフロー蓄電池の仕組み

一般に電池は電極と電解質および活物質からなる。 (電極が活物質を兼ねている場合もある)活物質としては一般に金属が使われる。金属は電子を放出したり吸収したりする性質があるからだ。

蓄電池のうちのある種類のものは、電池に電流を流すと、活物質が電子を失った状態あるいは電子を吸収した状態になって電力が蓄えられる。放電するときは金属がもとの状態に戻るときに電子が放出(負極)、あるいは吸収(正極)されることによって行われる。

金属が電子を失うことを酸化、電子を得ることを還元というので、このような金属の電子のやり取りが行われる電池を酸化還元電池あるいはレドックス電池と呼んでいる。

レドックス電池はこのような仕組みで電力を貯蔵するが、電池に含まれる金属活物質が全て電子を失った状態あるいは電子を吸収した状態になると、それ以上の電力を貯蔵することはできない。このときが蓄電池の貯電量ということになる。

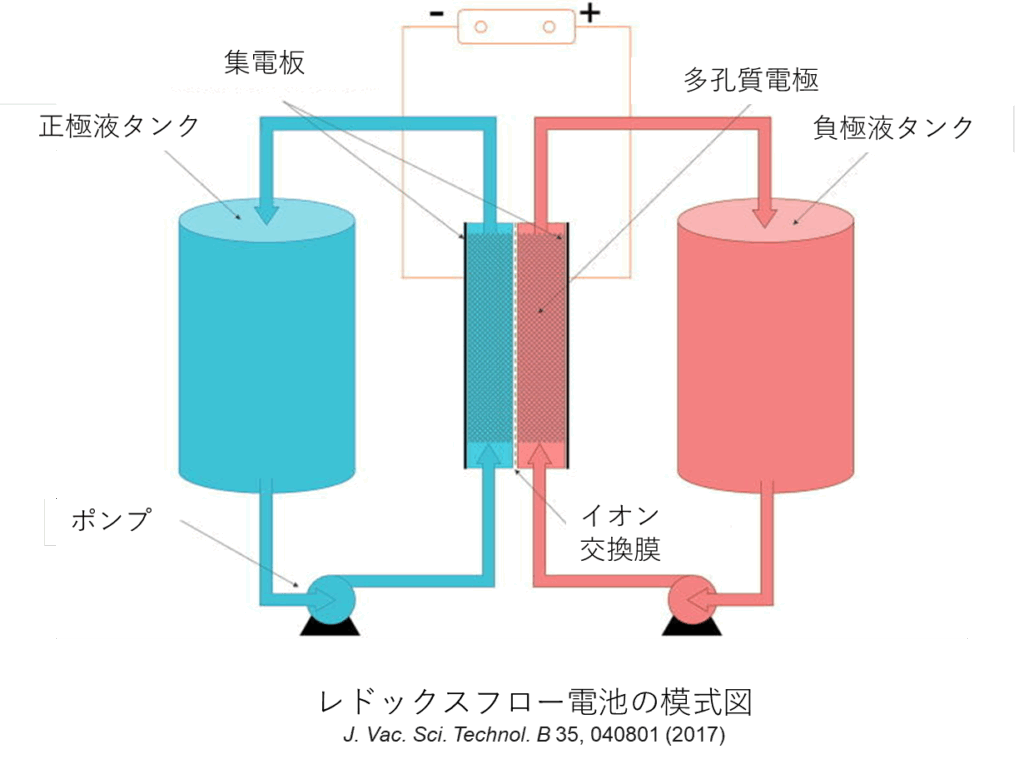

フロー電池が他の蓄電池と大きく違うのは、活物質を取り出せるということだ。フロー電池は活物質が電解質に溶けて液体状態となっている。このため、充電状態の活物質と電解質を電池から取り出してタンクに貯めて、新たな活物質を追加していけば充電を続けていくことができる。

放電するときは、タンクに貯めた活物質を電池に送り込んで、電気を取り出してやればいい。したがってフロー電池の場合、活物質を貯蔵するタンクを大きくすれば、理屈上いくらでも蓄電量を増やすことができる。

このように活物質が流動する、つまりフローするので、このような電池はフロー電池、あるいはレドックスフロー電池とよばれるわけだ。

レドックスフロー電池は、近年よく使われるようになったリチウムイオン電池に比べて容積あたりのエネルギー密度が低いので、自動車用などコンパクトさが必要な用途には使いづらい。

しかし、リチウムイオン電池は電解質として燃えやすい有機溶媒を使っているという問題がある。これに対して、レドックスフロー電池は電解質が水系であるから、発火、燃焼の心配がなく安全で、かつ寿命も長い。

さらに、レドックスフロー蓄電池は電解質タンクを大きくするだけで、容易に蓄電量を増やしていけることから、大規模なエネルギー貯蔵に向いているといえるだろう。

住友電気が実用化

レドックスフロー電池の実用化 我が国では住友電気工業が唯一レドックスフロー電池を製品化して販売している。この製品は、蓄電池本体を収めたセルスタックと電解液を蓄えるタンクからできている。

出力を大きくしたいときはセルスタックの数を増やし、蓄電量を増やしたいときは電解液タンクを増やすという方法で自由に容量や出力を調整することができるという優れものである。

ただ、活物質としてレアメタルであるバナジウムが使用されており、産出地域が限られ、高価格であるといった問題がある。これについては、バナジウムを使わないレドックスフロー電池の開発が産総研などで進められている。

今後、世界的に再エネのシェアが増加していくと見込まれ、これに伴って電力の需給調整が問題となる。これに対処するために蓄電設備の建設も進められていくことになるだろう。今後、蓄電設備は必ず増加していく分野と考えられる。その中でもレドックスフロー蓄電池は普及が期待される技術と考えられる。

2025年5月6日