「アスファルトは石油の余りものだから道路舗装にしか使い道がない」

「アスファルトは石油を精製すると、どうしてもできてしまう余り物だ」

「だから道路をどんどん作らなければ石油精製ができない」

そんなことがいわれることがあるが、実はそうではない。

アスファルトは主に道路舗装に使われるが、意外に道路舗装技術はハイテク。アスファルトも決して余りものではない。石油製品の中のエリートなのだ。

そんなことを解説したい。

アスファルトの作り方

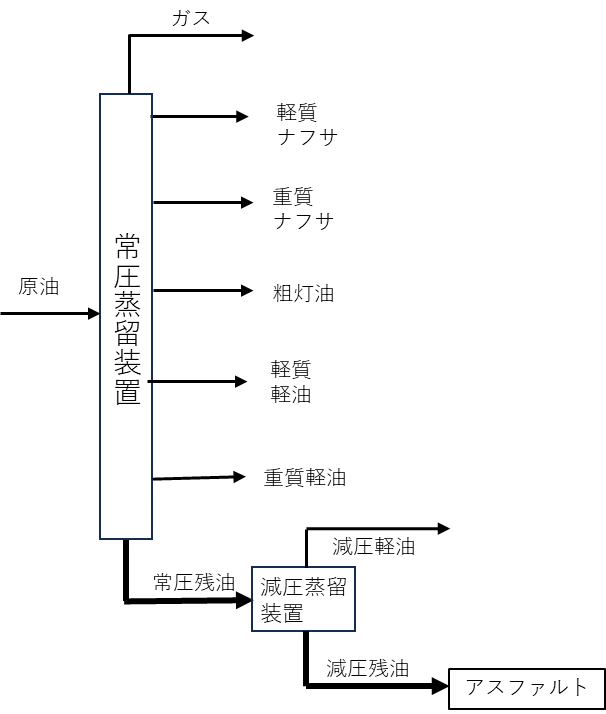

アスファルトはご存じのように石油から作られる。中東などから輸入された原油は、まず常圧蒸留という方法によって蒸発しやすい成分が取り出される。蒸発した部分がガソリンや灯油、軽油といったおなじみの石油製品の原料になる。

これらの蒸発しやすい部分を取り出したあとに残るのが常圧残油と呼ばれる成分だ。この常圧残油に減圧蒸留という方法を使うと、さらに一部は蒸発してくる。これを減圧軽油といい、潤滑油や重油の材料となる。そして、この減圧蒸留でも蒸発しない最後に残ったものは減圧残油と呼ばれる。これがアスファルトの原料だ。

つまり、アスファルトは残油の、さらに残油から作られるということになる。ただし、アスファルトは残り物だが余りものではない。

余りものというのは使い道のない、つまり価値のないものだ。しかし、アスファルトにはちゃんとした使い道がある。よく知られているのが道路舗装。あるいはあまり知られていないが、家やビルを作るときの壁や天井の防水にも使われている。ガソリンや軽油や潤滑油で道路舗装や防水ができますか。できないでしょう? やはりアスファルトでなければ役目を果たせない。アスファルトにはそういう使命があるのだ。

ということで、アスファルトは確かに残り物だが、余りものじゃあないというわけ。

減圧残油のエリートだけがアスファルトになる

原油を蒸発させたあとの、残り物のさらに残り物が減圧残油であるが、減圧残油がすべてアスファルトになるわけではない。というのは道路舗装や防水に使われるアスファルトには品質規格があり、すべての減圧残油がその品質規格に適合するわけではないのだ。

主な規格は針入度と軟化点だ。

針入度とはアスファルトの板に一定の重りを付けた針を突き立て、針が何mmアスファルトに突き刺さるかという試験で、アスファルトの硬さを示す。

軟化点はアスファルトが柔らかくなる温度だ。アスファルトの板の上に鋼の玉を載せて、温度を上げていくとアスファルトが柔らかくなって、鋼の玉の重みで垂れ下がってくる。この垂れ下がりが所定の長さまで伸びた時の温度が軟化点だ。

要するに、常温ではある一定の硬さが必要であるが、夏場に温度が上がっても柔らかくなりにくいというアスファルトが望まれるわけである。そのほかにもいろいろと規格があるのだが、これらの規格をすべて同時に満足する減圧残油だけがめでたく舗装用のアスファルトに昇格できることになる。

ではどうやってこれらの規格を満足するアスファルトを作っているのかというと、それは原油の種類や蒸留装置の運転条件などが関係するわけであるが、詳細は各石油会社のノウハウになっている。

日本はいろいろな種類の原油を輸入しているが、アスファルトを作るときは、あの国で産出するあの原油でなければならないという制限がある。ガソリンや灯油、軽油はどんな原油からでも作れるが、アスファルトはそうはいかないのだ。

石油会社はできるだけ安い原油を選んで輸入したいと思っているわけであるが、アスファルトを作るときは仕方がない、価格が高くてもアスファルトに適した原油をわざわざ選んで輸入せざるを得ないことになる。つまり、減圧残油という蒸留の残り物のなかから、特に優秀なものが選び出されてアスファルトになる。つまりアスファルトは選び抜かれたエリートというわけだ。

では、アスファルトにならなかった減圧残油はどうするかというと、重油に混ぜたり、分解装置で分解してガソリンにしたり、石油コークスにしたりする。少なくとも余ったから捨てしまうとか、アスファルトが売れないと石油精製が止まってしまうなんてことはない。

アスファルト合材の作り方

こうやって作られたアスファルトの主な用途は道路舗装だ。アスファルトは砂利(砕石)や砂などと混ぜ合わされて、アスファルト合材というものが作られる。このアスファルト合材を道に敷き詰めたのが、アスファルト舗装だ。

製油所で作られたアスファルトは固まらないように、180℃程度に加熟されてタンクに保存されている。道路舗装に使うときは、この温度を保ったままタンクローリーでアスファルト合材プラントに運ばれるわけであるが、アスファルトが冷えてしまうとタンクローリーの中で固まって荷下ろしができなくなる。だからアスファルトが冷え切ってしまわないうちに目的地にたどり着かなければならない。このあたりはちょっとローテク、実はひやひやものなのだ。

合材プラントでは、アスファルトに砂利や砂が混ぜられてアスファルト合材が作られ、これを道路舗装現場にダンプカーで運んでいって道路に敷き詰める。このときも合材が冷えると固まってしまうので、合材が冷える前に工事現場に到着しなければならない。

アスファルトに混ぜる砂利や砂だが、これも適当に混ぜ合わせればいいというものではない。よく使われるのは、直径が20mmと13mmの砂利と砂、それに石粉(フェラー)と呼ばれる小麦粉のように細かい砂だ。これにアスファルトを混ぜる。

大きな砂利だけだと、敷き詰めたときに隙間ができてしまう。砂利と砂利の問に少し小さな砂利が入り、さらにその隙間に砂が入り込む。これによって、ほとんど隙間がなくなる。そこに加熱されて液体になったアスファルトと石粉が入り込む。

アスファルトが冷えて固まれば、砂利や砂がくっついて離れなくなる。つまりアスファルトは接着剤の役割を果たすわけだ。

この砂利と砂と石粉とアスファルトの割合は使用する道路の用途によって厳密に決められている。そうしないと頑丈な舗装道路は作れない。いずれの場合もアスファルトの割合は5%程度だ。意外にアスファルトの割合が少ないと思われるかもしれないが、接着剤だからこれくらいで十分なのだ。

アスファルト舗装工事

アスファルト合材ができたら、これを工事現場に持って行って舗装に使うわけだが、アスファルト舗装道路は単にアスファルト合材を敷き詰めたものではない。舗装の下は当然、土だ。これを路床という。路床は道路の基礎となる部分だから、まず路床をきちんと作っておく必要がある。

次に路床の上に砕いた石(砕石)を敷いて、ローラーで押し固める。これが路盤といわれるものだ。路盤にも上層と下層があって、敷き詰める砂利の大きさが違う。この路盤の上にアスファルト舗装が行われるわけであるが、これも基層と表層の2段になっている。

いずれも、アスファルト合材をフィニシャーという重機を使って敷きならしたうえで、ローラーで押し付けて隙間がないように圧縮する。ただし、基層と表層ではアスファルト合材の砂利や砂などの配合量が異なり、基層の方がやや粗い。表層と基層のアスファルト舗装の厚さは共に5cm程度である。

最後にアスファルト合材が冷えれば、かちんかちんに固まって舗装道路が出来上がる。冷えて固まればすぐに道路を開通できるのがアスファルト舗装の強みである。

排水性舗装

アスファルト舗装にもいろいろな種類があるが、ここでは排水性舗装の話をしよう。普通のアスファルト舗装は水を通さないので、雨が降ると表面に水たまりができてしまうことがある。この水たまりはスリップを起こりやすくするし、水しぶきで視界が悪くなったりするので自動車事故の原因となる。

先ほど説明したように、アスファルト舗装は砂利と砂と石粉がぎっしりと隙間なく詰まっているから水を通さない。だから水が溜まる。そこで、普通のアスファルトとは逆に隙間を作って水を通しやすくした舗装がある。これを排水性舗装という。

表層を排水性舗装にしておくと、雨水は舗装の隙間から入り込むが、表層の下の基層は水を通さないので雨水は表層と基層の間を通って路肩に排水される。

排水性舗装だと水たまりができないのでスリップや水しぶきを防ぐことができるが、それだけでなく、騒音を防ぐ効果があり、保水効果があって集中豪雨時の洪水も防ぐことができるという優れものなのだ。最近、新たに建設される高速道路は、この排水性舗装というハイテク舗装になっているものが多い。

しかし、排水性舗装は隙間があるから、通常の舗装に比べて強度が小さくならないのだろうか。実は、そのために開発されたのが改質アスファルトというアスファルトだ。このアスファルトは通常のアスファルトに特殊な樹脂やゴムが配合されていて、強度や接着力が強くなっている。このハイテクアスファルトがあるからこそ、排水性舗装が実現したということなのだ。

埼玉県八潮市の道路陥没事故について

今年1月、埼玉県八潮市で道路が陥没してトラックが巻き込まれる事件が起こった。これは道路の下を走っている下水管に穴が空き、下水が路床の土を運び去った結果、舗装道路の下の広い範囲で空間ができていたことが原因である。

アスファルト舗装は非常に頑丈だから、表面上は何事もないように見えても、路床や路盤が流されて空洞になっても気付かないことがある。しかし、この事件では舗装道路の下に直径20mもの空洞ができていたのに、何の兆候もなかったということなのだろうか。

とすれば、他にもこのような空洞ができている道路があるかもしれないということになる。道路管理者の適切な管理が望まれる。

アスファルト舗装道路は、普通に生活していると特にありがたみを感じないが、もしアスファルト舗装道路がなければどんなに不便だろうか。実際、石油精製工場のない国では、舗装道路が作れず、それが原因で経済の発展が阻害されている。そんな国も世界では多いのだ。

アスファルトは残り物だが、余り物ではない。そしてアスファルト舗装道路は日本の社会を支える重要な社会基盤だということを忘れてはいけない。