e-fuelは空気中のCO2と水素を原料として作られる合成燃料で、ガソリンやジェット燃料、軽油などと同様に使うことのできる液体燃料である。

2024年にENEOSがe-fuelの一貫生産プラントを完成させている。これは日量1バレル(=159リットル)の小規模なベンチスケールであるが、製造されたe-fuelは大阪万博のシャトルバス用燃料としても使われて話題となった。

計画では、2028年に日量300バレルのパイロットプラントを建設し、さらに2030年代後半には10,000バレルまで拡張して実用化を目指すことになっていた。

e-fuelと製造プラント(ENEOSニュースリリースより)

ところが、今年10月、政府が主催する産業構造審議会で、 ENEOSはパイロットプラント以降の建設を無期延期、つまり開発プロジェクトを事実上中止すると表明した。今後、得られた知見をもとに、より収益性の高いバイオ系合成燃料の開発に生かしていくという。

e-fuelとは

e-fuelは空気(中のCO2)と水(を電気分解して得られる水素)を原料として作られる燃料だ。燃やせばCO2を排出するが、もともと空気中のCO2を原料として使っているため、排出量と原料としての使用量が相殺しあって空気中のCO2を増やさない。気候変動対策として有効な燃料だ。

e-fuelはそのほかの利点もある。現在のエンジン車がそのまま使え、ガソリンスタンドのような流通インフラもそのまま使える。ガソリンだけでなく軽油やジェット燃料など様々な燃料が作れるなど。このためe-fuelの実用化に期待していた人も多いだろう。

なぜ、 ENEOSはこのプロジェクトをあきらめたのだろうか。 ENEOSは建設費の高騰を理由として挙げているが、それだけが理由ではないだろう。

e-fuelの問題点

そもそもe-fuelは、世間の期待とは裏腹に、筋の悪い技術である。まず、原料として使うCO2と水は、ガソリンのような化石燃料を燃やした時に出る廃棄物である。この廃棄物を使ってまたガソリンにしようというのがe-fuelということになる。

確かにCO2と水を使って、またガソリンに転換することは可能であるが、ガソリンを燃やして得られたエネルギーまでリサイクルできるわけではない。つまり物のリサイクルは可能だが、一度使ってしまったエネルギーまでリサイクルはできない。

だからCO2と水を使って、また元のガソリンに戻そうとすると、何らかの形でエネルギーを補給してやらなければならない。しかもそのエネルギーはガソリンを燃やして得られるエネルギーと同じ量でなければならない。

つまり、ガソリンを燃やして得られるエネルギーをそっくりそのまま、返してやらなければ、CO2と水からガソリンを作り出すことはできないというのが自然の掟なのだ。もちろん、そんなことは、 ENEOSの研究者やエンジニアは知っているのだろうが、それを敢えてやろうというのがe-fuelなのだ。

具体的には水を電気分解して水素を作るときや、空気中から回収されたCO2を一酸化炭素に転換するときに、大量のエネルギーが消費されるので、そのエネルギーをどこかから持ってこなければならない。

石炭や天然ガスを燃やして得られる電気エネルギーを持ってきたのでは発電時にCO2が発生するので気候変動対策にならない。だから、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使うことが条件となる。

一方で、e-fuel製造時のエネルギー効率は非常に悪い。水素を得るために水を電気分解するわけであるが、その効率は70%程度だから投入した再生可能電力の3割をこの時点で失うことになる。

また、もう一つの原料であるCO2は空気中にわずかに0.04%しかない。1リットルのCO2を空気中から得ようとすると、回収率が100%だとしても2,500リットルもの空気を回収装置に送り込まなければならないことになる。空気を取り入れるためのコンプレッサーの消費エネルギーだけでも膨大なものになるのは容易に想像できるだろう。

さらに、完成したe-fuelを自動車用燃料として使った場合、ガソリンエンジンのエネルギー効率は20~30%程度である。最終的には投入した再生可能電力のうち、自動車の走行エネルギーとして活用できるのはごくわずかな量にしかならない。

一方、電気自動車の場合は再生可能電力をそのままチャージすることができる。蓄電池のエネルギー効率は95%、電動モーターのエネルギー効率は90%以上もある。

こう考えると、再生可能電力を使っていくつもの工程を経てe-fuelにして自動車燃料とするより、再生可能電力をそのままEVの動力とした方が、エネルギー効率は格段にいいことがわかるだろう。

製造コストの問題

もうひとつの問題は製造コストだ。 ENEOSは当初、e-fuelの製造コストとして700円/ℓという数字を示していた。これを研究開発によって200円まで下げるという構想であった。

しかし、現在のガソリンの価格は揮発油税等を差し引けば1ℓ100円程度である。目標の200円を達成したとしてもガソリンの2倍の価格になってしまう。これで需要家が受け入れてくれるのだろうか。

将来は、ポルシェなどの支援を受けたHIF社がチリでやっているように、海外の安い再生可能電力を使って、海外でe-fuelを作って輸出するという可能性も考えられないこともないが、具体的な話が出ているわけではない。

ENEOSは多分、どう考えてもe-fuelは採算が取れないと判断したのではないだろうか。

研究成果はBTLで生かせる

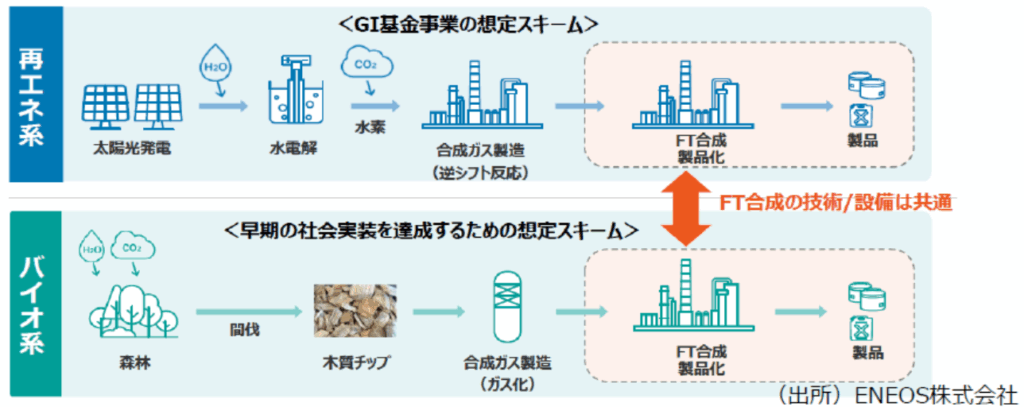

審議会では、これまで得られた成果をバイオマス事業に生かすと述べている。これは従来からBTL(バイオマス・トウ・リキッド)と呼ばれている技術である。

原料のバイオマスを酸素が存在しない条件で加熱すると一酸化炭素と水素が発生する。この一酸化炭素と水素を原料として燃料をすることができる。この燃料合成過程でe-fuel製造のために開発した技術を使うことができるのだ。

e-fuel(再エネ系)とBTL(バイオ系)の比較

原料のバイオマスとしては廃木材や間伐材、農業廃棄物あるいは都市ごみまで使える可能性がある。原料となるバイオマスが成長する過程で空気中からCO2を、根から水を吸収しているわけであるから、BTLもe-fuelと.同じように、空気と水から作られた燃料ということができる。

しかもBTLのいいところはe-fuelのように大量の再生可能電力を使用する必要はないということである。なぜなら、必要なエネルギーは植物が成長する過程で太陽光という再生可能エネルギーを貯め込んでいるからである。

つまりBTLは空気中のCO2と水と再生可能エネルギーを使って燃料を作るというe-fuelの役割を、長い時間をかけて植物が行っているということができるだろう。

液体燃料の将来

結局、e-fuelは再生可能電力を液体に変えた燃料だということができる。ちなみにe-fuelのeはelectricすなわち電気のeである。つまり、e-fuelのエネルギー源は再生可能電力ということだ。再生可能電力はできるだけそのまま使うのが効率がいい。ただ、電気では使いづらいから液体にしようというのがe-fuelのコンセプトである。

しかし、近年、蓄電池の性能も向上しており、電気の使いづらさも改善されてきているし、今後も改善され続けるであろう。その中で電気ではどうしてもだめだ、化石燃料でなければという分野もある。あるいは、将来は電気に変わるとしても、今の段階では化石燃料を使っているという分野もある。

このような分野で化石燃料に替えてBTLのような合成燃料やバイオ燃料が使われるということになるだろう。

2025年10月18日

エネオスの合成燃料の実証実験、残念ながらこれ以上はしばらく見合わせのようで。やっぱり炭素にくっつける水素の確保、価格をどこまで下げることができるかのようで。

そんな中、ライバル会社の出光、FNNプライムオンライン11月8日の記事が気になったもので。

Z世代が企業役員に次世代エネルギー「合成燃料」を熱弁

Z世代ならではのアイデア披露

将来のユーザーの意見取り込みへ

Z世代として登場した大学生は理科、化学の知識はどうなんでしょうか。やっぱりエネオスが断念したように、水素の確保で…それとも何かブレイクスルーのアイデアでもあるのでしょうか。期待はしているのですが、難しいような。FNNって今年前半、テレビ業界を騒がせていたお台場にあるテレビ局の系列で。

合成燃料さん コメントありがとうございます。

合成石油はコストの問題というより、これは基本的に永久機関を作ろうという試みで、最初から無茶な話だと思います。永久機関にならないためには、どこからからエネルギーを持ってこざるを得ず、そんなエネルギーがあるなら合成石油にせずにそのまま使えばいいという話です。それが結局コストの問題となって表面化しているわけですから、どんなブレークスルーがあってもコスト問題は解決しないでしょう。

さて、Z世代の話ですが、番組は見させていただきました。これは科学というより経営学の問題で、マーケティングやプロモーションを組み合わせて販売を拡大するという話です。題材は合成燃料でなくても成り立ちます。ただ、物が悪いのにマーケティングだけで販売を拡大しようとしても無理でしょう。出光はチリで合成燃料を製造するHIF社と協力契約を締結していますが、無理筋の技術であることは出光も気が付いていると思います。

ENEOSが合成燃料の実証実験を様子見した中、出光興産はZ世代の大学生を使ってのPRを。

石油大手のコスモ石油も、合成燃料ほかの脱炭素対策のインタビュー記事がヤフーニュースにでていたので。

脱炭素社会実現のため化石燃料の価格を目指せ!

コスモの合成燃料戦略

MONOist 11/20(木)

これらすべてが実現するといいのですが。

合成燃料パート2さん コメントありがとうございます。

合成燃料は単にコストの問題というよりエネルギーの問題です。CO2や水はエネルギーがゼロですから、これを原料として燃料を作ろうとすると何らかの形でエネルギーを投入してやらなければなりません。そのエネルギーの量は合成した燃料が持つエネルギーより必ず大きくなります。例えば1MJ分の合成燃料を作ろうとすると最低でも1MJ、実際にはロスが発生しますから、1MJを必ず上回るエネルギーが必要となり、どんなに頑張っても赤字になってしまうということです。

コスモのやり方は海水を電気分解して水素だけでなく、様々な副産物を作って全体として採算を取ろうという話です。ただし、この場合は副産物として高く売れる物が得られるかどうかというところがキモだろうと思います。うまくいけばいいですね。そうなれば合成燃料を作るより、副産物を作るのが主目的になってしまいますが。