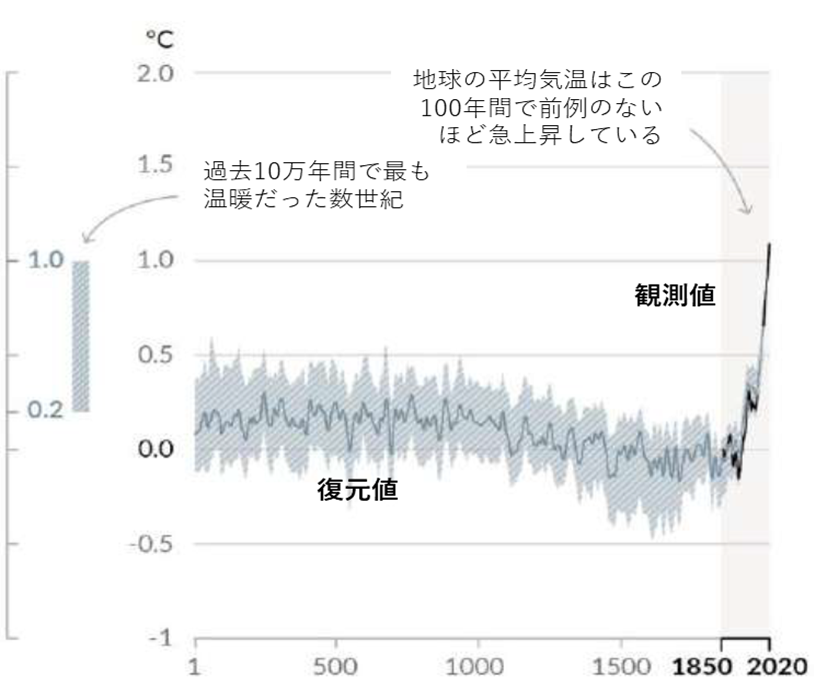

下の図は地球の平均温度の推移を示したものだ。容易にわかるように、地球の温度はここ100年ほどで急激に上昇している。つまり地球は温暖化している。

この温暖化の原因は人間が出したCO2であることはすでに専門家の中では常識となっている。IPCCは気候変動について世界中の専門家の調査論文などをまとめて、国連に報告する機関であるが、その最新の報告書では地球温暖化の原因が人間活動によるものであることは議論の余地がないと結論付けている。つまり、専門家の議論の中では人間が出したCO2が温暖化の原因であると結論がすでに出ているということだ。

にもかかわらず、地球温暖化は単なる気候の自然の循環であるとか、温暖化の原因は専門家の間でも意見が分かれているとか、だれかが金儲けをするために流した嘘だとか、そういう議論を展開する人が見受けられる。

確かに、唐突にCO2が原因といわれてもすぐには納得のいかない人もいるかもしれない。他に原因はないのか。なぜ僅かな量に過ぎないCO2だけが原因と考えるのか。いろいろと疑問があるだろう。

筆者自身は、この分野の専門科学者ではないが、CO2が原因で地球が温暖化するメカニズムを、あまり科学に馴染みのない文系の人にもわかりやすいように解説してみたい。

宇宙を漂うボールの温度は何℃になるのか

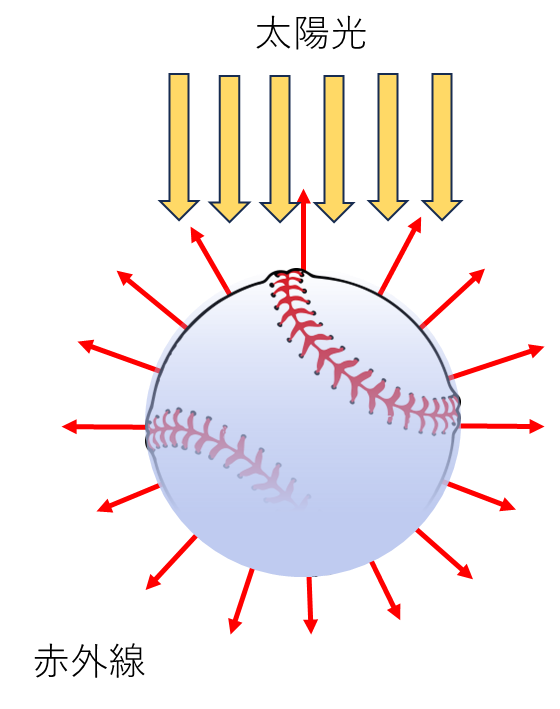

例えば、地球を周回する宇宙船から宇宙空間に野球のボールを投げだした場合、そのボールの温度は何℃になるだろうか。科学者なら次のように考える。

物の温度は入ってくる熱と出ていく熱で決まる。たくさん熱を受ければ温度は上がるし、熱が出て行けば、つまり冷えていけば温度は下がって行く。

宇宙を漂うボールの場合、入ってくる熱のもとは太陽光だ。これ以外には考えられない。ボールが太陽に向いている面は太陽からの光を受けて温められる。この光のエネルギーは実測されていて、1m2あたり1370W (ワット)だ。これは太陽乗数といわれている。この光のエネルギーがボールに当たって熱に転換されてボールの温度は上昇する。

一方、温度が上がった物質は、赤外線という電磁波が出ていくことによって熱が逃げていく。これは黒体放射という現象で、どんな物質にもあてはまる。ボールだけの現象ではない。

例えば、赤外線写真を見たことがある人は分かるだろう。温度の高いところほど赤外線がたくさん出るので、明るく写り、温度の低いところは暗く写る。

この黒体放射についても実験でよく調べられていて、物体から放出される赤外線のエネルギーはその物体の持つ温度(絶対温度)の4乗に比例することが確認されている。 (ステファン・ボルツマンの法則という)

つまり、宇宙を漂うボールは太陽熱によって温められて温度が上がっていくが、一方、温度が上がるほど、ボールから出ていく赤外線も増えて(温度の4乗に比例して)、冷えていく。入ってくる熱エネルギーと出ていく熱エネルギーが一致するときの温度が宇宙を漂うボールの温度ということになるわけである。入ってくる熱は太陽乗数で、出ていく赤外線はステファン・ボルツマンの法則に従うから、ボールの温度は計算で知ることができる。

ただし、もうひとつ要素があって、ボールに当たった太陽光がすべて熱に変わるわけではなく、一部は反射されてしまう。この反射率は30%くらいだから、これを計算に入れなければならないが、これらをひっくるめて計算すると、ボールの平均温度は-19℃となる。宇宙を漂うボールの温度はこうやって計算することができる。

では月の平均温度は?

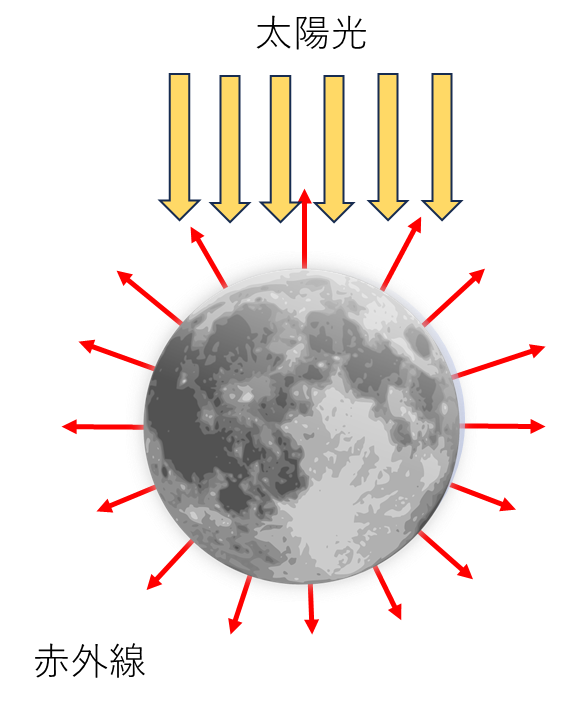

この計算は、当然ボールでなくても成り立つ。例えば月だが、ボールと同じように真空中に浮かんでいる。月はボールよりサイズがずいぶん大きいが、考え方は同じである。太陽の光で温められ、赤外線の放射によって冷えていく。

月の温度は測定されていて、太陽光が当たる部分は110℃、太陽の当たらない部分―170℃と極端に違うが、平均は-23℃だ。先ほどの宇宙を漂うボールの平均温度は-19℃と計算されたが、月の温度は-23℃。4℃程度の誤差はあるが、ほぼ先ほどのボールの計算結果と一致する。

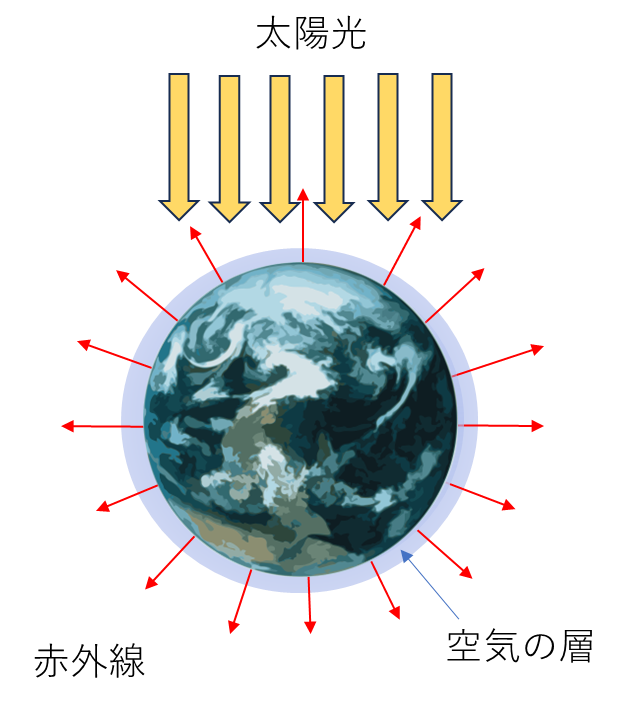

地球は空気という着物を着ている

では、地球はどうなのだろうか。地球の平均気温は実測すると+14℃。つまり宇宙を漂うボールの計算値より33℃も大きい。これはなぜだろう。月と地球は太陽からみればほぼ同じ距離にあるから、太陽乗数は同じであるし、赤外線を放出して冷えていくのも同じ法則が成り立つ。

月やボールと地球の違いは何か。それは空気があるかないかである。これが、地球がボールや月と違って冷えにくい原因となっていると考えられている。感覚的に言えば、地球が空気という着物をまとっているから冷えにくいということだ。

ではなぜ、空気があると冷えにくいのか。それは地球が放出する赤外線を阻害する物質が空気中に含まれているからだ。空気の組成は窒素78.1%、酸素20.9%、アルゴン0.93%、そしてCO2が0.04%である。

これらそれぞれの成分に赤外線を当ててみて、赤外線の通過を阻害する(つまり赤外線を吸収してしまう)かどうか実験してみると、窒素、酸素、アルゴンは赤外線に対して透明、つまり赤外線に対して何も影響しない。しかし、 CO2だけは別だ。 CO2は赤外線を吸収してしまうのだ。だから地球から出ていく赤外線の一部がCO2に吸収されて通りにくくなる。

先ほど説明したように、宇宙を漂う物体は太陽光で温められ、赤外線が放出されて冷えていく。地球も同じであるが、地球を冷やす役割を持っている赤外線の放出が阻害されれば、地球は冷えにくくなって温度が上昇することになる。このような現象を温室効果という。

実はこれ、それほど新しい理論ではなく、1824年というから200年前にフランスのジョセフ・フーリエという科学者によって発見されている。

赤外線を吸収したCO2はどうなるか

では赤外線を吸収したCO2はどうなるのだろう。CO2が赤外線を吸収してハイ終わりではない。赤外線を吸収したCO2は、その分だけエネルギーを得ることになるから温度が上がる。温度が上がったCO2は、その熱を空気中の酸素や窒素に伝えて大気を温めることになる。また、温度が上がったCO2は、これも当然ながら黒体放射よって赤外線を放出する。

地球から放出される赤外線は上向き、つまり地面から宇宙に向かって放出される。なぜなら下方は地面なので上方に放出するしかないからだ。しかし、 CO2は大気中に漂っているので放出される赤外線は上向きとは限らず、全方位に放出される。

ということで、 CO2から再放出された赤外線は、一部は地球に戻り、一部は宇宙にむかっていく。そしてCO2から放出された赤外線は、またほかのCO2に捕らえられ、再び赤外線を全方位に放出する。これを繰り返すことになる。

このようにして伝熱や放射によって熱を失ったCO2は赤外線を吸収する前の状態に戻り、再び赤外線を吸収できるようになる。

まとめると、① 地球は太陽の光を受けて温められ、温度が上がる。② 温度が上がった地球は赤外線を出して冷えていく。③ 空気中のCO2が、その赤外線を途中で受け止めてそれを熱に変えて大気を温めたり、再び赤外線として地球に戻したりする。④ このため地球が温暖化する ということになる。

地球上にCO2の層ができて赤外線を反射しているわけではない

よく地球温暖化の説明図で、地球上空にCO2の層ができて、ここに赤外線が当たって反射しているような図で示されることがあるが、実はこの図は間違いである。

地球上空にCO2の層のようなものはないし、赤外線を反射しているわけでもない。CO2は私たちの身の回りの空気にも含まれており、ここで地表から出てくる赤外線を吸収し、それを熱に変えたり、再び放出したりしている。決して地球上空何万mにCO2の層ができて、赤外線を反射しているわけではない。

そうではなく、私たちを取り巻く身近にある空気に温暖化の原因があるということだ。空気中のCO2濃度が増えると、私たちを取り巻く空気が地球からの赤外線を受けて温度が上昇する。つまり、私たちはいやおうなしにCO2という着物を着せられているのだ。だから夏場には酷暑という現象がおきる。

地球の温度を決める要因は4つ

CO2が地球温暖化の原因となることは、以上のように説明できる。ではCO2以外に地球温暖化の原因はないのだろうか。地球温度に影響を与える要因はつぎの4つである。

① 太陽光の強さ

② 地球から放出される赤外線の量

③ 太陽光を反射する割合

④ 温室効果

このうち太陽光については、11年周期で増減を繰り返している。一時期、太陽光が強くなっていることが観測されて、これが温暖化の原因ではないかといわれたこともあったが、現在、太陽光の強さは従来並みに下がっているから、これが地球温暖化の原因ではない。

地球から放出される赤外線については、ステファン・ボルツマンの法則に従うが、これは特に変化はない。

太陽光を反射する割合については、大陸部分と海洋部分では違っていたり、森林と畑では違っていたりするが、ここ100年ほどでその割合が大きく変わったということはない。

ということで残るのが、温室効果である。実際、大気中のCO2濃度はここ100年ほどで上昇しているし、それに伴って地球の平均気温は上がってきている。

ここまで証拠がそろえば、CO2が最近の地球温暖化の大きな原因であると言っていいだろう。少なくともCO2が地球温暖化の原因ではないとか、単なる金儲けのためのデマに過ぎないという理屈は成り立たない。

その他の要因

ではCO2以外の温暖化の原因はないのだろうか。

発電所や工場の排熱、あるいは自動車やエアコンの室外機など人間が排出している熱は考えなくていいのだろうか。結論から言えば、人間が出す熱は太陽から地球が受ける熱エネルギーの1万分の1程度しかないので、これは無視できる。

あるいは、地球は自然に温暖化と寒冷化を繰り返していると主張する人もいる。縄文時代や恐竜時代ははもっと温暖だったとか、地球は氷期と間氷期を繰り返しているとか、いう話である。といってもこんな説を出す人は、気象の専門家ではない。

これに対する反論は、現在、問題としている地球温暖化は、100年ほどの期間を対象としているということである。縄文時代は2万年も前の話だ。縄文時代そのものが1万年間も続いた時代であり、年代のスケールが全然違う。恐竜時代に至っては1億年前の話であるから、現在の100年間を対象とした地球温暖化とは比較にならない。

氷期、間氷期の話はミランコビッチサイクルといわれるが、これは10万年単位であるから、今問題としてる地球温暖化とは違う話である。

水蒸気も赤外線を吸収するのに、これを無視してもいいのかという意見もある。水蒸気はCO2と同様に温室効果が大きいが、空気中の水蒸気量が増えれば、最終的には雨や露になって落ちてくる。だから、ここ100年で特に空気中の量が増えているということはない。

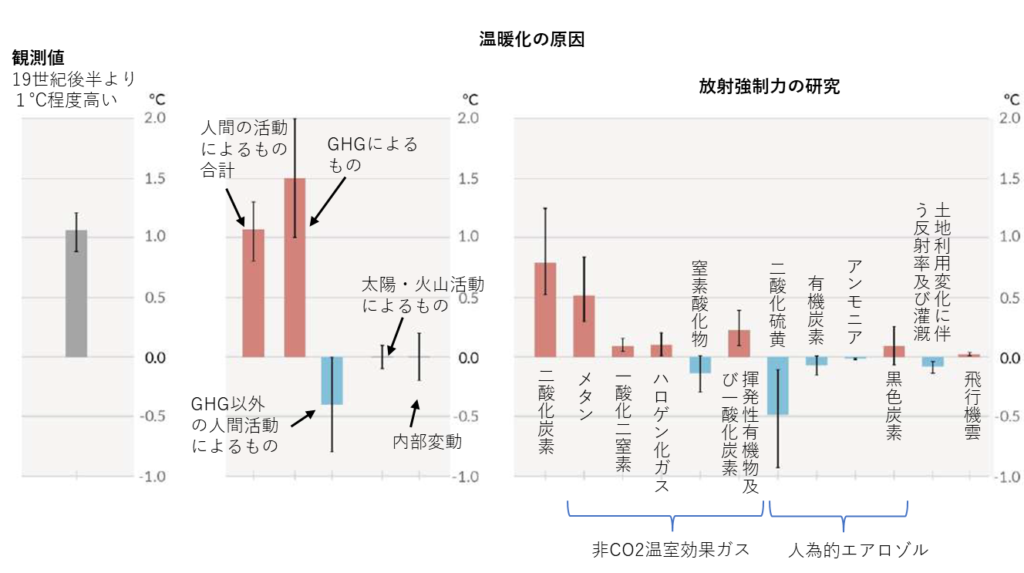

その他の要因としてまとめた研究成果がIPCCの報告書に掲載されている。

これによると、地球の気温に与える要因はいろいろあり、CO2のほかにメタンや一酸化二窒素などが評価されている。興味深いのは二酸化硫黄や窒素酸化物で、これは自動車排ガスや工場排煙などに含まれているが、逆に地球を寒冷化させる作用があるという。

しかしながら、やはり最も影響が大きいのはCO2で、その次がメタンである。いずれにしろ、地球温暖化は人間に責任があるということだ。

最後に

地球温暖化は起こっており、その原因はCO2のような人間活動によるものだというのが、今では専門家の一致した意見である。しかし、これは幸いではないだろうか。人間が原因なら、その原因を作った人間がそれを解決することができるはずである。(手遅れにならなければの話だが)これが自然現象なら、人間には手の打ちようがない。

2025年3月24日*12