我が国は2050年までにCO2排出量と吸収量を同じにする、いわゆるカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げているが、これを達成するためには化石燃料の使用をほとんどゼロにしなければならない。

その化石燃料の大きな使用先のひとつが自動車である。化石燃料を使用しない自動車として普及が期待されているのが電気自動車EVである。しかしながら、EVが普及すれば化石燃料、つまりガソリンの消費量は減っていくものの、EVの動力源となる電力の消費量が増加することになる。ではEVの普及によってどのくらいの電力が必要とされるのだろうか。

そこで、我が国においてEVが普及した場合、どのくらい日本の電力消費量が増えるのかを推算してみた。

推算の方法

推算の方法としては、 EVl台1台が消費する電気量を仮定し、何万台導入されたら、何GWhの電力が必要かなどと、こまごまと計算しない。ここでは、現在のガソリン車が全てEVに代わるとして、全体としてそれまで使われてきたガソリンが電力に代わるとどのくらいの電力量になるかと考える。

つまり、わが国においてガソリン車が走行するために消費されていたガソリンと同じ量のエネルギーをEVが電力で賄うとすればどれくらいの電力が必要かと考えるわけである。もちろん、ガソリン車とEVではエネルギー効率が異なることや、発電所からの送電ロスも考慮する必要がある。

計算結果

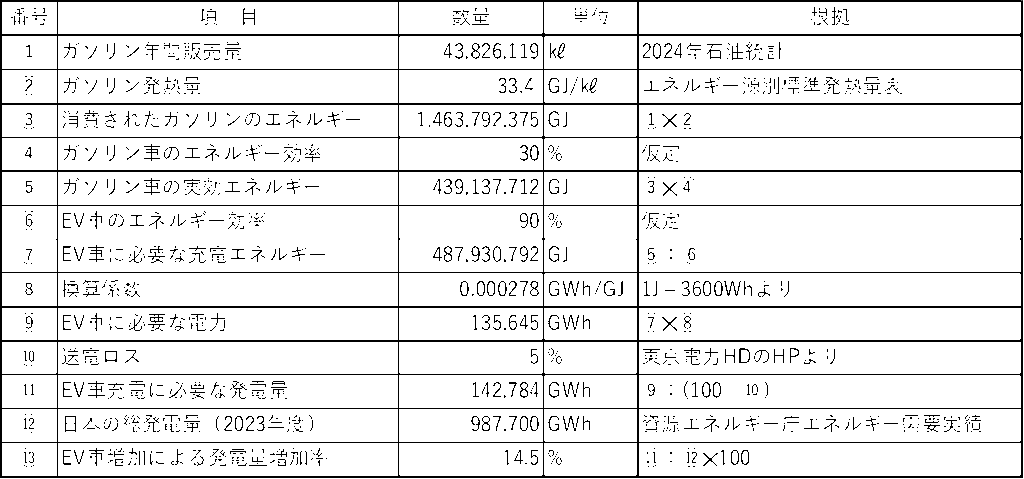

細かな計算については、本記事の最後に掲載した※。結論から言うと日本のガソリン車が全てEVに代わったとして、そのガソリン車と同じ走行をEVで行うとすると、EVに充電しなければならない電力は年間約14万3,000GWhとなる。(ガソリン車のエネルギー効率を30%、EVのエネルギー効率を90%、送電ロスを5%として計算)

これは現在の日本の年間総発電量98万8,000 GWhの14.5%に相当する。つまり、今の時点でガソリン車を全てEVに替えると、発電量をだいたい15%程度増やさなければならないということになる。

この記事の計算方法とは少し違うが、日本エネルギー経済研究所でも同様の試算を行っている1)。これによると。現状で走っているすべての車を電動化した場合の電力の総需要は16.2%増加するとしている。ただし、これはトラックやバスの電動化も含んだ数字である。

また、2020年に日本自動車工業会の豊田会長が記者会見で、「国内での年間の乗用車販売約400万台がすべてEVになり、保有台数(現状6,200万台規模)がすべてEVになると、電力ピーク時の発電能力は現状より10~15%増強する必要がある」と述べている。恐らく自工会でも同様の試算を行っているのだろう。

このように、わが国でガソリン車が全てEVに置き換わったときに必要となる発電量の増加についてはいくつかの数字があるが、だいたい15%前後の数字となっている。

15%増加は達成可能か

ではこの15%の発電量増という数字、実現可能なのだろうか。EV導入の目的はCO2の削減であるから、電力需要の増加分を火力発電に頼ることはできず、再生可能エネルギーもしくは原子力によって達成しなければならない。

カーボンニュートラルは2050年が達成目標だから、あと25年の猶予がある。であればわが国の総発電量を15%増やすには、年間0.6%ずつ発電量を増やしていけばいいということになる。これはそれほど難しいことではないだろう。

ただし、電力需要が増加する要因はEVだけではない。RITEの将来見通しによれば、これから2050年にかけて電力需要は35~50%増加すると予想している2)。

第6次エネルギー基本計画では総電気量は横ばいとされていたが、第7次ではこのように増加するという予想となっている。これはEVだけではなく、AIや半導体工場、データセンターなどの電力消費が、これから大幅に伸びると予想されるからである。このようにEV以外の増加要因を考えると、実現するのはかなり困難かもしれない。

対策として、自動車の動力源としては、バイオ燃料や合成燃料などEV以外の選択肢も残しておく必要があるのではないだろうか。

計算の詳細

ガソリン車が全てEVになった場合の電力の増加量は次の表の様に計算した。

ここでは、わが国で1年間に販売されるガソリンが全てガソリン車の燃料として使用され、そのガソリンの持つエネルギーの30%がガソリン車の走行に使われたと考える。(ガソリン車の実効エネルギー)

実効エネルギーはEVに代わっても同じと考える。ただし、EVのエネルギー効率は90%と仮定し、EVに充電される電気量とする。さらに送電ロスを5%と仮定し、その分を考慮して発電の増加量とする。

2025年7月23日