3月28日、News Week(日本版)に「パンや土、ワイン、コンクリートからも… 地球上のあらゆるものが電力源に? 発電の先を行く「超小集電」の可能性」という記事が配信された。

この記事で紹介されているのは、トライポッド・デザイン社(中川 聰 CEO)が開発した超小集電という技術だ。これを使えば、自然界に存在するものを媒体に微小な電気を集めて、その電力を使って様々に利用する技術ということらしい。ANNニュースやテレビ東京、東京新聞などでも同様の記事が配信されている。

この「超小集電」という技術。原理は、イオン化傾向が異なる2種類の金属を使って電気エネルギーを得る。イオンになりやすいほうの金属がマイナス極で電子を発生させ、プラス極へ移動する際に電気が生成される仕組みと説明されている。

要はイオン化傾向の異なる2種類の金属を様々な物質(電解質)に突き刺せば微小な電気エネルギーが集まってきて、電力として利用できるということらしい。

トライポッド・デザインは、このような簡単な装置を使って、これまでに河川や土壌、パン、ワイン、コンクリートなど、3000種以上の物質が電解質として集電可能であることを実証したという。

これが実用化されれば、電気の通っていない場所でも電力を使うことができる。しかも、電力を生成する過程で二酸化炭素を一切排出しない上、天候・時間帯にも左右されない。まさに究極のクリーンエネルギーだ。と記事は結んでいる。

この超小集電、本当にこのような画期的でクリーンなエネルギーなのだろうか。

原理は200年も前に発明されたボルタ電池

はっきり言って、これは残念ながら画期的なエネルギー源ではない。この記事で示したような装置を使えば、確かに電力を得ることができるが、しかし、この原理は今から200年以上も前にすでに発見されているのだ。ボルタ電池という。

ボルタ電池というのは、イオン化傾向の異なる2種類の金属を電解液という電気を通す液体に漬けて導線で結んだもの。これだけで電力を得ることができる。電解液は一般に希硫酸液が使われるが、電気を通すものならだいたい何でもいい。

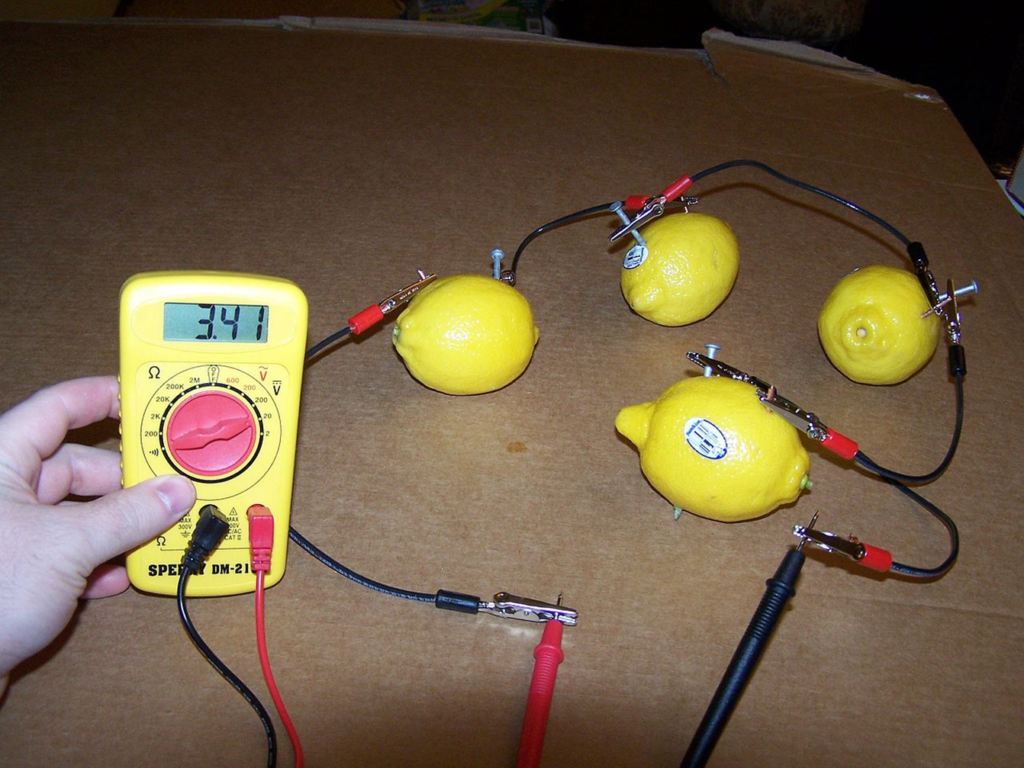

よく使われるのが果物だ。下の写真はレモンに銅板と亜鉛板を刺して導線でつないだもの。

こんな簡単な設備で、電力が発生している。この場合はレモンを使っているが、レモンでなくても、電気を通すものなら大体何でも発電できる。つまり、トライポッド・デザインが発明したと称する超小集電はすでに200年前から見つかっていたということである。

電力の元は自然の微小電力ではなく電極製造時のエネルギー

このNews Weekなどで紹介された超小集電なるものも、ボルタ電池であるから、当然電力を発生させることができて何の不思議もない。多分トライポッド・デザインの装置は、これにコンデンサーを付けて電力を一旦貯めてから、まとめて放出させているのだろう。

ただ、この記事の記者が誤解しているのは(あるいはトライポッド・デザインも誤解しているのかもしれないが)、ここで発生する電力は自然界で発生した電力を集めているわけではない。

ではどうやって発電しているのか。それは電極として電解液に差し込んだ金属から発生しているのである。記事にも説明してあるように、電極がイオンとなるときに電子を発生して電流となる。イオンとなった電極は電解液に溶け込んでいって、次第にやせ細っていく。

つまり、電力は自然界の微小な電力を集めて発生させたものではなく、電極がイオンになって電解質の溶け込んでいくことによって(いわば電極が自らを犠牲にして)、電力を発生させているのである。つまり電気のもとは電極であり、土やパンではない。

電極が全てイオン化してしまえば、いくら土やパンがあっても発電はできなくなる。そもそも土やパンがエネルギー源ではないからだ。電極が溶けて減ってしまえば、電極を交換しなければ発電は続けられない。

この方法で電力を作れば、確かに発電時にはCO2は出さないが、一方でここで使われている電極を精錬するときにCO2が発生している可能性がある。超小集電といわれる装置で発生した電気エネルギーは、自然界から集めたものではなく、電極の精錬時に使用されたエネルギーを取り出しているに過ぎないということだ。

2025年4月4日*13

【関連記事】

電池はなぜ電気を産み出すのか 電池の仕組みを解説

大阪で公開実験が行われたCO2と水から人工石油を作るという話(ドリーム燃料装置)は本物か

ひやっしーは地球を冷やすことができるのか

ひやっしーの危ういビジネス このままではグリーンウォッシュ

今年に入ってから、テレビなどで超小集電の特集をいくつか見たのですが。個人的にはやっぱり、マグネシウムと空気の電池にしか見えないのですが。

多くのマスコミが取り上げたので、いずれ結論がでることでしょう。

超小集電で思い出したのが、植物発電、植物の作る糖を利用して電子を得るとかですが、こちらも電極はマグネシウムと炭素の組み合わせで。

ちょっと調べたら、昨年の12月23日のTBSラジオ、森本毅郎・スタンバイ!という朝の番組で、天ぷら油の廃油を回収して東京の目黒川イルミネーションの話の後に、植物発電のイルミネーションの話が。

この2つは別々の団体で、多分クリスマスということでイルミネーション関連を取り上げたと思うのですが。

植物発電、放送当時の情報だと乾電池数個分の発電量だそうで。イルミネーション以外に今後、農家のトマトなどのデータ収集の話が。思わず突っ込んでしまったのですが、超小集電も植物発電も数字がなんだか。

超小集電を取り上げたTBSテレビの夕方の情報番組によると、100ワットの新しい実験棟が5月に完成だそうですが。

その程度で災害時のオフグリッド、その前にスマホの充電の話も。

TBS、だけじゃなくマスコミ全般、大丈夫でしょうか。

マスコミが心配さんコメントありがとうございます。

天ぷら油の廃油を使った目黒川イルミネーションの話は本当でしょうが、超小集電発電の件は?ですね。

確かに発電はできるのでしょうが、それは植物から得られたものではなく、電極が自らをすり減らして発電したものと考えられます。

これはよく知られたボルタ電池ですが、従来は豆電球を使っていたので光が小さかった。

今回の話は豆電球をLEDに変え、それにコンデンサーを組み合わせて、特に明るさを強調したものでしょう。

むしろLEDって発光効率が本当に高いんだなと改めて驚かされます。

地面などに電極を刺して電気を得る、超小集電に関連して新しい動きがあったようで。

テレビ東京系列が土曜日に放送している、ブレイクスルーという番組で8月16日、以前紹介した人のその後を取り上げて、超小集電もあったわけです。

なんだか今度は、今治のプロサッカーチームまででてきて、大丈夫でしょうか?あとで騙されたとか、問題にならないといいのですが。

超小集電、今年4月30日に放送されたTBSテレビ、Nスタの映像をユーチューブで見直してみたら。あ〜、とんでもないことやらかしてる。

電池のように負極から正極に向かって電子が動き、この途中にLEDがあると電子がLEDを点滅する仕事をして。

まあ、ここまではいいとして理科の教科書や参考書、電池の説明の図で、負極の一部が電子が動いた分、小さくなった図になっているのに、Nスタの図は電極に変化なし。それどころか、電子は負極の外側から来て、正極の外側に、まるで電子がぐるぐる回っているかの図で。

ワインから泡が出ている映像を紹介して、あれたぶん水素分子だから、水素イオンに電子がくっついて、さらに2つの水素原子が水素分子となって…(ここまで中学生レベル)

ワインから水素が発生していたとしたら、ワインがもともと持っていた電子が、水素になって空気中に移動し、ワインの中の電子は少なくなって、いずれ電気は流れなくなるはずで。

そんなもので超小集電、災害時の非常用電源、オフグリッド社会とか、Nスタ大丈夫か。

超小集電、最新情報?さん コメントありがとうございました。ユーチューブで「超小集電」で検索すると何本もヒットするんですね。それだけ関心が高いということで驚きました。

番組の中で超小集電を使ってスマホを充電するときに、電極をメンテナンスすれば何年間も継続的に充電できると言っていましたが、電極から電気が出ているわけですから電極のメンテナンスつまり交換が必要になります。電気は電極から出ているのであって、土やパンやワインから電気が出ていると思っているのが間違いの元だと思います。

「超小集電を開発している中川さん。時間の無駄ですよ。」ってだれか本当のことを教えてやれよと思います。

超小集電とは違うのですが、またなんだか怪しい話が。

電気新聞、8月22日(ネット)の記事によると、微生物を利用した発電機を来年発売するとかで。出力が1キロワットで携帯も可能らしいので、災害時のスマホ充電なども想定しているのでしょうか。

詳細はわからないのですが、超小集電が生ゴミを堆肥にした土をというのと、似ているような違うような。

サイズがわからないのですが、出力1キロワットって、大学などが地道に研究している微生物燃料電池、出力が弱すぎていまだに実験段階だと思うのですが。

超小集電、8月16日のテレビ東京、ブレイクスルーではマグネシウムの電極を5倍の5本にしたところ、発電能力が100倍になって、炊飯器も使えるとか。

そろそろファクトチェックしたほうが。ちなみに超小集電の人は、いばらき大使(実業家)だそうで、茨城県ヤバイぞ。

微生物発電機さん 情報提供ありがとうございます。

微生物が有機物を分解するときに発電するという現象は既に知られており、この原理を使った発電機ができてもおかしくはないと思います。少なくともドリーム燃料や微小集電のようにエネルギーの出所が明らかではない、まがい物とは違うようです。

ただ、確かに1kwというのは大きく、本当に微生物発電によるものか、極小集電のような単なるボルタ電池なのかの見極めが難しいように思います。

最近の超小集電のニュースから。会社名は今は出さないほうがいいかと思い、M建設(仮名)とします。このM建設、ゴミになってしまう風車の羽根をリサイクルしてベンチに再利用すると。東京の大手町にも現在、展示品を置いていたり、執行役員までこのプロジェクト?の説明をしたらしい。

風車の羽根、炭素繊維やガラス繊維なども含まれていて、これらを分別して再利用するのは難しく、ベンチに再利用してとそこまではいいのですが、なぜLED照明付き、それも電源はオフグリッドタイプの超小集電だそうで。う〜ん。

M建設、建設会社だから建築士とか大勢いると思うのですが。建築士になるために建築学科など、理系の大学をでていると思うのですが。炭素繊維は炭素だから電気を通すでしょうが、ガラス繊維を砕いたガラスは?さらに、超小集電だと電極はマグネシウムなのでしょうか?あるいは、超小集電も進化したのでしょうか。

今年8月に放送されたテレビ東京のブレイクスルーによると、マイナス側のマグネシウムの電極を5倍にしたら、発電能力が100倍になったそうですが、どうしてそのようなことが起こるのでしょう。(M建設の社員なら説明できる?)

まだありますが、M建設の風車の件、いくつかの業界紙も取り上げていて、これ今後が気になってしまって。イバラキ大使の茨城有事が起きないといいのですが。サッカー日本元監督、どうなるかなあ。

超小集電が進化して?風車のベンチにもさん コメントありがとうございます。

M 建設のプレスリリースを読みましたが、よくわかりませんね。

ご存じのとおり、超集電発電というのは、電解質にイオン化傾向の異なる二種類の金属を突き刺して、金属から出るイオンによって発電するものです。ここで、この金属を集電材とかコンダクターとか言っているわけです。

M社のプレスリリースでは風力発電装置の廃棄ブレードをコンダクターとして使うということですが、金属ではないので、おっしゃる通りイオンが出てくるとは思えません。

一方で同じM社のホームページには「超小集電セルは、破砕した廃棄ブレードを追加することで、土壌を活用したセルよりも集電性能が向上することが確認されており…」と書かれており、廃棄ブレードはコンダクターではなく土壌セル、つまり電解質の添加材として使ったとも読めます。その一方で、 「廃棄ブレードが有効な集電材料として活用できる可能性が示されました。」とされており、おいおい廃棄ブレードは電解質して使ったのか、集電材料として使ったのか、どっちなんだと突っ込みを入れたくなります。

要は、このプレスリリースを書いた人が原理を理解しておらず、電解質、集電材、コンダクター、セルなどの用語をごっちゃに使っていて、訳が分からない状態になっているのではないでしょうか。M建設社員が理系とはいっても、土木系ですから、電池の話は得意ではないのかもしれません。ただし、電池は例えば土中や水中に設置した金属材料の腐食にも関わってくる話なので、知らないというわけにもいかないと思いますが…。