石油について、よくこんな質問を受けることがあります。

「軽油はガソリンより重いのになぜ軽油というのか。」

「灯油を使うのになぜ灯油ストーブといわずに石油ストーブというのか。」

なぜ軽油というのか、なぜ灯油ストーブといわずに石油ストーブというのか。古い話なのであまり記録が残っていません。多分こういうことだろうという推定になりますが答えてみたいと思います。

軽油はなぜ軽油?

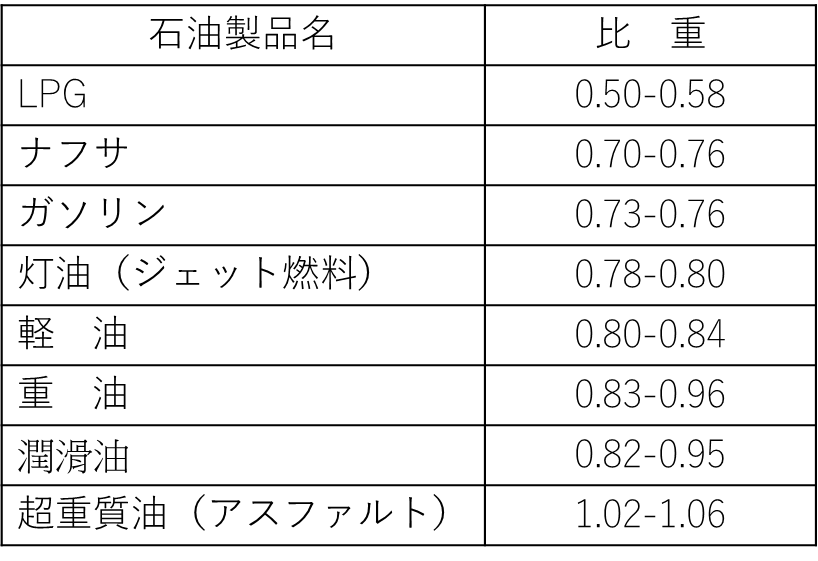

石油製品にはガソリンや灯油、軽油、重油などがありますが、いずれも原料は原油です。原油を蒸留したあと、脱硫したり、分解したりして作られます。次の表はこれらの石油製品の比重(JIS規格では密度という)を示したもので、軽い方から順に並べています。

この中では、最も軽いのがLPG、最も重いのが超重質油(アスファルト)。ガソリンは軽い方から3番目、軽油は5番目です。これからわかるように、軽油はガソリンより重い。というか石油製品の中でもどちらかというと重い方に属していることが分かります。にも拘らず、軽油つまり軽い油という名前がついています。

だから、ときどき軽油はガソリンより軽いと思っている人がいたりしますし、軽油が軽自動車用の燃料だと思って、軽自動車に給油する人がいたりします。なぜ、こんな紛らわしい名前がついているのでしょうか。

英語では軽油はディーゼルオイルあるいはガスオイルといわれ、決して軽い油という意味はありません。ちなみに中国では柴油と呼ばれます。中国では軽油というのはナフサのことです。ナフサは液体の石油製品の中では最も軽い油ですからこちらの方が日本より正確ですね。

石油産業が発達し始めた1800年代後半の米国。石油製品の主役はランプの燃料として使われる灯油でした。そのころはガソリンも軽油も価値がありませんでした。製油業者は原油を蒸留して灯油だけを取り出してランプの燃料として売っていました。

灯油と同時に出来てくるガソリンと蒸留窯に残った残油は売り物にならないので川に捨てていたといいます。 (今、そんなことをしたら当局から大目玉を食らうことになります。)

その後、フォードがガソリン自動車を大衆化したためガソリンが売れるようになり、ドイツではルドルフ・ディーゼルがディーゼル機関を発明したため軽油が売れるようになりました。ディーゼル機関の燃料は、最初は植物油などが使われましたが、それまで捨てられていた残油を蒸留して軽い部分を取り出すとディーゼル機関の燃料になることが分かりました。これが軽油です。

ということで、従来は残油として捨てていた部分をもっと加熱して蒸発させて軽い部分を取り出す。この軽い部分をライトオイル、残った部分はヘビーオイルという分け方をしました。このライトオイルを日本ではそのまま訳して軽油、ヘビーオイルを重油と呼ぶようになったのでしょう。つまり、軽油というのは重油に対して軽い油といという意味です。

ちなみに、軽自動車用の燃料としてガソリンではなく軽油を入れる人が後を絶たないといいますが、それなら間違い防止のため、軽油ではなく欧米のようにディーゼル油あるいはディーゼル軽油と名称を改めたらどうでしょうか?

灯油を使うのになぜ石油ストーブ?

主に家庭の暖房用として使われる石油ストーブ。燃料は灯油なのに灯油ストーブとは言わず、なぜ石油ストーブというのでしょうか。

「石油」と「灯油」は同じものだと思っている方もおられるようですが、石油は灯油だけでなくガソリンから重油までの石油製品、あるいはその原料となる原油までを含めた総称です。だから灯油を買うつもりで、ガソリンスタンドで石油をくださいというと、灯油ではなくガソリンが売られる可能性もあります。

ふつうの灯油用ポリ容器をガソリンスタンドに持っていけばガソリンを入れられることはないでしょうが、金属製の携行タンクを持っていくとガソリンを入れられることがあります。実際にそういう事件がありました。

石油ストーブに間違ってガソリンを入れると炎が大きくなって火災になる恐れがありますし、ガソリンは引火しやすいので、こぼれたガソリンに簡単に火が着いて、これも火災になることがあります。ガソリンスタンドで石油ストーブ用の灯油を求めるときは、はっきりと灯油といいましょう。

ではなぜ、灯油ストーブといわずに石油ストーブというのでしょうか。紛らわしいですよね。それはあまりはっきりした理由はわかりません。多分そうだったのではないかという推定をしてみたいと思います。

石油ストーブが普及し始めたのは昭和40年代です。そのころ日本は高度成長期で、人々の生活もどんどん豊かに、快適になっていきました。そのころの住宅メーカーのうたい文句に「水道完備、ガス見込み」というのがあります。(このフレーズはホームドラマのタイトルにもなりました。)

水道完備とは上下水道は整備されている。都市ガスはまだだが、もうすぐ開通する見込みという意味です。当時は人口がどんどん増えていましたので、山林を切り開いて土地を造成し、そこに電気や水道、都市ガスを引いて住宅地にしていきました。これが市民のあこがれ、新興住宅地の典型的な姿でした。

しかし、ガス見込みの住宅地では、まだ都市ガス(プロパンガスも含めて)の配管は引いてありません。では煮炊きや暖房はどうしていたのでしょうか。そのころの家庭用のエネルギー源は主に石炭。それに薪や炭でした。石炭はそのまま使うこともありましたし、石炭の粉を固めてレンコンのような穴あき円筒形とした練炭や、小石ほどの大きさに固めた豆炭が使われました。家庭では、これをかまどや七輪で燃やして煮炊きに使ったり、火鉢やこたつで暖房に使ったり、風呂をわかしたりしていました。

このころ登場したのが石油コンロで、さらに石油コンロの技術を使って発明されたのが石油ストーブでした。つまり、石油ストーブの前身の石油コンロの時代から石油という言葉が使われており、灯油コンロや灯油ストーブとは言わなかったのです。

さらにその前、電灯が普及する前は、照明としてランプが使われていましたが、この燃料は灯油でした。だから灯(ともしび)の油と書いて灯油というわけです。

ちなみに灯油は英語ではケロシンまたはパラフィンですが、これはワックス(蝋)からきているといいます。灯油という言葉は英語を翻訳したわけではなく、日本で作られた言葉のようです。

ランプの時代から石油ランプとはいいましたが灯油ランプとはいいませんでした。なぜでしょうか。それはそれまで一般にエネルギー源として使われていた石炭に対する言葉が石油だったからではないでしょうか。つまり「石炭」から連想されるのは「石油」であり「灯油」ではありません。

自動車の燃料として使われるガソリンや軽油も石油の一種ですが、そのころ一般庶民にはなじみがありませんでした。だから、石油といえばランプで使われる灯油を指した。いちいち灯油といわなくても、石油と言えば灯油に決まっていたというわけです。

昭和40年代当時は、ガソリンスタンドなんてものはあまりありませんでしたから、灯油が欲しいときは燃料店から配達してもらっていました。燃料店で取り扱っていたのは灯油のほかは薪炭や石炭(その後、プロパンが加わった)ですから、ガソリンと灯油を間違えるなんてこともなかったでしょう。石油といえば灯油という感覚でも、何の不都合もなかったわけです。

まとめると、石炭に対応する言葉が石油。そして一般庶民の間で石油といえば、主な用途はランプだった。だからいちいち灯油と言わなくても、当時は石油といえばランプに使う油。つまり今の言葉でいう灯油。それがそのまま石油ストーブに受け継がれていった。ということではないでしょうか。

【関連記事】

合成燃料はまだ幕下? ガソリンからアンモニアまで自動車燃料の番付表を作ってみた

原油から作られる石油製品の割合は決まっている? 連産品という誤解

製油所がどんどん閉鎖されている 最後まで残る製油所はどこか予想してみた

軽油はどうやって作られるのか 軽油の品質と作り方

なぜ石油会社はハイオクガソリンのオクタン価を公表しなくなったのか

ジェット燃料って灯油なの? JP-1からJP-10、ジェットAからジェットBまで