EVのCO2排出量は本当にガソリン車より少ないのか

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が何年も前から警告しているように、現在地球の温暖化が進行しつつあり、これに伴って異常な高温や渇水、大雨など様々な気候変動が起こっている。そして、この地球温暖化の原因はCO2を始めとする温室効果ガス(GHG)であることはもはや疑う余地がないとされている。

このため、世界中でCO2を排出しないこと。つまり脱炭素が進められているわけであるが、電気自動車(以下EV)は走行時にCO2を排出しないことから、脱炭素の切り札のひとつと考えられている。

ただし、確かにEVは走行時にはCO2を排出しないものの、そのエネルギー源となる電力を作る過程、つまり発電時にCO2を排出しているではないか。つまり、CO2の排出場所が道路から発電所に代わっただけだという指摘がある。

また、EVは電力を貯めておくためのバッテリーを必要としているが、このバッテリーの製造過程で大量のCO2を排出している。あるいは、バッテリーの廃棄過程でもCO2を大量に発生するという可能性もある。

本当にEVがガソリン車あるいはディーゼル車に比べてCO2排出量は少ないのだろうか。これは単に走行時のCO2排出量だけでなく、バッテリーを含めた車両の製造や、燃料あるいは電力の生産から車両・バッテリーの廃棄までを含めた、いわゆる「ゆかごから墓場まで」の総CO2排出量を比較しなければならない。

2025年モデルのLCA結果

このような、車両やエネルギーの生産から廃棄までを総合して比較することをライフサイクル分析(以下LCA)という。LCAは非常に煩雑な作業となり、必要とするデータも膨大になる。米国のアルゴンヌ国立研究所はそれを行うためのR&D GEETとよばれるツールを開発し、その分析結果を米国エネルギー省(DOE)のホームページ上で公開している。

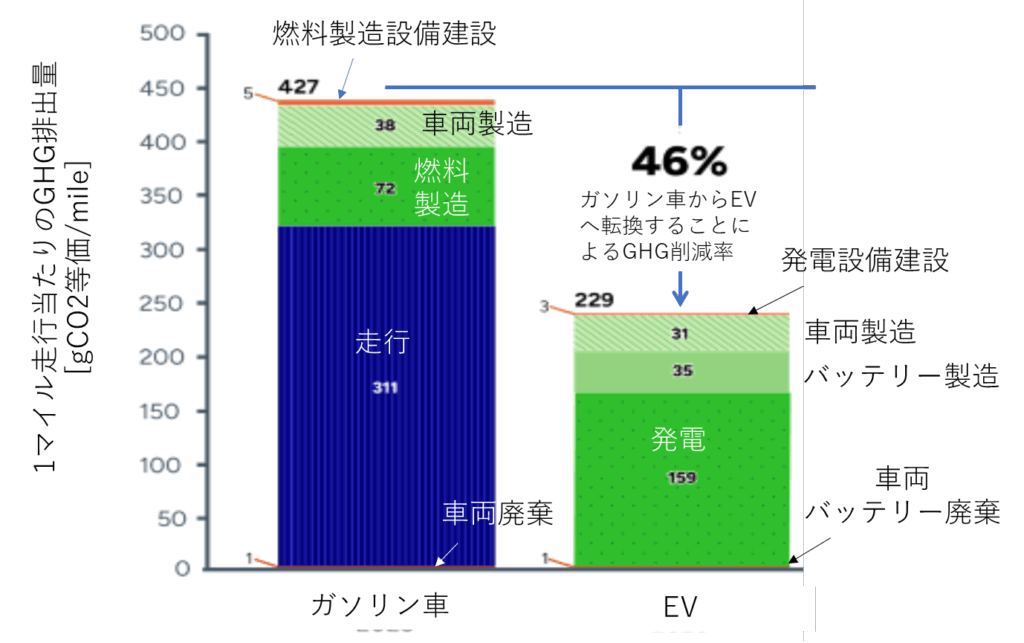

図1.ICEとEVのCO2排出量に関するLCA(2025年)

上の図は、R&D GEETを使って計算した結果の一部である。2025年をモデル年として、米国で販売されているSUV(スポーツユーティリティ車)について、ガソリン型とEV型のライフサイクルでのCO2の総排出量を比較したものである。ここでSUVを取り上げたのは、この車種が米国で最も売れている車種だからだ。いわば小型車の代表としてSUVを取り上げている。

さて、この図を見て一目でわかることは、ガソリン車をEVに転換しても、現在のところCO2排出量はゼロにすることはできない。しかし、それでも46%、だいたい半分程度まで減らせるということである。

この分析ではガソリン車の場合は燃料製造設備(つまり製油所)の建設、車両の製造、燃料(つまりガソリン)の製造、走行そして車両を廃棄するまでの一連の過程での排出されるCO2の総量を積算している。

一方、EVについては発電設備の建設、車両の製造、バッテリーの製造、走行するために必要な電力の製造(すなわち発電)および車両とバッテリー廃棄に至る全ての過程を取り上げ、それぞれに排出されるCO2の総量を積算している。

ガソリン車で最もCO2排出が多いのがもちろん走行時だ。ここではガソリンを燃やしているわけだから当然、大量のCO2が発生する。ガソリン車の総CO2排出量の7割以上が走行過程で排出される。

一方、EVの場合は、走行過程のCO2排出量はゼロだ。そのかわり発電過程でCO2が発生することになるが、このCO2排出量はガソリン車がガソリンを燃やして走行するときに排出されるCO2の約半分となる。

ただし、EVの場合はバッテリー製造というガソリン車にはない過程がある。バッテリー製造と車両製造を合わせたときのCO2排出量はガソリン車の車両製造時に比べて約1.7倍大きいと計算されている。しかし、それでもガソリン車は走行時のCO2排出量がきわめて大きいため、全体としてガソリン車をEVに転換すれば、CO2排出量を46%削減できるという計算になる。

今後の予想

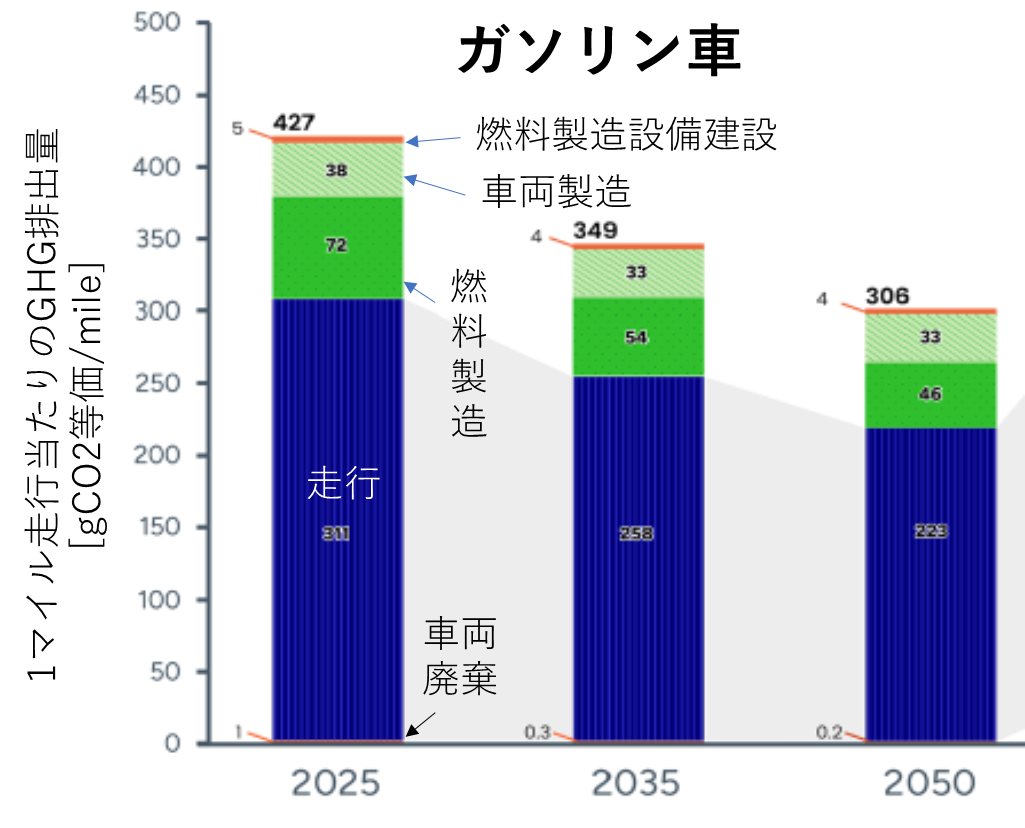

以上は、2015年時点を対象とした分析である。では、これから将来はどうなるのだろうか。DOEの報告では、2025年だけでなく2035年と2050年のLCAも示している。 下のグラフはガソリン車のCO2排出量の将来予測である。

図2.ガソリン車のCO2排出量に関する将来予測

このグラフからわかるようにガソリン車のCO2排出量は次第に低下していく。これはエンジンの改良やハイブリッド化によって燃費が良くなり、同じ走行距離でもガソリンの使用量が減っていくからである。その結果、2050年には現在より3割ほどCO2排出量が低下すると予想されている。

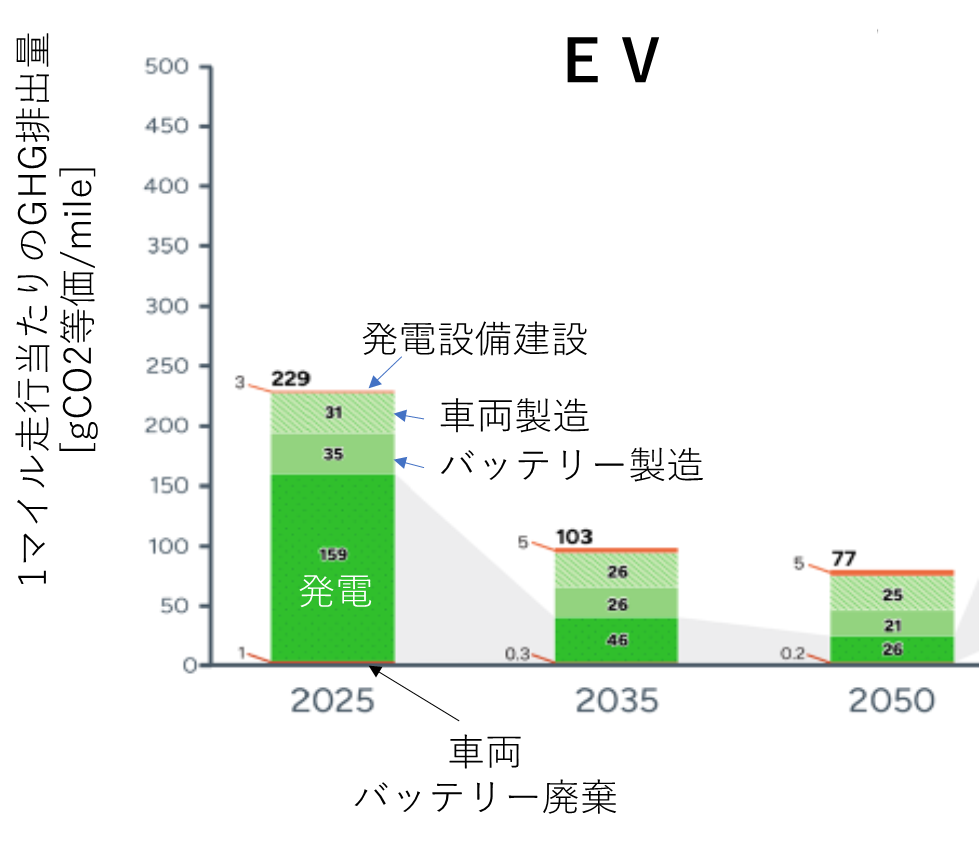

ではEVの場合はどうか。それを示したのが次の図である。

図3.EVのCO2排出量に関する将来予測

EVの場合は、2035年、2050年と年代が進むにつれて、CO2排出量は2025年の3分の1まで減ってしまう。これはCO2排出が最も大きい発電過程で、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの割合が増えるためである。

米国の場合、2022年現在の電源は化石燃料を使った火力発電が約6割、原子力が約2割、再生可能エネルギーが約2割という構成であるが、2050年には火力発電が15%、原子力が8%まで減り、代わって再生可能エネルギーが70%に達すると見込んでいる。

もともと、CO2排出量は現在(2025年)でも、EVがガソリン車の約半分だったわけであるが、2050年にはガソリン車のCO2排出量が3割減る一方EVの方は3分の1まで低下してしまうので、その差は大きく開いていく。そして2050年においてはEVのCO2排出量は同じ年のガソリン車の4分の1以下まで低下することになる。

わが国も同じと考えられるのか

以上述べたガソリン車およびEVから排出されるCO2排出量は米国をモデルとしたものであるが、わが国でも同じことがいえるのだろうか。わが国の場合は米国とは少し事情が異なる。

この米国モデルでは自動車の生涯走行距離を30万kmとしているのに対してわが国は15万㎞程度と考えられるから、これは日本においてはガソリン車に対して有利に働く。

また、日本で売られている乗用車の半数以上が燃費の良いハイブリッド車であるのに対して米国では10%程度に過ぎない。このため、日本の小型車は米国よりも燃費が良く、このこともわが国ではガソリン車が有利となる。

また、発電量に占める火力発電の割合については、米国は現在のところ6割程度であるのに対してわが国は7割と少し大きいから、このこともEVに不利、ガソリン車に対して有利になる。

このように、わが国の場合、ガソリン車は燃費がよいことや生涯走行距離が短いこと、発電時の火力発電比率が高いことから、CO2排出量の観点からは、米国よりも有利に働くと予想される。

ただ、米国で使用されるガソリンは日本と違ってバイオエタノールを10%含むE10ガソリンである。バイオエタノールの原料であるトウモロコシは栽培過程で空気中のCO2を吸収しているため、LCAではE10ガソリンの方が有利に働く。しかし、この影響はあまり大きくないであろう。

したがって、わが国ではEVとガソリン車の差は、現在のところ米国ほどの大きくないのかもしれない。

では将来はどうなるのだろうか。まず、米国のガソリン車はこれからハイブリッド化などによって燃費が改善し、これによってCO2排出を3割削減されるると予想されている。しかし、わが国の場合は現在でも既にハイブリッド化が進んでいるので、米国ほど燃費を改善する余地がない。

また、発電に占める再生可能エネルギーの割合はわが国でも同様に増やしていく計画であるから、米国との差は縮まっていくことになる。その結果、将来はやはり米国と同様にEVの方がガソリン車よりもCO2排出量が大幅に少なくなることになるだろう。

このようにわが国では現在主流であるハイブリッドガソリン車をEVに取り換えても、米国ほど大きなCO2排出量削減にはならないかもしれない。しかしながら、将来、発電の主力が火力発電から再生可能エネルギーに変わって行くのなら、やはり米国と同様にEVのCO2削減効果はガソリン車に比べて大きなものとなる。

ガソリン車は燃費のよいものに買い替えなければ、CO2削減効果を増やすことができないが、EVの場合は電力会社が再生可能エネルギーの割合を増やしてくれれば、勝手にCO2排出量が下がって行くことになる。 自動車の寿命が15年ほどあることを考えると、わが国でも今からEV比率を引き上げていく必要があるのではないだろうか。

2025年8月5日

【関連記事】

日本のガソリン車が全てEVに代わると、日本の電力需要はどれだけ増えるのか

EV販売台数は各国のCAFE規制によって決まる 日本でEVが売れないのはCAFE規制のせい

バイオエタノールの製造コストとCO2削減効果 脱炭素効果はEVより優位

日本こそEV化を推進すべき3つの理由(3) 気候変動

日本こそEV化を推進すべき3つの理由(2) エネルギーセキュリティ

日本こそEV化を推進すべき3つの理由(1) 全固体電池

EV(電気自動車)はエコじゃない? ネット知識は間違いだらけ