7月1日にレジ袋が有料になってから半月ほどが経ちました。ネット上ではいろいろと賛否があるようです。

そのうち、否定的な意見としてよく挙げられるもののひとつのが、「レジ袋は石油の余り物から作られているから節約しても意味がない」というものです。

石油を精製すると一定量のナフサという物が必ずできる。ナフサは他に使い道のない余り物で、これからレジ袋が作られている。だからレジ袋を節約しても意味がないという主張です。

このような主張に対しては、ほぼ1年前に、私はレジ袋は決して余り物から作っているわけではないと解説しました。(「レジ袋などのプラスチックは石油の余り物で作られている?」参照)

今回は、レジ袋がいよいよ有料化されるにあたって、よく反論として使われる「レジ袋余り物」説を石油産業の歴史から読み解いてみたいと思います。

日本はナフサの輸入大国

まず、以下の図を見ていただきたいと思います。(このグラフは1年前に書いた記事と同じなので、前の記事を読んだ人は読み飛ばしてください)

この図はここ数年間の、ナフサの国内生産量と輸入量の割合を示したものです。青の部分が国内生産分。赤の部分が輸入分。ご覧のとおり赤の部分が青よりもずっと多いことが分かります。いやいや目の錯覚ではありません。データの入力間違いでもありません。日本が海外から輸入しているナフサの量は国内で生産されるナフサよりずっと多いのです。

意外かもしれませんが、この図で示されるように、日本はナフサの大量輸入国なのです。つまり、ナフサは余り物どころか、日本はお金を出して外国から買っている。決して余り物からレジ袋を作っているわけではなく、お金を出して海外から輸入したナフサから作っているのです。

では、なぜナフサは石油の余り物などという間違ったことが世間に流布しているのでしょうか。

それは、石油が連産品と言われ、石油を精製するとナフサのみならず、ガソリンや灯油や軽油や重油が一定量できてしまい、調整がきかないと思われているからでしょう。ガソリンをたくさん作ろうとすると必ず、灯油や軽油や重油ができてしまうので、ひとつの製品だけを作ることができない。とそう思い込んでいる人が、如何に多いかということです。

確かに、石油産業の初期においては連産品という問題を抱え、ある石油製品を作ろうとすると、ある石油製品が余ってしまうという関係がありました。しかし、余った製品を有効利用したり、作り替えたりする技術が開発され、いまや連産品という概念が薄れ、ほとんど自由に石油製品の割合を調整することができるようになっているのです。

石油産業の歴史は、余り物をうまく使っていく技術開発の歴史でもありました。ここで、少し石油産業とそれに絡む技術革新の歴史を振り返ってみたいと思います。

最初は灯油が主役、ガソリンが余り物

石油は古代からその存在が知られてきました。地中から自然に湧き出た石油がアスファルト状になり、メソポタミアや古代エジプトではそれが矢じりやミイラの接着剤として使われていたといいます。

しかし、近代的な石油産業は、1859年にアメリカペンシルベニア州でドレーク大佐が地面に掘った井戸から原油を汲み出すことに成功してからだと言われています。

このころの石油の主な用途は、意外かもしれませんが灯油でした。といってもストーブの燃料としたわけではありません。そのころの灯油の用途はランプ。つまり、明かりを取るためだったのです。だから、灯油は灯(ともしび)の油と書くわけです。

それまで、ランプ用の油にはクジラの油、つまり鯨油が使われてきました。ということで、当時の欧米では捕鯨が一大産業をなしており、捕鯨船がクジラを追って世界の海を走り回っていたのです。しかし、石油から灯油が作られるようになると、欧米の捕鯨は急速に衰退していきました。

ちなみに、幕末にペリーが日本に来航して開港を迫りましたが、その大きな目的はアメリカの捕鯨船が日本の港で水や食料の補給を行うことだったのです。

ペリー来航が1853年、ドレークの石油採掘がその6年後の1859年ですから、ドレークの石油採掘がもう少し早かったら、ペリーが日本に来航することもなかったかもしれないし、そうなれば明治維新も起こってなかったかもしれません。

最初の石油精製

そのころの石油の主要な用途はランプ用の灯油であったわけですが、汲み出した原油をそのままランプの燃料に使っていたわけではありません。もし原油をそのままランプに使うと爆発的に燃えて危険だし、真黒な煙が立ち上ることになります。

原油は、いろいろな炭化水素と呼ばれる物質が混じりあってできています。灯油を作るには、その中から爆発的に燃える物質や黒い煙を出す物質を取り除かなければなりません。

その方法として蒸留が使われます。原油を釜に入れて加熱すると、まず沸点の低い成分が出てきます。これが火を着けると爆発的に燃える危険なやつで、これがガソリンです。

続いて、ガソリンより沸点の高い灯油が出てきます。灯油が出尽くしたところで加熱を止めると、あとに黒い油が残ります。これが黒い煙が出る成分で、重油と呼ばれるものです。

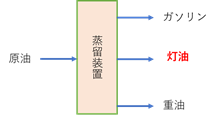

このようにして、当時は原油を蒸留することによって、ガソリン、灯油、重油に分離していました。これが石油精製の始まりです。そして、石油精製の主製品は灯油であり、ガソリンや重油は余り物だったわけです。

ガソリンがセンターをゲット

しかし、その後、この余り物のガソリンに目を付ける人たちが現れました。ドイツのダイムラーやアメリカのフォードのような自動車の開拓者たちです。

彼らが自動車用のエンジンとして目を付けたのは、石炭ガスを燃料として使うオットーエンジンでした。しかし石炭ガスを自動車に使うことができません。なぜなら ガスは嵩張るので自動車に積み込める量に限りがありますし、自動車がガス管を引っ張って走るわけにもいきません。

しかし、ガソリンを使うことで、その問題が解決できることに彼らは気がつきました。ガソリンは液体ですが、容易に揮発して蒸気、すなわちガスになると言う性質があります。(ガソリンを揮発油というのはそのためです)

だから、ガソリンは車の燃料タンクに貯蔵するときは液体で、ガスのように嵩張らずに大量に貯蔵することができ、使うときはキャブレターという装置で蒸発させれば簡単にガスになるのでオットーエンジンの燃料として使うことができたのです。

1908年、T型フォードが発売されたました。T型フォードは大量生産方式によって非常に安価に製造され、販売されたため、自動車が一気に大衆に普及していきました。それに伴って、その燃料であるガソリンも大量に売れ始めたのです。

その結果、それまで厄介者と思われていたガソリンが、たちまち石油製品の中で主役、ガソリン、灯油、重油の中でセンターポジションを務めることになったのです。つまり、余り物のガソリンが自動車という発明によって貴重品に変わって行ったのです。

また、1892年にドイツ人のルドルフ・ディーゼルによって発明されたディーゼルエンジンもバスやトラックなど大型車に採用されて普及していきました。ディーゼルエンジンは液体燃料を細かい粒状にしてシリンダー内に噴霧する方式ですから、ガソリンのように揮発性がなくても構いません。

ディーゼルエンジン用の燃料としては、これも石油から蒸留で得られる軽油が使われるようになりました。それまでの石油精製では原油を加熱してガソリンと灯油を取り出し、残りが重油でしたが、そのとき、もう少し加熱温度を上げてやれば、重油の中から軽油を取り出すことができます。

(なお、日本では重油より軽い油という意味で軽油といいます。ガソリンや灯油より軽いという意味ではありません。英語ではガスオイル、あるいはディーゼルフュエルといいます)

すなわち石油精製は、それまでのガソリン、灯油、重油というメンバー構成に軽油という新しい仲間が加わることになったのです。

ただし、このころは原油の種類によってガソリンや灯油、軽油、重油の製造割合はほとんど決まってしまい、その割合を調整することは不可能でした。つまり、20世紀の初めころ、石油は正に連産品だったわけです。

余り物の重油からガソリンを作れ

1945年に第二次世界大戦が終わると、世界の中心はアメリカに移っていきました。アメリカは繁栄を極め、人々の生活は豪華で華やかになって行きました。もちろん、かれらの持つ自家用車も豪華かつ大型になっていき、中には排気量が6,000㏄や8,000㏄というモンスターカーまで作られました。

このため、アメリカのガソリン需要は一気に高まって行きましたが、当時はまだ石油は連産品でしたからガソリンだけを作ると言うわけにはいかず、あまり需要のない灯油や重油も同時に生産されてしまいます。

ちなみに灯油は、エジソンの電灯の発明によって影が薄くなっていました。また、重油も石炭の代わりに工場のボイラや艦船の燃料として使われるようになっていましたが、もともと原油の40%くらいが重油になってしまいますから、需要に比べて生産量が多すぎるのです。

このため、石油産業では、なんとかガソリンだけ生産量を上げる方法、特に余り気味の重油からガソリンを作る方法が考えられていきました。

最初は、原油の蒸留操作を行うときに、その加熱温度を上げることによってガソリンを増産しようとしました。これによって重油部分が熱分解し、分解生成物であるガソリンを多く得ることができたのです。

この方法はすでに1910年代から行われていたようですが、ただし、この方法では原油の一部がコークスとなり、配管を詰まらせたり、加熱炉を閉塞したりしていました。

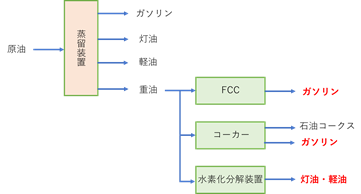

この熱分解法は、むしろ積極的にコークスを作る方法として発展し、コーカーと呼ばれています。この装置では主製品は石油コークスであり、ガソリンはむしろ副産物という扱いです。

コークスの生成を抑えながら重油を分解する方法として、触媒を使った方法の開発が1938年から開始されました。この方法は流動接触分解法(FCC)と呼ばれています。FCCはその後、さまざまな改良が加えられながら普及していき、現在では世界のほとんどの製油所で採用される主要装置の一つとなっている。

また、 重油から ガソリンではなく、軽油や灯油を作る方法として水素化分解法と呼ばれる方法も開発されました。

石油産業初期においては、原油から採れるガソリンや灯油、軽油、重油の量は決まっていて、変更することが不可能と言われてきましたが、このように、コーカーやFCC、水素化分解装置が普及することによって、現在では、思い通りの製品をほぼ思い通りの割合で得ることができるようになっているのです。

ナフサの誕生とその下積時代

戦後、アメリカでは自動車用ガソリン増産のためにFCCなどの分解装置の開発普及が進みましたが、同時にオクタン価の高い製品が求められるようになりました。オクタン価の説明は省略しますが、オクタン価が高いガソリンほど高性能のエンジンを自動車に搭載することができるのです。

ガソリンのオクタン価を上げる設備を改質装置といいますが、その代表例がプラットフォーミングと呼ばれる技術です。この技術は1930年頃から開発され、FCCと同様に世界中の製油所で採用されていきました。

ただし、改質装置でオクタン価を上げるには、ガソリンの中でも沸点の高い重質の部分が好ましく、沸点の低い軽質部分はあまりオクタン価が上がらないという性質があります。

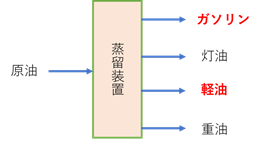

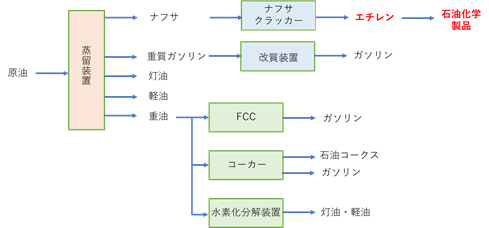

それで製油所では、それまで一種類であったガソリンを軽質ガソリンと重質ガソリンに分けて取り出し、重質の方を改質装置にかけてオクタン価を上げるのに使うようになりました。

つまり、ガソリンはオクタン価を上げやすい重質ガソリンと、オクタン価を上げにくい軽質ガソリンに分け、重質ガソリンだけがオクタン価を上げる装置で処理されるようになったのです。

この軽質ガソリンを日本ではナフサとよんでいます。(欧米では重質、軽質を問わずナフサとよぶことがあります)

こうやって軽質ガソリン、すなわちナフサが新しいメンバーとして石油製品に加わることになりましたが、ナフサはオクタン価の上がりにくい成分、つまり厄介者としてガソリンから分離されたのです。ナフサが余り物だと言われるようになったのは、このような事情からでしょう。

ただし、ナフサは使い道がないかというとそうではなく、ガソリンに混ぜ戻して使われてきました。

といっても、重質ガソリンの華やかさに比べれば、ナフサはどちらかというと脇役という扱いだったわけです。

ついにポリエチレンが登場、ナフサが主役へ

ドイツのチーグラーとイタリアのナッタは1953年にエチレンやプロピレンからプラスチックを作る触媒を開発しました(1963年ノーベル賞受賞)。この触媒をチーグラー・ナッタ触媒といい、プラスチックを作る化学反応を重合といいます。

エチレンを重合したものがポリエチレン、プロピレンを重合したものがポリプロピレンです。今、話題になっているレジ袋はポリエチレン。つまり、エチレンをチーグラー・ナッタ触媒によって重合させたものです。

このポリエチレンの原料となるエチレンですが、石油を熱分解することによって安価に大量に製造することができるのです。しかし、先に述べたように、石油を熱分解すると、一般にコークスができてしまって製造装置がトラブルを起こすという問題がありました。

ところが、ナフサは熱分解してもコークスを作りにくいという特徴があるのです。つまり、ナフサはガソリンには不向きですが、エチレンやプロピレンの製造にはうってつけの石油製品だったのです。そのため、ナフサを熱分解してエチレンやプロピレンを作る専用の装置が開発され、この装置をナフサクラッカー(あるいはエチレンクラッカー)といいます。

さらに、ナフサから作られたエチレンやプロピレンはプラスチックだけでなく、これを原料として様々な化学製品の製造技術が開発されていきました。今日では、合成繊維、合成ゴム、塗料、溶剤、合成洗剤、染料、肥料、農薬など様々な製品が作られるようになり、石油化学という一大産業が発展しました。そして、その原料としてナフサが使われているのです。

ナフサは脇役から石油化学の主役へ

つまり、それまでどちらかというと厄介者と思われてきたナフサに、石油化学という大舞台の主役という大役が回ってきたというわけです。

コンビナートではナフサが不足

第二次大戦後、アメリカが繁栄を極めていたころ、日本の製油所はアメリカ軍の爆撃によって、ほぼ壊滅状態になっていました。しかし、1950年の朝鮮戦争勃発による戦争特需と、これにつづく神武景気によって日本の経済は上向き始め、やがて高度成長期へと突き進んでいきます。

高度成長期の日本は、そのGDP成長率が年率10%を超え、製品は作っても作っても足りない、物不足の状態となっていきました。そのため、通商産業省(現在の経済産業省)の強力な指導のもと、1950年から1970頃までに日本のあちこちに石油化学コンビナートが作られていきました。

石油化学コンビナートとは、石油の精製工場(製油所)や化学工場、製鉄所、発電所などがひとつの地域に密集して建設され、互いに製品や半製品、スチームや電力などを供給し合うことによって、効率的に各種の工業製品を製造するシステムのことです。

製油所は石油を輸入し、これからガソリンや灯油、軽油などの燃料を作るとともに、ナフサを隣接する化学工場に送る。また、製油所で製造された重油もコンビナート内の発電所に送られて火力発電に用いられ、コンビナート内の各工場に送電されるという仕組みです。

実は、もうこのころから、製油所で生産されるナフサでは石油化学工場の旺盛な需要に追い付かず、 恒常的にナフサが不足する状態となっていました。製油所は不足するナフサを補うため、海外からナフサを輸入し、自社生産のナフサとともに化学会社に送り続けていたのです。

一方、化学会社は自社でナフサを輸入していたわけではなく、ナフサは石油会社から送られてくるわけですから、ガソリンには使えない余り物のナフサを石油会社が送りこんでいると思っていたのではないでしょうか。

石油産業は余り物の有効利用の歴史

振り返ってみると、石油需要構成は時代とともに変化し、その都度、製品の不足と余剰とが発生していました。それを解決するための新たな技術が開発され、これによって石油製品の不足と余剰がうまく解消されていったという歴史的な経緯があります。

石油産業の黎明期には、ランプ用の灯油が主製品で、ガソリンや重油が余り物でした。やがて自動車が普及するとガソリンが主製品で、重油が余りものとなって行きました。そのため重油分解装置が開発されて重油からガソリンが作られるようになっていきます。

ガソリンについてもオクタン価の高いものが求められるようになると、ナフサが余剰となってきましたが、ナフサを原料とした石油化学工業が発展したため、今度はナフサが不足するという状況になってきました。

このように、石油製品は社会の変化によって余り物ができたり、不足するものができたりしてきましたが、その都度、精製技術の革新や、余り物を使った新しい用途が生まれたりして、過不足が解消されていったという歴史があるのです。

付録 灯油はどうなった

最後に言い忘れたましたが、灯油はどうなったのでしょうか。石油産業の最初の主役はランプで使われる灯油でしたが、エジソンの電灯の発明によってその役割を終えました。(今でも途上国では石油ランプが使われていますが)

実は、第二次世界大戦のあと急速に発達したジェット機の燃料として灯油が使われているのです。ジェット機の燃料というのは、よほどの高性能、高エネルギーの燃料と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は中身は灯油なのです。

意外かもしれませんが、皆さんのご家庭で使われる暖房用灯油で十分ジェット機を飛ばすことができます。

灯油はジェット機が気温の低い高高度に達しても凍らず、ガソリンのように簡単には着火しないので安全な燃料であり、燃焼したときのエネルギーも大きいので燃料積載量を軽減することができます。灯油は航空燃料としてガソリンよりも優れた特徴を持っているのです。

これも余り物が新たな技術によって活用の道が開けた例の一つです。

(2020年7月12日)

【関連記事】

日本はレジ袋の原料を韓国から大量に輸入している

まっ黒な原油から作られるプラスチック なぜ固体、色がない、においがしない?

ナフサはプラスチックとして有効活用されているようだ。内燃機関の燃料にもなりうるらしい。

プラスチックは焼却場では燃料になっている。

経済の原理で消費される事がよさそう。

木谷さん コメントありがとうございます。

ナフサはガソリンとしてはあまり好ましくありませんが、プラスチック原料としては恰好の原料です。原油のうち、ガソリンにする部分はガソリンにし、プラスチックにする部分はプラスチックにする。おっしゃるとおり、経済原理に従ってうまく活用されているということでしょう。

日本は石油を輸入に頼っている以上、ナフサも輸入に頼ることに違和感を覚えません。地球温暖化の原因とされている二酸化炭素排出量にほぼ影響を与えない以上、実生活に有用であるなら尚更輸入しても問題ないのではないでしょうか。

レジ袋は有用であり、有料化して廃止するという行政の政策には与しません。

プラスチック製品は安定性があり、やはり有用な素材です。

不要になれば燃やすことで、可燃ごみに重油をかける量も減らすことができます。

レジ袋やプラスチックへの悪玉論が盛んなご時世には、疑問を抱かざるを得ません。

ナフサが輸入に頼っているという事実は勉強になりました。

マダオ様 記事を読んでいただいてありがとうございます。

>プラスチック製品は安定性があり、やはり有用な素材です。

おっしゃる通りだと思います。レジ袋やプラスチックももちろん悪玉ではありません。必要なら原料を輸入しても構わないと思います。プラスチックが悪玉扱いされているのは、それを粗末に扱った結果、大量のゴミになってしまうことです。

どっかのバカ大学教授がいうように、プラスチックが余り物から作られているというのなら、無料配布もいいでしょう。しかし、実際はお金を払って輸入した原料から作られていますからタダではありません。その代金は店が負担していましたが、当然その代金は小売価格に上乗せされていました。つまりレジ袋はタダのように見えて、実は消費者が払っていたのです。

私はプラスチックのような有用で便利なものはタダで配布するのではなく、その価値に見合った対価を払って購入すべきだと考えます。それによって資源の無駄遣いが減り、ゴミも減ります。価値のあるものを無料にすると、経済をゆがめてしまいます。

ちなみに、ゴミ焼却場で重油を使うのは燃焼の最初だけで、燃え始めれば重油は使わないそうですよ。

質問と意見です。

1.

財部技術士は、「ほとんど自由に石油製品の割合を調整することができる」と言っていますが、この見解は、それなりに信頼できると思われる他の情報(ネット検索です)では確認できません。

(e.g. 経産省の会議に提出された「石油業界の基本的な考え方」2017年3月17日で、石油連盟は、つぎのような「検討に際しての留意事項」を挙げている。

・石油製品は連産品の中で成り立っていることを考慮する。

・需給・コスト・品質のあり方はそれぞれが密接に関わっており、トレードオフの関係になる場合もある。

・供給性・経済性を考慮すると油種・品質の幅は広まる可能性がある。(利用者側での対応も必要)

これらが何を述べているのか、専門家ではない私には不明だが、「ほとんど自由に石油製品の割合を調整することができる」という前提では考えていないことはわかる。)

たとえば、極端に言って、原油を100%ナフサとして利用することは、技術的にも、社会的(コストその他)にも、不可能ではないのでしょうか。やはり、程度問題だとしても、連産品という考え方は有効ではないでしょうか。

2.

また、財部技術士は、「レジ袋を節約すれば原油の節約になる」とおっしゃいますが、かりにレジ袋分のナフサが節約されても、プラスチック製品=廃棄物の総量からみれば微々たるものであり、この問題の全体像を把握した考察ではないように思います。私はその他の日用プラスチック製品を規制しても、五十歩百歩ではないかと恐れています。

3.

最後に、これは財部技術士も認めていらっしゃるようですが、かりにプラスチック製品=廃棄物を一定量、制限できたとしても、原油利用そのものの問題、とくに地球温暖化の問題が残ります。これも大きく、深刻な問題です。

財部技術士は、私のような素人の知らない、貴重な知識をお持ちな上に、社会問題にも発言する稀有な人材です。であればなおさら、より大局的な立場から、本質的な問題を明らかにしていただければ、と希望します。

根本的な問題は、原油=石油に依存し、かつ、利潤獲得と経済成長を必須とする、現在の社会経済体制ではないでしょうか。地球上に大型哺乳類である人類が、100億個体になろうとしているわけですが、それを可能にしているのは石油でしょう。しかし、それには無理があるのではないでしょうか。

古屋 哲 様 貴重なコメント大変ありがとうございます。

1,私は石油製品が連産品ではないとは言っていません。原油という単一の原料から様々な製品が同時に出てくる。これが連産品です。

石油製品は典型的な連産品です。ただ、誤解されているのは連産品だから生産される石油製品の割合は決まっていて「変えることができない」という点です。

これはいわゆる常識の嘘で、多くの人がこの嘘を信じています。

一方、石油の専門家の間では石油製品の割合は「変えることができる」というのが常識となっているため、いちいちくどくどと説明したネット記事は検索しても見つかりません。

ということで、今流行りのチャットGPTに質問してみました。

質問

原油の精製について、一次装置ではできる石油製品の割合は決まっていますが、高度な二次装置を使えば製造する石油製品の割合を調整することは可能ですか

ChatGPT:

はい、そのとおりです。(以下一部略)

✅ 結論:

一次装置(常圧蒸留装置など)で得られる石油製品の割合は原油の性質によっておおよそ決まっていますが、高度な二次装置(分解・改質装置など)を使うことで、最終的な製品の割合は大きく調整可能です。

まとめ

一次装置(蒸留)

操作内容 成分を分けるだけ

割合の柔軟性 原油に依存

生成物構成の制御 ほぼ不可

二次装置(分解・改質)

操作内容 成分を化学的に変換

割合の柔軟性 調整可能(装置の構成次第)

生成物構成の制御 比較的自由に設計・調整できる

つまり、製品割合を調整できないのは一次装置であり、二次装置を使えば比較的に自由に調整可能ということです。

また、原油を100%ナフサとして利用することが可能か については、以下のサイトに詳しく解説されていますので、ご覧ください。

https://www.pecj.or.jp/japanese/jpecforum/2020/pdf/jf005.pdf

特に13ページの棒グラフでは水素化分解装置により、ナフサ得率を98%まで上げられることが示されています。

2.レジ袋を節約すれば原油の節約になるとしても、全体からみれば微々たるものであることは、おっしゃる通りです。

ただ、そもそもレジ袋の節約は原油節約というより、海洋汚染の防止が目的です。

また、私見ですが、レジ袋のような非常に便利な物をタダで配るということに私は抵抗を感じます。

役に立つものには対価を支払うべきです。そうしないと経済が歪みます。

レジ袋は余り物から作られているわけではないのだから金を払えというのが私の主張です。

3.石油に依存した社会体制に無理があるという意見には賛成です。

プラスチックには廃棄の問題があり、廃棄物の大半が焼却処分されている現状では地球温暖化という問題が起こります。

ただ、将来は、石油を全く(あるいはほとんど)使わない社会に移行することが可能だと私は考えています。

地球に降り注ぐ太陽エネルギーは人類が必要とするエネルギーの1万倍以上あることが知られています。

これをうまく使えば、石油は必要なくなります。プラスチックは植物を原料としたバイオプラスチックやリサイクル品に置き換えていくことが可能です。

このあたりは、これからも私のブログに記事として書いていくつもりなので、ご意見ありましたら、是非コメントをください。