昨年、世界の電気自動車(EV)については販売台数が伸び悩んでいる、失速している、というような論調が日本のマスコミでは盛んであった。その伸び悩み、失速の原因としてEVの持つ走行距離の短さや、充電時間の長さ、充電設備の不足、リチウムイオン電池の危険性など様々な問題点を挙げて、EVはだめだ、やはり内燃機関でなければならないといわれることがある。

本当に、世界のEV販売は伸び悩んでいるのだろうか。そして、もしそうなら、それはEVというものの本質的な問題が原因なのだろうか。実は、世界のEVの販売台数はCAFE規制といわれる各国のCO2削減政策の強さによって決まっているのだ。

一方、日本のCAFE規制はほとんどEVにとってインセンティブにはなっていない。このことが日本でEVが売れない大きな理由となっている。

(この記事では、特に断りのない限りEVとはバッテリー電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド(PHEV)の両方を含める。)

世界のEV販売台数の実態

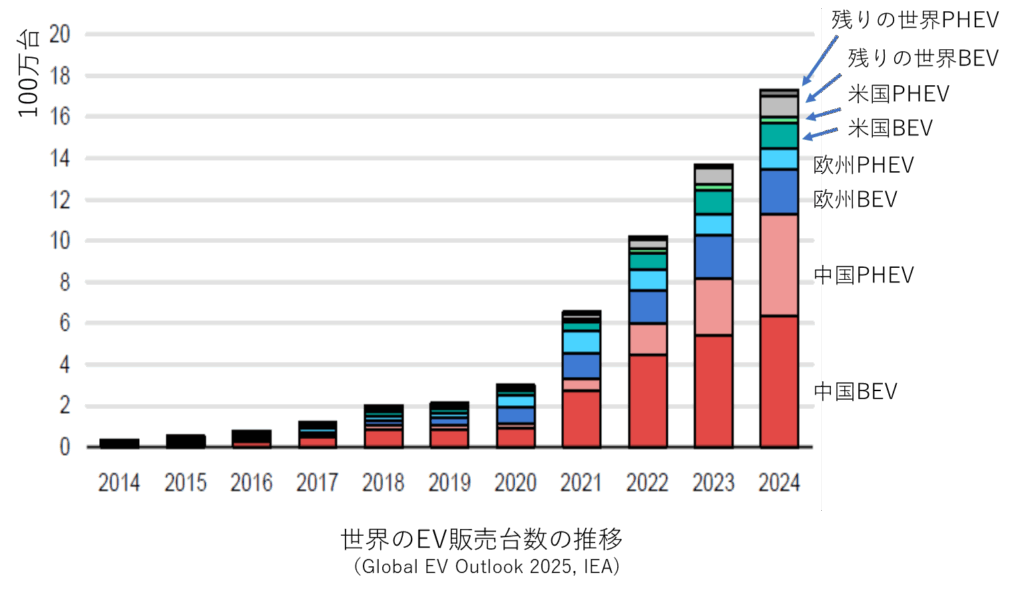

下のグラフは世界のEVの販売量を示したものである。今年4月、IEA(国際エネルギー機関)が発表した報告書「グローバルEVアウトルック2025」の中から引用した。

このグラフを見ればわかるとおり、世界全体ではEVの販売量は2021年以降、順調に増加しており、日本の多くのマスコミが述べているように、世界のEV販売量が失速したという様子はこれっぽっちも見えない。

ただ、このグラフを見るといくつか気付くことがある。それは世界のEV販売台数1,730万台のうち、中国での販売台数が1,350万台と、中国一国だけで世界販売の65%を占めているということ。そして、中国のEV販売台数が2024年1年間で約40%も増えていることである。つまり、世界のEV販売台数は増えているが、その多くは中国の伸びによるものだったということである。

では中国以外の国ではどうなのか。欧州については2023年と2024年の販売量はいずれも320万台で販売量はほぼ横ばいであった。米国については2023年に140万台、2024年には150万台だから販売台数は伸びている。といっても、それはわずか7%ほどに過ぎない。

その他の地域では100万台から130万台に増えているから、3割ほど増加していることになる。そして、日本については、IEAの報告書ではほぼ無視されている。それほどEVの販売台数は少ない。

マスコミが言うようにEV販売が伸び悩んでいるというのは欧州と米国の話であって、中国およびそれ以外の国々では大幅に増加している。つまりEVの販売台数の増加は世界で見た場合、国によって大きく違っており、横ばいとか伸び悩みとか飛躍的増加という表現は対象とする国や地域によって違うということである。単にEVの性能が悪いからというだけで、この地域による差は説明できない。

この差は、各国が実施しているCO2排出量や燃費に対する規制の違いによるところが大きい。

販売台数は各国の規制によって決まる

ではEVの販売台数はどうやって決まるのか。それは、EVの性能や単に消費者の好みで決まるものではない。最も大きな要因は各国の気候変動政策なのだ。わが国を始めとして、多くの国々では2050年(中国は2060年)までにカーボンニュートラルを達成することを公約しているが、この目標を達成するためには車から排出されるCO2の量についても規制しなければならない。

この規制方法として世界の多くの国々で採用しているのがCAFE(Corporate Average Fuel Efficiency)規制である。これは、それぞれの車のCO2排出量や燃費を規制するのではなくカーメーカー毎に、販売した車のCO2排出量を加重平均して規制するものである。

例えばあるカーメーカーがCO2排出量の多い車を売ってしまえば、一方で、それに見合う排出量の少ない車を必ず売らなければならなくなる。もし、CAFE規制を達成できなかった場合、カーメーカーは重い罰金を支払わされる国もある。

各国は、このCAFE規制のもとで、CO2排出量を少しずつ強化していく予定である。規制が厳しくなれば、カーメーカーの対応は二つある。ひとつは販売する車のCO2排出量や燃費を平均して下げていく方法であり、もうひとつはEVのようにCO2排出量の少ない車の販売量を増やしていく方法である。

つまり、各国のEVの売れ行きはEVの性能がどうのこうのというより、各国の政策、つまりCAFE規制によって決まるという傾向が強い。しかるに、わが国のCAFE規制は基本的に内燃機関を対象とした燃費規制であり、EVのCO2削減効果をまったく無視している。このことが、わが国でEVの普及が決定的に遅れている原因となっている。

各国の規制状況

では各国の規制状況をみていこう。

EUの場合、CAFE規制は車両から排出されるCO2の量が対象となっている。CO2排出量規制は5年ごとに改訂され、最終的は2035年にCO2排出量ゼロを目指す。2050年のカーボンニュートラルを達成するためには車の寿命を15年として2050年の15年前、つまり2035年までにCO2を排出しない車(ZEV)の販売割合を100%にしなければならないのである。

次の規制値改訂は2025年で、CO2排出量を2021年比で15%削減、排出上限値を1㎞走行時に93.6gと定めている。2024年の欧州でのEV販売量は伸びていないが、これは新しい基準が2025年から開始され、その前年の2024年にはそれに対応する必要がなかったことが原因のひとつだろう。

米国においてもCAFE規制が取り入れられているが、これはCO2排出量規制と燃費規制の2本立てである。燃費基準は毎年少しずつ厳しくなり、2031年には50.4マイル/ガロン(21.3㎞/ℓ)まで改善することが昨年決められた。

しかし、米国では純ガソリン車の販売台数を減らし、HVのような燃費の良い車の販売を増やしていけば、今のところCAFE規制はクリアできるだろう。一気にEVに進む必要はない。実際、昨年、米国でEVよりHV車の方が人気なのはこのせいと考えられる。

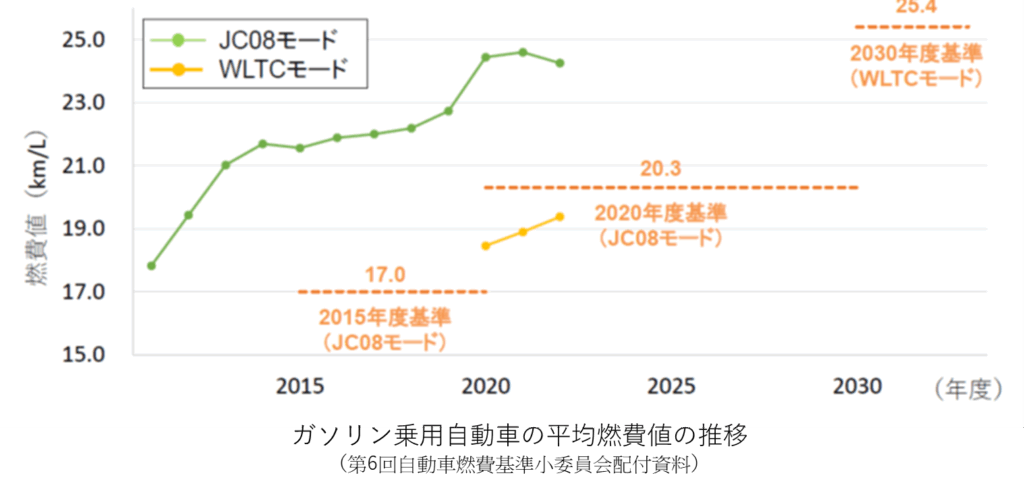

わが国のCAFE規制は燃費規制であり、2020年に策定された基準では2030年度までに25.4㎞/ℓ を達成することとされており、これは2016年度比で約32.4%の燃費改善である。燃費が良くなれば確かにCO2排出量は低くなるから、これもCO2削減策ということはできる。

ただ、EVはガソリンを使わないため、km/ℓという燃費の概念が当てはまらない。そのため、EVでは1㎞走行するときに消費する電気量、つまり「電費」にある係数をかけてガソリン相当のkm/ℓを計算で算出して、この値を規制している。

この係数は日本の場合、基本的には単純に電気エネルギーとガソリンエネルギーの換算をしているだけである(それに送電ロス・充電ロス等を考慮している)。つまり、EVのCO2削減効果は全く考慮されていないのである。

いまのところ、日本では火力発電の割合が7割近くあるため、EVはそれほどCO2削減効果がないという判断なのかもしれない。ただし、EUのようにEVのCO2排出量をゼロであるとみなすのとは大きな違いである。

中国でもCAFE規制が行われており、2025年の燃費規制は4ℓ/100㎞(25.0㎞/ℓ)である。ガソリンを消費しないEVについては仮想燃費という数値が用いられて計算される。この仮想燃費としてどのような値を当てはめるかによって、CAFE規制上、EVは有利になったり不利になったりすることになる。

もうひとつ中国ではNEV規制(新エネ車規制)というものがある。BEV、PHEV、FCVの3種類を「New Energy Vehicle : NEV」と名付け、自動車メーカーに対して全販売台数の一定以上がNEV車となるよう求めている。さらに、NEVについてはCAFE計算時に優遇係数(多重カウント)が与えられて、CAFE規制上も有利になるよう配慮されている。

このように、中国のCAFE規制ではEVの優位性が確保されている上に、NEV規制によってカーメーカーには一定量のEVを販売することが義務付けられている。このようなことが、中国でのEV販売台数を押し上げる原因となっているわけである。

これから各国のEV販売台数はどうなるか

欧州では、今年2025年から規制が厳しくなるため、EVの販売台数が急に伸びるかというと、実はそうでもない。EU委員会は2025年から2027年に限り、単年ではなく3年間の平均値で基準をクリアすればいいという特例を設けたからだ。つまり、規制については3年間猶予をみた形となった。また、EUは中国から輸入されるEV車に対して、新たな関税をかけ始めている。

これらの措置は、EU域内のカーメーカーの要望によるもので、おそらく安価な中国車に脅威を感じて、 EU当局に圧力を掛けているのだろう。今のところ2035年までのCO2排出規制そのものを見直したわけではないが、これ以上自動車業界の圧力が高まればEV導入も最初の目論見より遅れる可能性がある。

米国では、2031年までの燃費規制については策定済みで、これに従っていけば次第にEVの比率が増えていくと予想される。しかしながら、トランプ政権になってからEVへの補助金打ち切りなど、化石燃料に頼る政策が打ち出されてくることが予想される。

実際、この6月には燃費に関するCAFÉ規制値を引き下げるとアナウンスされている。これは燃費規制値がEVに引っ張られて不当に高くなっており、この結果、車両価格が上昇して、低所得者が被害を受けているという認識である。この処置は米国のEV販売台数を引き下げることになるだろう。

さらにトランプ政権はバイオ燃料の使用拡大を提案している。バイオ燃料はEVと同様に石油の輸入量を削減し、温室効果ガスの排出量を削減する効果がある。一方でEVの販売量についてはマイナス要因となるだろう。

日本の場合、CAFE規制は基本的に内燃機関を対象としたものであり、EVについては電費を単純にガソリン燃費にエネルギー換算しただけで、CO2排出量はまったく考慮されていない。

このため、HVなどガソリン消費量の少ない車には有利であるが、EVを導入するインセンティブが働かないから、諸外国に比べてEVの普及は遅れ続けることになる。ただし、日本の火力発電は少しずつ減少し、代わりに再生可能電力の割合が増えていることから、EVのCO2削減効果が大きくなれば、CAFE規制も見直される可能性があるかもしれない。

中国については、すでに述べたようにCAFE規制とNEV規制の両方、および様々な優遇政策によってEVの販売台数が増加してきている。これらのEV普及政策はこれからもしばらくは変わることがないだろうから、今後もEV販売台数は増加していくと予想される。

中国がこれほどEVに力を入れる理由は二つ考えられる。ひとつは石油依存からの脱却である。かつて中国は石油輸出国であったが、現在は完全な石油輸入国であり、我が国と同様に安全保障上の問題がある。このため石油依存度を下げるため、太陽光や風力といった再エネの導入が大規模に行われており、これらの国産電力を使って自動車を動かし、石油の消費を減らそうと考えていると思われる。

もうひとつは、新しい産業の創設である。内燃機関はすでに長い歴史があり、少しずつ改良が積み重ねられてきた。このような成熟した産業に新規に参入することは難しいが、EVはまだ技術改良の余地が大きく残っている。EVであれば複雑な機構を持ったノウハウの塊である内燃機関やトランスミッションなどを開発する必要はなく、振興企業でも今なら参入が可能であろう。

今後日本の自動車産業は生き残れるか

EVはまだ様々な性能上の問題を抱えていることは事実であるが、これは技術的に解決不可能な問題ではないし、実際に解決されつつある。逆にEVは静粛性や加速性、自宅で充電できるという利便性の点では内燃機関以上の性能を持っている。

もともとEVは地球環境問題対策として普及が期待されたものであるが、むしろ性能や価格の点が評価されて、内燃機関と置き換わっていくことも考えらえる。そうなったとき、世界の自動車産業地図は大きく変わってくる。

1970年代、腕時計の伝統的な生産国はスイスや米国であり、日本は振興生産国でしかなかった。しかし、日本のセイコーがクォーツ時計を販売すると、瞬く間に世界の腕時計はクォーツに置き換わり、機械式に固執したスイスや米国の腕時計メーカーは急速に衰退していった。これと同じで、中国が世界の自動車の中心となり、欧米の自動車産業は衰える。そういうことになるかもしれない。

さて、そのときわが国の自動車産業はどうなるだろうか。旧来のガソリン消費量削減を目的としたCAFE規制ではEVへのインセンティブはないに等しい。一方で、わが国の電力に占める再生可能エネルギーの比率が増えつつあるから、EVのCO2削減効果は大きくなってくるはずである。

EV のCAFE規制は、単に消費する電力をエネルギー換算してガソリン車と比較するのではなく、発電時まで遡ったCO2排出量を基準としてガソリンと比較すべきではないだろうか。

2025年6月22日