石油は連産品?

- ガソリンをたくさん作ると軽油が同時にできるので余ってしまう。軽油がガソリンより安く売られているのはそのためである。

- プラスチックは石油精製時に出来る余ったナフサから作られている。そのためプラスチックを節約しても、余ったナフサが捨てられてしまうだけなので意味がない。

- 石油を精製すると必ずアスファルトが一定量できてしまうので、アスファルトを捨てるために道路が建設されている。

- 原発が止まると火力発電所での重油の消費量が増え、重油を増産するとガソリンが余剰に生産されてしまうのでガソリンの値段が下がる。

などなど、石油は連産品だから、このようなことが起こりますと言われることがあります。本当でしょうか。

例えば、牛1頭から取れるヒレ肉やモモ肉、カタ、ロースなどの割合は決まっていて、ヒレやロースばかりを取り出すことはできませんよね。

石油もそれと同じで、原油を精製すると、ナフサやガソリン、灯油、軽油、重油などの石油製品が一定の割合で全部できてしまう。ガソリンがよく売れるからガソリンだけを作るということはできず、必ず灯油や軽油や重油などが一定の割合でできてしまうと言われます。

でもこれは間違いです。そんなことはありません。

いくつかの製品が同時に作られてしまう関係を連産品といいます。石油は代表的な連産品としてよく知られていますが、作られる石油製品の割合が決まっていて変更できないということはありません。

結論

- 石油の最初の工程である蒸留工程で生産される石油製品の割合はほぼ決まっている。

- しかし、分解装置や重合装置などの二次装置を使って、各石油製品の生産割合は調整することができる。

- 石油製品はすべて、原油を原料として作られる連産品であるが、その生産比率は需要に合わせて変更することが十分可能であり、実際にそうされている。

なぜ、石油は連産品だといわれるのか

原油は様々な成分が混じった混合物です。日本に運び込まれた原油についてまずやることは、その原油に含まれるそれぞれの成分を分けていくことです。牛肉でいえば、牛1頭からロースやカタやヒレなどに分けていく工程です。

混合物を成分に分ける方法はいろいろありますが、石油精製では各成分の沸点の差によって分けていきます。

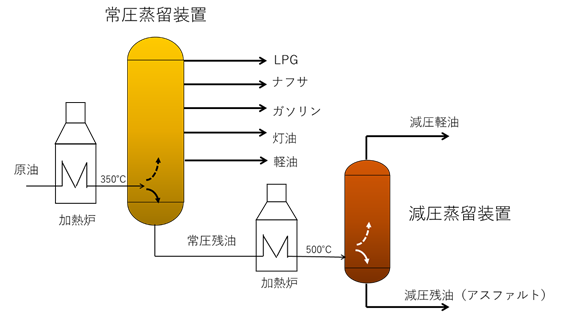

具体的に言うと、原油はまず加熱炉で約350℃程度まで加熱されて常圧蒸留装置という設備に送り込まれます。常圧蒸留塔では350℃の温度で蒸発しなかった成分は下に落ち、蒸発した成分は上に上ります。蒸留塔では上に行くほど温度が低くなるよう設定されているので、それぞれの成分の持つ凝縮温度(=沸点と同じ)で凝縮して液体に戻ります。それぞれの温度で凝縮した部分を取り出すことによって成分が分離されることになります。

蒸留によって分けられた石油の成分を「留分」といいます。

この蒸留操作によって、原油は沸点の低いものから順に、LPG、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油と呼ばれ、沸騰しなかった成分は常圧残油と呼ばれます。

さらに、常圧残油は再び500℃程度に加熱されて減圧蒸留装置に送りこまれ、気圧の低い状態で蒸留されます。気圧が低くなると蒸発しやすくなるので、常圧蒸留装置では蒸発しなかった成分も蒸発して蒸留塔を上昇し、冷却されて液体に戻り、抜き出されます。この留分を減圧軽油といいます。減圧蒸留装置でも蒸発しなかった留分は減圧残油と言いわれます。

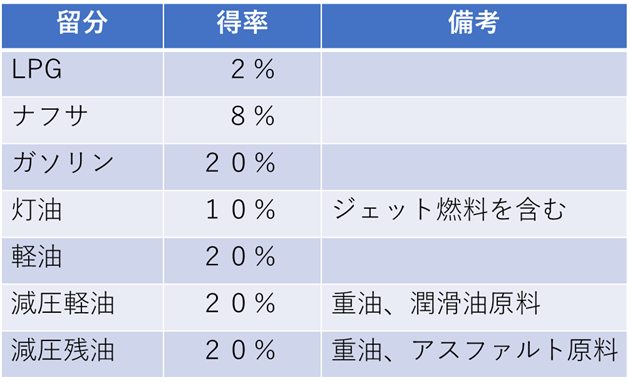

つまり、この常圧蒸留と減圧蒸留という方法によって、原油はLPG、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油、減圧軽油、減圧残油の留分に分けられます。これらの留分の割合は決まっていて大体つぎのようになります。

※灯油にはジェット燃料を含みます。重油は減圧軽油や減圧残油から作ります。また、減圧軽油からは潤滑油、減圧残油からはアスファルトを作ることがあります。

このように各留分の取れる割合は「得率」と言われます。この得率は、正確に言うと、原油の種類や蒸留装置の温度設定によって違ってきます。(ここに掲げた得率は筆者の「だいたいこんなところだよね」という数値ですが、大きな間違いはないと思います。)

ただし、得率の数字が若干違ったとしても、例えばガソリンだけを作って減圧軽油を作らないとか、灯油だけを作ってナフサは作らないだとかはできないわけで、必ずほかの留分もできてしまいます。このことが、「石油製品は連産品だから、各製品の生産比率の変更はできない」と言われる原因となっています。

得率と需要とのギャップ

しかし、各石油製品の生産比率が変更できないとなると、その生産比率と需要の比率が違ってる場合はどう調整するのでしょうか。下の図は2018年度の需要(国内需要と輸出量)と得率との違いを比較してグラフにしたものです。

このグラフからわかるように、原油を蒸留して得られる得率と実際の需要量(国内販売量+輸出量)とは大きなギャップがあります。特に、重油として使われる減圧軽油と減圧残油は40%もの得率があるにも拘わらず、需要は10%程度しかありません。

一方、ナフサ、ガソリン、灯油(ジェット燃料を含む)、軽油の需要は得率よりも多く、特にナフサは得率の倍以上の需要があります。石油は連産品だから製品の生産割合を変えることができないというのなら、生産量と需要とのギャップはどう埋めているのでしょうか。

需給ギャップを埋める方法

需要と得率の関係を見ると、ナフサやガソリン、灯油、軽油は得率より需要が多く、逆に需要の方が少ないのは重油だけです。ですから重油からガソリンなど需要の多い製品を作ることができれば、余剰の重油を減らして、足りない留分を増やすことになり、一気にこの問題は解決することになります。

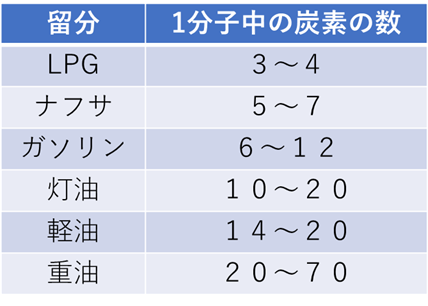

石油製品の分子はいくつかの炭素原子が鎖のように連なった形をしています。そして、各留分と1分子に含まれる炭素の数には次のような関係にあります。

したがって、重油に含まれる炭素と炭素のつながりを切って、いくつかの分子に分けてやれば、ガソリンや灯油、軽油にすることができます。例えば炭素数50の重油を5つに分ければ炭素数10のガソリンに、3つに分ければ炭素数17の灯油か軽油にすることができます。

このようにひとつの分子をいくつかの分子に分けることを分解と言っています。

実は、炭素と炭素のつながりを切ることはそれほど難しくなく、単純に温度を500℃くらいまで上げてやるだけで分解してしまいます。ただし、温度を上げただけでは分解だけでなく重合という反応も起こってコークスができてしまいますので、そうならないような触媒が開発されていて、そのような触媒を使って重油を分解しています。

代表的な分解装置として流動接触分解装置(FCC)や水素化分解装置があります。このような装置を使えば、重油の80%くらいをガソリンや灯軽油、LPGに転換することができます。分解装置のやや詳しい説明はここをご覧ください。

つづき

なお、重油から公害の原因となる硫黄分を取り除くため、重油直接脱硫装置と呼ばれる装置があります。これは硫黄分を取り除く(脱硫)だけでなく原料となる重油の一部が分解されて軽油留分ができてくるので、これも需給ギャップの調整に一役買っています。

また、FCCから作られるLPGを重合させてオクタン価の高いガソリンを作る方法(アルキレート)やLPGとアルコール類を反応させて、やはりオクタン価の高いガソリンに近い成分を合成する方法(MTBEやETBE)もあります。

特にLPGとサトウキビなどから作られたエタノールを使うETBEは、原料のエタノールが再生可能なので、その部分は大気中の炭酸ガスを増加させない環境にやさしい燃料となります。

また、コーカーという装置は重油を石油コークスにする装置ですが、このときコークスと一緒にガソリンができてきます。

以上のような分解や重合を行う装置を二次装置といい、日本のほとんどの製油所にはこのような二次装置が導入されています。

需給ギャップを埋めるその他の方法

上述のように需要と供給のギャップを埋めるには分解装置や重合装置を使うのが主流です。そのほかにもいろいろと方法が考えられます。ちょっと考えられる方法を挙げてみました。

・余った留分は捨てる:石油を捨てることはできない

とにかく大量に原油を買ってきて、必要な量の石油製品を作り、余った留分は捨ててしまうという方法ですが、この方法が行われることはあり得ません。

というか、石油製品は捨てる方法がないのです。特に重油は製造量に対して需要が非常に小さいので大量に廃棄しなければなりません。そんな産業廃棄物を受け入れてくれる設備はありませんし、海に捨てたり、穴をほって陸地に捨てたりできるような規模ではありません。

よく、製油所では煙突の上で燃えている炎がありますが、あれは余った石油を燃やしているのでしょうと聞かれることがあります。いえいえ、あれは余った石油製品を燃やして捨てているわけではありません。 他の目的があります。

(製油所で燃えている炎は余剰になった石油を燃やしている? 参照)

・輸出入で調整する:ナフサ以外はあまり行われない

作り過ぎた留分を輸出し、不足する製品を輸入するという方法は行われています。

日本では石油化学が発達しているため、特にプラスチックなどの原料となるナフサについては大幅に不足するため、輸出を目的として建設された海外の製油所から大量のナフサを輸入しています。 (レジ袋などのプラスチックは石油の余り物で作られている? 日本はレジ袋の原料を韓国から大量に輸入している 参照)

しかし、日本では昔から消費地精製主義といって、石油製品は国内で生産する政策がとられており、ナフサ以外の留分については、あまり輸出入をしてきませんでした。そのため大量に輸出入する設備がありません。輸出入によって、大きな需給ギャップを埋めることは無理なのです。

・常圧蒸留装置の運転方法で調整する:調整幅が小さい

さきほど説明したとおり、常圧蒸留装置は原油から各留分の沸点の差を利用して分離する装置です。蒸留塔は上に行くほど温度が低くなり、これによって沸点の違いによって成分を分離しているわけですが、蒸留塔の温度を調整してやることによって、各留分の量を調整することができます。

ただし、各留分には製品規格があるので、あまり大幅に温度を変えると規格から外れてしまいます。そのため、多少の調整は行えますが、大幅な需給ギャップの調整はできません。

・原油の種類を変える:軽質原油はWTIより高い

ガソリンやナフサが足りなければ、ガソリンやナフサが多く取れる原油を輸入してくるという方法もあります。

ガソリンや灯軽油が多く取れる原油は軽質原油、逆に重油が多く取れる原油は重質原油といいます。さらに硫黄分が多い原油や少ない原油など、採れた産地によって、原油にはいろいろな種類がありますので、製造したい石油製品の割合いに合わせて原油の種類を選択することができます。

例えばアラビアエクストラライトと呼ばれる原油は超軽質原油で、非常にガソリンの得率が高い原油です。このような原油を輸入して処理すれば、重油を少なく、ガソリンやナフサを多く生産することができます。

しかし、一般に軽質原油は価格が高いという傾向があります。原油の価格は原油先物取引市場のWTI原油やブレント原油、ドバイ原油が基準となりますが、ガソリンが多く取れる軽質原油はこれらの基準原油より価格が高いため、大幅な原料コスト増になってしまいます。

上に掲げた方法のうち、余った留分を捨ててしまうという方法以外は、実際に製油所で行われている方法です。ただし、これらの方法では調整する範囲が狭くて、大幅に各留分の割合を変更することはできません。(ナフサだけは輸入で対応しています)

需要と供給の調整をするのに最も効果が大きいのは分解装置や重合装置のような二次装置を使う方法です。

石油製品は連産品だが、製品比率は変更可能

以上のように、石油製品は連産品の代表のように言われてきました。確かに、すべての石油製品は原油から作られるため連産品ですが、各製品の製造割合が変えられないのは最初の常圧蒸留装置と減圧蒸留装置までです。

そのあと、分解装置や重合装置などを使って各石油製品の製造比率はかなり自由に調整することが可能なのです。その上、分解装置や重合装置を使って作ったガソリンや灯油、軽油は、原油から直接作られた製品より、むしろ性能がよいくらいなのです。

以上をまとめれば、石油製品はいずれも原油を原料として作られるので連産品ですが、製品は一定割合でしか作れないということはなく、分解装置や重合装置を使えば、ほとんど自由に製品比率の割合を調整することができるということになります。

ちなみに、冒頭に掲げた連産品に由来する問題については、以下のように対応されています。

- ガソリンをたくさん作ると軽油が同時にできるので、軽油が余ってしまう。軽油がガソリンより安く売られているのはそのためである。

- 【実際は】…ガソリンは重油を分解することによって生産量を増やすことができるので、ガソリンを増産したからといって軽油が余るということはない。軽油がガソリンより安いのは、主に税金が安いから。

- プラスチックは石油精製時に出来る余ったナフサから作られている。そのためプラスチックを節約しても、余ったナフサが捨てられてしまうだけなので意味がない。

- 【実際は】…むしろ日本ではナフサが不足しているので、大量にナフサを輸入することで対応している。もしナフサが余れば輸入を減らせばよく、捨てることはあり得ない。

- 石油を精製すると必ずアスファルトが一定量できてしまうので、アスファルトを捨てるために道路が建設されている。

- 【実際は】…アスファルトは減圧残油から作るが、需要がなければ作らなければいいだけのこと。余ったアスファルト(減圧残油)は分解装置でガソリンや灯軽油にすることができる。

- 原発が止まると火力発電所での重油の消費量が増え、重油を増産するとガソリンが余剰に生産されてしまうのでガソリンの値段が下がる。

- 【実際は】…重油は分解装置でガソリンに変えているので、重油の消費が増えれば、重油分解装置の稼働率を下げればいい。分解装置の稼働率を下げるとガソリンが不足するので、その分は原油の輸入量を増やしてガソリンを増産する。

分解装置の説明

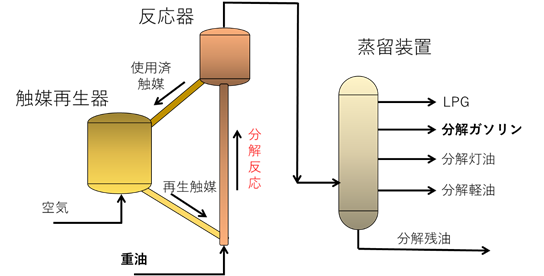

流動接触分解装置(FCC)は触媒を使って重油を分解してガソリンやLPGを作る装置です。重油を分解するとコークスができて触媒に付着して触媒の働きが悪くなりますので、触媒の再生も同時に行うところに特徴があります。

原料の重油は装置の下から入り、高温の粉末状の再生触媒と混ざって、500℃以上の温度で分解しながら上昇します。反応器で分解油と使用済みの触媒が分離され、分解油は蒸留装置へ流れて行って、LPGや分解ガソリンなどに分けられます。

反応器で分かれた触媒の方は触媒再生器に流れ込みます。触媒再生器では空気が吹込まれて触媒表面のコークスが燃えて一酸化炭素になって除去され、触媒は再生されます。このときコークスが燃える熱で触媒は高温になるので、特に加熱しなくても反応に必要な温度を得ることができます。

FCCを使って作られたガソリンはオクタン価が高く、良質のガソリンになりますので重油からガソリンを作る方法としては、この装置がよく使われます。しかし、灯油留分は燃やしたときススが出やすく、軽油はセタン価が低いので、あまりよくありません。

重油から灯油や軽油を作りたいときには、水素化分解装置が使われます。分解するときに水素を添加する方法で、この方法ならコークスが発生せず触媒の再生も必要ありませんが、その代わりに水素を消費します。この装置では非常に品質の良い灯油や軽油を作ることができます。

本文に戻る

2019年9月2日

2022年3月26日改訂

日本で一番多くのガソリンスタンドで使いたいならえ

↓↓↓ ENEOSカード![]()

【関連記事】

石油はあと40年で枯渇する? 石油はいったいいつなくなるのか

製油所で燃えている炎は余剰になった石油を燃やしている?

石油コンビナートの照明は夜中に消している? 工場萌えの裏側

石油の歴史は余り物有効利用の歴史 レジ袋が余り物で作られているって?とんでもない

2035年ガソリン車販売禁止 余ったガソリンはどうなる

ジェット燃料って灯油なの? JP-1からJP-10、ジェットAからジェットBまで

(オクタン価の誤解4)ハイオクとレギュラーは混ぜてはいけない?、日本のオクタン価が低いのは燃費を悪くするため?

韓国の石油製品のほとんどは日本から輸入している?

韓国が日本への石油製品輸出を規制した場合の影響

アスファルトは石油のカスから作っているからカスファルトである?

中国がナフサじゃなく原油からプラスチックを作り始めたぞ COTCという流れ

日本はレジ袋の原料を韓国から大量に輸入している

レジ袋などのプラスチックは石油の余り物で作られている?

非常にわかりやすい説明をありがとうございます!お陰様で、今までわからなかった疑問が晴れました!

satoさん 記事を読んでいただいてありがとうございます。

原油から作られる石油製品の割合は決まっていて、変えることはできないと思っている人が多いようですが、そうではありません。

製油現場のエンジニアならだれでも知っていることなので、こんな記事を書いても誰も読んでもらえないかなと思ったのですが

意外と多くの人に読んでもらっているようです。ありがたいことです。

こんにちは

興味深く読ませていただきました。

全国石油協会のHPを見ますと

http://www.sekiyu.or.jp/qualitycontroll/qalcon-10.pdf

分解・改質という技術ではわずかに変えることはできるが

灯油だけ作るということはできないとあります。

実際、例えばガソリン車が不要となる時代が来ても、

家庭の手軽な備蓄燃料として灯油の需要が残り続けた場合、

ガソリンとして分留したものを無理やり灯油にして

ガソリンの製造をゼロにすることは原理的にはできないのでしょうか?

気になっております。

もしよろしければ教えて頂ければ幸いです。

記事を読んでいただいてありがとうございます。返事が遅くなって大変申し訳ありません。

専門的な文献になりますが、

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jie1922/57/2/57_2_96/_pdf

をご覧ください。この105ページの表5中段にFCC(分解装置)の収率が記載されています。これによると、重油の約80%を分解し、C3(プロパン)11%、C4(ブタン)20%、C5+ガソリン(ガソリンのこと)60%、LGO(灯軽油)13%に転換できることが示されています。

全石油協会の記事「分解・改質という技術では、割合をわずかにしか変えられない」という表現は誤りだとわかります。全石協の記事はあまり技術を知らない人が書いたのでしょう。

なお、水素化分解装置という設備を使えば、重油をほとんど灯油(軽油も含む)に変えることが可能です。ただし、ガソリンを灯油に変える技術はありません。将来、自動車用ガソリンが使われなくなったら、ガソリンはプラスチック原料にまわし(現在、プラスチック原料は大量に輸入されています)、灯油が必要なら重油を分解して灯油にすることになるでしょう。

ただし、政府は温室効果ガスゼロを目標としていますので、灯油も使ってはいけないことになると思われます。そのときは、バイオ燃料や再生可能合成燃料を灯油や軽油として使ったらどうかと私は提案しています。そのあたりは、「2050年に温室効果ガス排出実質ゼロ … でもディーゼル車(トラック、バス)は残すべき」という記事に書いていますので、興味ありましたらご覧ください。

https://takagichi.com/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%af%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%81%a7%e3%81%82%e3%81%b5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%81%aa%e5%8c%96%e5%ad%a6/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%ae%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%97/%e3%81%a7%e3%82%82%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%bc%e3%83%ab%e8%bb%8a%ef%bc%88%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e3%80%81%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%af%e6%ae%8b%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d/

専門的な内容を分かり易く解説して頂き有り難うございます。素人ながら知見を深めることが出来ました。

再生可能エネルギーとEVの普及が進行することで、エネルギー源としての原油の需要が減少し、プラスチック原料の需給バランスやコストにも影響を及ぼしていく事が想定されますが、その際、石油化学品製造メーカーは高収益であったガソリンの需要減による利益の減少分をプラスチック原料を値上げすることで補填せざるを得ないのではないかと気になっています。

もちろん市場の競争状況や需要と供給のバランス、規制環境、消費者の反応など多くの要因に依存する問題だと思いますが、宜しければ見解を頂戴したくお願い致します。

OJさんコメントありがとうございます。

まず、プラスチック原料のナフサは日本では非常に需要量が大きく、国内生産では足らないので、需要量の3分の2くらいは海外から輸入しています。EVの普及によってガソリンの需要が減れば、余剰ガソリンがナフサと同様にプラスチック原料として使われ、その分ナフサの輸入を減らすことになります。つまり、日本の場合はガソリン需要が減った分だけ、海外からのナフサ輸入が減ることになります。

ナフサの販売価格は輸入価格に一定の金額を上乗せしたものですから、利益の減少分をナフサ価格に上乗せするというのは難しいと思います。

なお、ガソリンの値段がナフサの値段よりとても高く見えますが、これは揮発油税と消費税が入っているからで、税抜きだと両者の値段はあまり変わりません。むしろ輸入ナフサの価格変動の要因の方が大きいと思います。

記事に興味を持っていただいてありがとうございます。