ご存じのとおり、ガソリンや灯油、軽油や重油などの石油製品は原油を精製して作られる。中東などから輸入された原油は最初に蒸留という操作が行われて、これらの石油製品を取り出すわけであるが、この蒸留によって得られる石油製品の割合はほぼ決まっている。

であれば、石油製品には足りないものと、余り物ができてしまうのではないかと思う人も多いであろう。実際、余り物と思われている石油製品はいくつかある。しかし、実際には生産量と需要量が一致するように製造工程で調整されている場合が多い。

ここで取り上げる重油、アスファルト、ナフサは余剰だと言われることがあるが、実際には余剰は生じていない。この記事ではその理由を説明する。

では本当に余ってしまうものがないのだろうかといわれれば。実はある。結論から言えば、それは硫黄である。原油から硫黄まで作っていたのかと思われる人もいるかもしれないが、作ろうと思っているわけではなくて、どうしてもできてしまうのだ。

しかし、その硫黄でさえ、余り物ではなくなる可能性がある。という話を述べていきたい。

重油は余り物?

高度経済成長期、日本各地に石油化学コンビナートが作られた。そして、このコンビナートに原料を供給することを目的とした石油精製工場、すなわち製油所がコンビナートに付属して作られていった。このような製油所をコンビナートリファイナリーという。

コンビナートリファイナリーの主な製品はナフサと重油だ。ナフサはプラスチックのような石油化学製品の原料として使われ、重油はコンビナートで使う電力を供給するために火力発電で使われた。

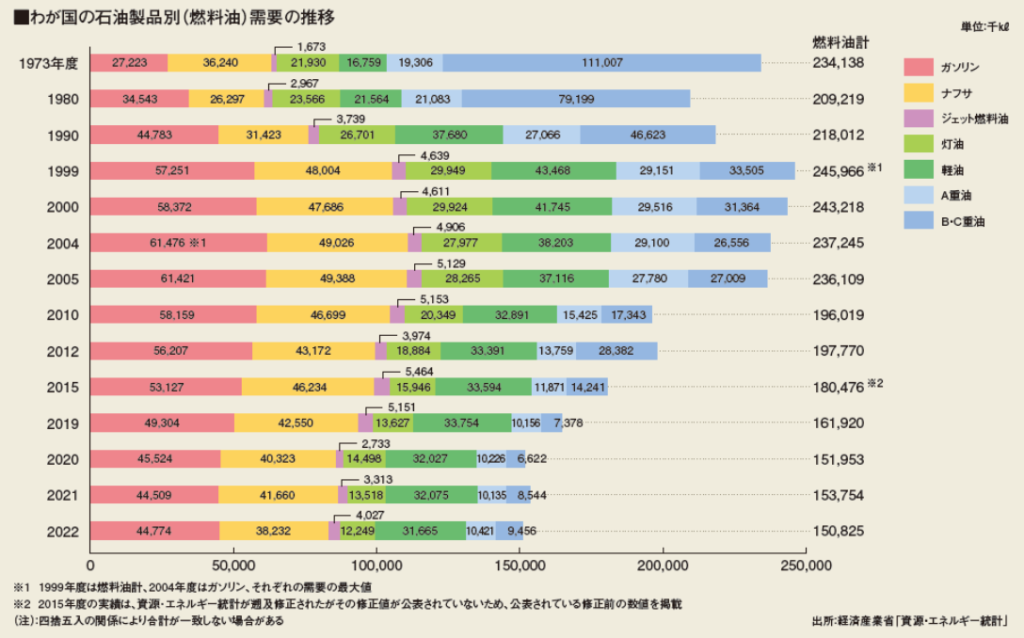

しかし、 1970年代に起こったオイルショックによって、石油火力発電の新設が世界的に禁止されることになった。その結果、重油を使った石油火力発電所は寿命を終えたものから徐々に減っていき、それに伴って重油需要は減少していった。

一方、このころ日本でもモータリゼーションの波が打ち寄せ、自家用車を所有する人もどんどん増えていった。その結果、重油は余り、ガソリンが足りないという状況となってきた。重油はまさに余りものになっていったのだ。

しかし、この状況は流動接触分解装置(FCC)という設備を導入することによって変わって行った。FCCは重油を分解してガソリンを作ることができるという優れもの。今では、日本にある多くの製油所にFCCが導入され、あるいはFCCを持たない製油所は時代遅れの製油所として閉鎖されていった。

重油からガソリンを作る?そんなことが可能なのかと思われる人がいるかもしれないが、十分可能なのだ。実際に製油所で生産される重油はFCCによって分解され、現在日本で市販されているガソリンの半分以上が重油を分解して作られたガソリン(分解ガソリン)から作られているという状態にまでなっている。ということで、現在はFCCのおかげで重油が余り物ということではなくなっている。

アスファルトは余り物?

アスファルトはご存知のとおり道路の舗装に使われるほか、建物の屋根や壁の防水材として使われる。これも石油精製の余りものだという話をよく聞く。なぜだろうか。

輸入された原油はまず常圧蒸留装置に投入される。この装置では原油の軽質分が蒸発して、それがナフサやガソリン、灯油、軽油として取り出される。そして、最後に蒸発しなかった油が残る。この油を常圧残油という。

常圧残油はさらに減圧蒸留装置という設備に送られて、減圧状態で再び蒸留される。これによって蒸発した油が減圧軽油。残った油が減圧残油といわれる。蒸発した方、つまり減圧軽油は先ほど説明したFCCによってガソリンに転換されるほか、潤滑油の原料ともなる。

一方、減圧蒸留装置でも蒸発せず装置の底に残った油が減圧残油であるが、この減圧残油の一部がアスファルトになる。つまり、アスファルトは残油の残油。残り物の残り物という話である。

ということで、アスファルトを舗装に使う道路業界からは、石油精製の余りものを使ってやっているのだといわれることがあるし、アスファルトを道路に使ってやらないと製油所はフン詰まりをおこして操業できないといわれることもある。

しかし、これは誤解である。確かにアスファルトは二度の蒸留操作で残った残り物であるが、しかし、残り物というのは蒸発しなかった残りのものという意味であり、売れ残った余りのものという意味ではない。

道路は、言うまでもなく非常に重要な国のインフラのひとつである。世界には道路がないために経済が発展せず、生活にも不便をきたしている、そんな国がたくさんあるのだ。

そのような道路の舗装に使われるアスファルトも重要なものだ。当然、そのアスファルトには厳しい規格があるのだが、原油を処理して出てきた減圧残油の全てが道路穂造材としての規格を満たすわけではない。

道路舗装が完成すると、道路の発注者はその一部を切り取って分析を行い、規格通りのアスファルトが使われているかどうかを検査する。それくらい規格にきちんと適合したアスファルトが求められている。そうでなければ、道路はすぐに壊れ、わが国は道路という重要なインフラを失うことになる。

アスファルト規格の主なものは針入度(アスファルトの硬さ)と軟化点(アスファルトを加熱していって柔らかくなる温度)である。しかし、アスファルトを製造するときにこの規格に合わせるのは意外と難しい。

それは、アスファルトの品質は原料となる原油の種類によって違ってくるからである。ある原油を使ったときには針入度はいいが、軟化点が外れる。ある原油では軟化点はいいが、針入度が外れるといった具合にどんな原油でもきちんと規格に収まるとは限らない。

ガソリンや灯油や軽油はどんな原油を使っても同じ品質のものを作ることができるから、石油会社はできるだけ安い原油を買ってこようとする。しかし、アスファルトは原油の種類によってできるものとできないものがあるのだ。

だからアスファルトの需要があれば少々高くてもアスファルトに適した原油を買ってきて、他の原油とは違ったタンクに入れて保管して混ざらないようにしなければならない。そして蒸留装置でも、注意深く運転を行って舗装用アスファルトが製造される。

つまりアスファルトは余りものではない。道路舗装や防水材としての需要があるから、その需要に合わせて必要な量だけ作っているのだ。ではアスファルトにならない減圧残油はどうするのかといえば、それは重油にするか、すでに述べたようにFCCでガソリンに転換するので余剰は生じない。

ナフサは余り物?

重油の章でも書いたとおり、高度成長期にコンビナートに付随して作られた製油所の主な生産品のひとつがナフサである。だから、もちろん余りものではないし、むしろ当時から不足しているといわれていたくらいなのだ。

なぜこれが余りものといわれるのか不思議であるが、これはある大学の先生が自著の中でナフサは余りものだという間違いを広めたためである。プラスチックを節約しても石油会社は余ったナフサを捨ててしまうから意味がない。プラスチックは節約せず使う方がエコなのだと間違った話を広めてしまった。

なぜこの先生はそんな間違いをしたのか、恐らくこういうことだろう。

ナフサは製油所から化学会社に送られて、ナフサクラッカーという装置で処理してエチレンにする。そのエチレンから様々なプラスチックや合成繊維などの化学製品が作られる。

高度成長期、化学会社はできるだけナフサクラッカーを大型にしようとした。なぜなら小さな設備でエチレンを作るより、大きな装置を使った方がコストが下がるからだ。いわゆる規模の経済が働く。

しかし、コンビナート各社がこぞって大型のナフサクラッカーを導入したためエチレンの製造能力が必要以上に大きくなってしまい、その結果、エチレンが余剰となってしまった。それを、かの大学の先生がエチレンが余剰なのはナフサが余剰だからに違いないと勘違いした。ナフサが余っているから化学会社が買い取って一生懸命エチレンを作ってあげているのだと。

しかし、実際は話が逆で、化学会社が大型のナフサクラッカーを稼働させるため、大量のナフサをどんどん石油会社から引き取って行ったのだ。このため、石油会社は自社で製造するナフサだけでは足りなくなり、不足分を海外から輸入してせっせと化学会社に送っていたのである。現在でも日本は国内で生産されるナフサの倍以上のナフサを輸入している状況にある。だから決してナフサは余りものではない。

なお、この大学の先生の名誉のために言っておくが、この先生が書かれた最近のブログを読むとナフサは余りものではない、と概ね間違いを認められているようである。

では何が余りものなのか

原油を精製して、どうしても余るもの。それは冒頭述べたように硫黄である。日本は、輸入原油の大半を中東に頼っているが、中東原油は硫黄分が多いという特徴がある。このような高硫黄原油から作られた石油製品を燃やすと、それに含まれた硫黄が亜硫酸ガスとなって大気汚染の原因となる。

そこで、製油所では硫黄を取り去る脱硫装置を導入してできるだけ硫黄分を除去してきた。現在、日本のガソリンや軽油に含まれる硫黄分は世界でも最も低いレベルにある。しかし、除去した硫黄はどうするのか。

原油から取り出された硫黄分はクラウス反応という化学反応を応用して純粋の硫黄にしている。硫黄は火山地帯や温泉地などでときどき見かける鮮やかな黄色い色をしたカタマリだ。しかし、現在ではこれはどうしようもなく余剰なのだ。

硫黄は硫酸やその他の化学原料として使われるが、石油から取り出される量に比べると全然少ない。というより、石油から取り除かれる硫黄の量が大きすぎるのだ。だから硫黄は日本だけでなく世界的に余剰となっている。

例えば従来、カナダが硫黄の大輸出国であったが、最近はカナダ国内でも余剰となってきているようだ。かつて筆者はカナダの製油所を訪問したことがあるが、そこでは硫黄を固体のままカタマリとして保存しており、その大きさは学校の体育館ほどになっていたのを覚えている。しかもこの硫黄の体育館は2棟目が作られていた。多分、世界的に使いきれなくなった硫黄はこういう形でどこかに山積みになっているのだろう。

では硫黄の使い道はないのか。かつて硫黄を道路の舗装やコンクリートブロックの代わりに使う方法が試みられたがうまくいかなかった。驚いたことに(細菌学者の間では常識のようだが)、地中には硫黄を食べる細菌類がいるという。だから硫黄をブロックや舗装材として使っていると、このような細菌に食べられてしまう。こういうこともうまく行かなかった原因のひとつであろう。

今、硫黄が注目を浴びている

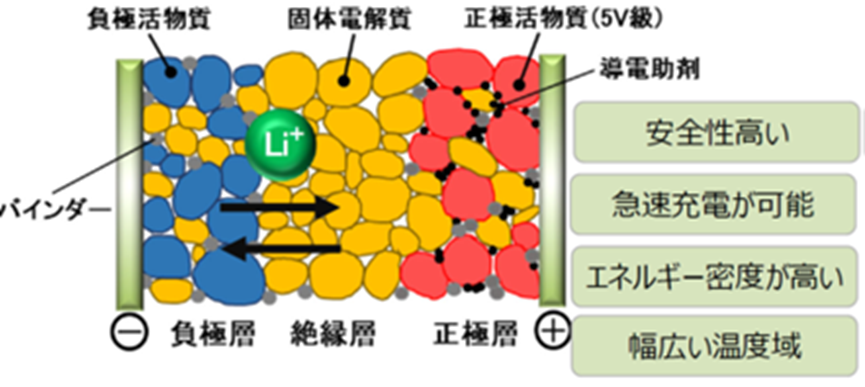

ところが、ここにきて思わぬところで硫黄の新しい利用方法が開発されている。2023年10月トヨタ自動車と出光興産は全固体電池の開発を共同で行うと発表した。全固体電池というのは従来のリチウムイオン電池と原理は同じだが、電解質として液体ではなく、固体を使ったものだ。

これによって、液漏れ発火の心配がなくなって安全であるうえ、貯蔵できる電気量も大幅に増え、充電時間も大幅に短縮できる。そのため、固体電池を電気自動車に使えるようになれば、安全性が向上するだけでなく、その充電時間も走行距離もガソリン車並みになるといわれる優れものである。

その全固体電池用実用化のキモはもちろん固体電解質。そして、その固体電解質を開発したのが石油会社の出光興産なのである。では、なぜ出光が固体電解質にかかわっているのか。実は出光が開発した固体電解質は硫黄化合物なのである。出光興産の研究陣が、余剰となった硫黄の用途を模索しているうちに固体電解質に行き着いたというわけである。

さらに、全固体電池のような次世代電池のひとつにリチウム硫黄電池というものの開発も進められている。これは電極として硫黄を使うもので、住友ゴム工業やADEKA、産業技術総合研究所(産総研)などが開発に取り組んでいる。硫黄を電極として使えば、軽くなる。というような理由で、従来のリチウムイオン電池に比べて重量当たり数倍の電力を蓄えることができるという。

原油を精製すると様々な製品ができてくるが、その用途や需要量は時代とともに変化してきた。そのため、一部の製品が余剰となることもあったが、それに対して新しい用途を開発したり、余剰となった製品を化学的に転換したりして対応してきた。

そして今は余剰となっている硫黄も新たな用途が開発されようとしている。といっても、将来、次世代電池が実用化して電気自動車が普及すれば石油は必要なくなる。そうなれば余剰の硫黄もなくなってしまうことになるが、それはそれでいいことではある。

2024年4月27日

【関連記事】

カーボンニュートラルな未来は石油使用禁止? 私たちの暮らしはどうなる

原油から作られる石油製品の割合は決まっている? 連産品という誤解

石油の歴史は余り物有効利用の歴史 レジ袋が余り物で作られているって?とんでもない

みんな知らないガソリンの作り方 重油からガソリンを作るFCC装置の話

日本はレジ袋の原料を韓国から大量に輸入している

レジ袋などのプラスチックは石油の余り物で作られている?