つい最近のことなのだが、熱効率が100%を超えるボイラーがあるということを初めて知った。熱効率は100%を超えることはあり得ないと思ってきたのだが、効率100%越えのボイラーというものが実在するのである。といってもいかがわしい永久機関もどきではない。

例えば三浦工業の小型貫流蒸気ボイラーSQ-ASという機種は効率100%を達成しているという。また、川重冷熱工業の貫流ボイラー「イフリート」および「WILLHEAT」は100%には届かないものの99%、石油給湯器で有名な長府ボイラーの石油給湯器エコフィールは熱効率は95%といずれも従来では考えられなかったような高効率を達成している。

三浦工業といえば、ちょっと古いが島田紳助が鼻と耳から蒸気を噴き出すコマーシャルで有名な、あの小型ボイラー大手のミウラだ。正確にいうと効率100%とはシステム効率ということなのだが、細かいことはまあいい。とにかく効率が100%を達成しているという。

ボイラーというのは、水をボイルする。すなわちお湯を沸かす装置のことである。銭湯などで使われるボイラーは水をお湯にするが、一般にいわれるボイラーは水を沸騰させて水蒸気、つまりスチームを作り出す機械だ。

スチームが使われているところは加熱や保温だけではない。水がスチームに変わると体積が大きくなって、圧力も大きくなるから、これでタービンを回したり、ピストンを動かしたりして動力源としても重要なのだ。

蒸気機関と言うと古めかしいイメージだが、いやいや日本の工場の至るところで使われている。火力発電所も原子力発電所も実はスチームで発電している。あまり表には出てこないが、ボイラーは日本の産業を支えている重要な装置なのだ。

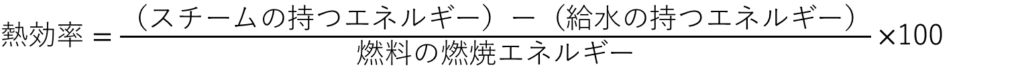

熱効率とは

燃料を燃やして水を加熱していくと、水の温度は次第に上がって行き、100℃の沸点に達すると沸騰を始める。沸騰すると加熱を続けても水の温度は100℃のままで上がらなくなり、その代わりに水がスチームにどんどん変わっていく。

つまり、沸騰が始まると加熱によるエネルギーは水の温度を上げるためではなく、水を蒸発させてスチームを作るために使われる。当然、液体の水に比べてスチームは大きなエネルギーを持つことになる。

100℃の水1㎏が持つ熱エネルギー(比エンタルピー)が419ジュールなのに対して、100℃のスチーム1㎏の持つ熱エネルギーは2,676ジュールと、同じ温度でもスチームの方が持っている熱エネルギーははるかに大きいのだ。このスチームの持つエネルギーと液体の水の持つエネルギーの差を潜熱という。

燃料を燃焼させて発生した熱エネルギーのうち、スチームのエネルギーになった割合を熱効率という。つまり、発生したスチームの持つエネルギーを燃料のエネルギーで割ったものだ。

細かいことをいうと、この熱効率は0℃の水をスチームにした場合の数字だ。実際にはボイラーに供給する水(給水)の温度は普通は0℃ではなくて、常温の15℃とか20℃だから、この分を考慮しなければならない。

そうすると、熱効率は以下のようになる。

例えば、燃料を燃やして100ジュールの熱が発生し、一方、発生したスチームの持つエネルギーから給水が最初から持っていたエネルギーを差し引いた値が80ジュールであったとすれば、熱効率は80%となる。

では、この場合、残りの20%はどこに行ったのか。これは、ボイラーの壁面から逃げた、あるいは排気ガスとして出て行ったということになる。

では、熱効率を上げるにはどうすればいいのだろうか。まず、壁面から逃げて行く熱については壁面の断熱性を良くして、できるだけ熱が逃げて行かないようにすればいい。だが排気ガスから出ていく熱はどうしてもゼロにすることはできない。燃料を燃やせば排気ガスが出てくるから、この排気ガスを止めるわけにはいかないからだ。

それでも最近のボイラーは随分と熱効率が良くなっていて、90%くらいまで上がってきている。しかし、排気ガスとともに逃げて行く熱をゼロにするわけにはいかないので、熱効率は100%以上にすることはできないということになる。

熱効率100%以上をどうやって達成するか

では熱効率100%以上と謳っているボイラーが、その熱効率を達成しているのはどういうカラクリなのだろうか。

燃料を燃焼させて発生する熱エネルギー以上に、スチームを作ることはできないから、熱効率を100%以上にすることはできないはずである。そのカラクリは燃料から発生する熱の方にある。

燃料を燃やした時に出てくる熱には高位発熱量と低位発熱量がある。熱効率の計算には低位発熱量が使われる。ここまで言えば、熱管理に詳しい方はハハンそういうことかと気づかれた方もいらっしゃるかもしれない。

熱効率が100%を超えるボイラーは、燃料を燃やした時に出てくる発熱量、すなわち熱エネルギーが低位発熱量ではなく、それより発熱量の多い高位発熱量の領域に踏み込んでいるからなのだ。

もっと詳しく説明しよう。

燃料を燃やすと熱が出る。これが燃焼熱である。ボイラーはこの熱で水を沸かしてスチームを作るわけだが、実は燃焼熱には高位発熱量と低位発熱量という二つの熱量がある。

燃料は炭素と水素からできている。そのほかの元素も含むことがあるが、ここでは話を簡単にするため、炭素と水素だけからできていると考えよう。燃料を燃やすと燃料中の炭素は二酸化炭素CO2に、水素は水H2Oになる。ただし、水は液体ではなく気体。すなわち水蒸気になっている。排気ガスは、この二酸化炭素と水蒸気および空気中にもともとあった窒素ガスの混合気体である。

この排気ガスがどんどん熱を放出していって、冷えていき、100℃まで温度が下がると、二酸化炭素は気体のままであるが、水蒸気は液体の水になり始める。液体の水になっても温度は100℃であるが、水蒸気と液体の水では持っている熱エネルギーが違う。この熱エネルギーの違いを潜熱ということは既に述べた。

だから、燃料を燃やした時に出る排気ガスをそのまま排出した時の熱量と、100℃以下まで冷えて、水蒸気が液体の水になってから排出したときの熱量は、水蒸気の潜熱分だけ高くなっている。前者を低位発熱量、後者を高位発熱量という。

例えば、都市ガス(13A)の低位発熱量は1m3当たり40.6メガジュールであるが、これに対し、高位発熱量は45.0メガジュールと1割ほど高くなる。

熱効率の計算に使う燃焼熱は低位発熱量が使われる。なぜなら、普通、ボイラーでは排気ガスの温度は100℃以上あるからだ。水蒸気は凝縮しないでそのまま、煙突から出ていく。だから、水の潜熱まで含めた高位発熱量は使えないのだ。

つまり、熱効率という考え方は、燃料を燃やして発生する水蒸気の潜熱は使わないという前提で考えられている。

熱効率が100%を超えるボイラーというのは、使わないことが前提となっている潜熱も使ってしまおうと言う話だ。使わないことになっている熱を使うのだから、当然、熱効率は上がる。壁面や排ガスとなって逃げて行く熱よりも、多くの潜熱を回収すれば熱効率は100%を超えることになる。

ではどうやって潜熱を回収するのか

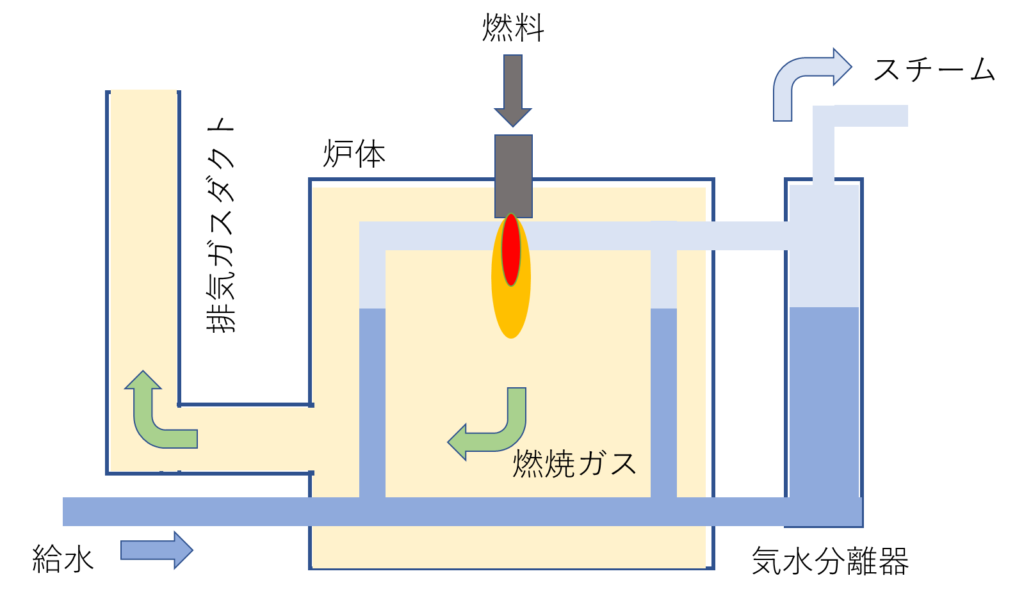

下の図は、小型ボイラーとしてよく使われる貫流式といわれるボイラーの構造を模式的に示したものだ。

燃料は炉体上部に下向きに設置されているバーナーに吹込まれて、炉体内で燃焼する。燃料の燃焼にしょって生じた燃焼ガスは左に示した排気ガスダクトから出ていく。一方、給水は炉体内で燃焼されるガスの炎を取り囲むように設置されたパイプの中に送り込まれる。

給水はこのパイプの中で加熱されて沸騰して、スチームになる。このスチームの中には液体の水の粒が混ざっているから、気水分離器で分離して、乾いたスチームとなってボイラーから出ていく。と、こんな具合だ。

ボイラーの炉内温度は燃料の燃焼によって1000℃程度の高温になっている。この熱が給水に伝えられて沸騰してスチームとなるわけであるが、一方、熱を伝えた燃焼ガスは温度が低下して排気ガスとなって炉から出ていく。しかし、排気ガスは温度が低下したといっても、この時点で数百℃もあるから、このまま外に出してしまってはもったいない。

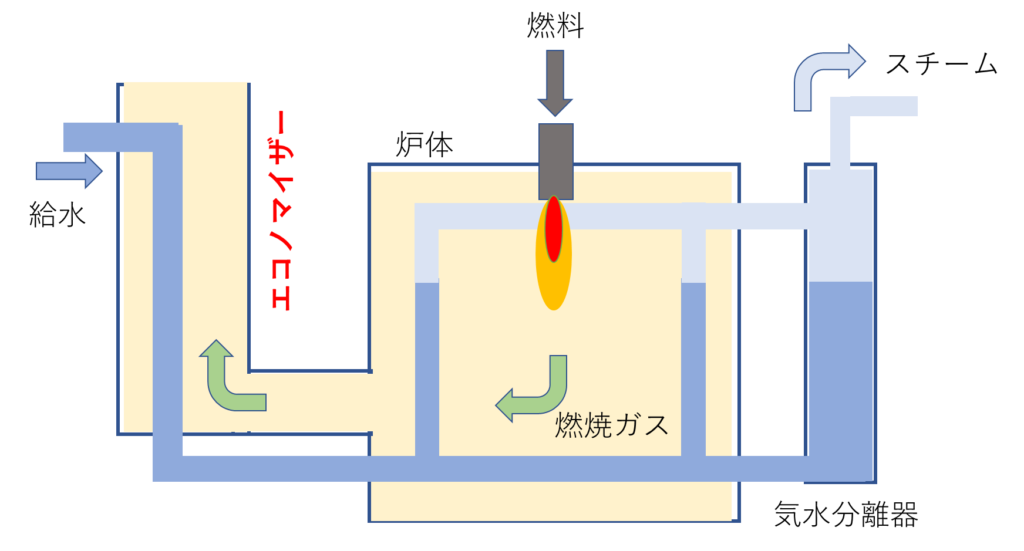

実際のボイラーにはエコノマイザーという設備が取り付けられていることが多い。エコノマイザー、日本語では節炭器と訳されている。つまり、石炭を節約する器具という意味である。昔はボイラー燃料として石炭が使われていたときの名残であろう。

このエコノマイザー。簡単に言えば熱交換器である。高温の排気ガスと給水を熱交換させて、予熱するのに使われている。スチームの元となる給水は外気温度、つまり20℃程度の温度で供給されるから、とりあえず100℃まで温度を上げないと沸騰しない。この給水の温度を沸点近くまで上げるのに、エコノマイザーを使うのだ。

一方、排気ガスの方は給水に熱を与えた分だけ温度が下がることになるが、通常、排気ガスの温度は100℃以下にならないように、つまり100℃以下になるまでガンガン給水に熱を与え続けないないように設計されている。

では、排気ガスが100℃以下になるまで、給水に熱を与え続けたらどうなるだろうか。この場合、排気ガス中の水蒸気が液体に戻り、その潜熱も使われることになる。その結果、熱効率は100%を超えることになる。なぜなら熱効率の計算に使う低位発熱量は排気ガス中の水蒸気の潜熱まで使うことを想定していないからである。

なぜ、それを今までやらなかったのか

では、なぜ今まで潜熱を使わずに、排気ガスを捨てていたのだろうか。それはふたつ理由がある。ひとつはエコノマイザーのサイズである。潜熱まで利用しようとするなら、たくさん熱を交換しなければならないので、当然、エコノマイザーは大型になり、それだけ設備コストがかかる。

もう一つの理由は、燃料に含まれている硫黄分である。燃料に含まれる硫黄分は燃えると硫黄酸化物になり、これが液体の水に溶けると硫酸になる。潜熱を利用しようと、温度を下げると排ガス中の水蒸気が液体に変わるので、そこに硫黄酸化物が溶け込んで硫酸になる。

硫酸は非常に腐食性の強い物質であるから、エコノマイザーを腐食してぼろぼろにしてしまう。だから、基本的には排ガス温度は100℃以下(正確には露点以下)には下げないというのが、常識だった。ボイラーの熱効率の計算に高位発熱量ではなく低位発熱量を使うのはそういう理由なのだ。

しかし、省エネルギーをどうしても進めたいのなら、やはり排気ガスの温度をできるだけ利用したい。だから排気ガス温度が100℃以下になるまで、ガンガン熱交換してみようということになる。

そのためには、エコノマイザーを大きくするか、給水の流速を下げてやる。また、硫酸腐食については、腐食しにくい材質を使うとともに、硫黄分をできるだけ含まない燃料を使う。ということによって、問題をクリアすることができる。

こうやって、省エネを追究することによって、あくまでも低位発熱量を使った計算ではあるが、熱効率はは遂に100%を超えてしまうことになったのである。ただし、給水量を制限することと、硫黄分を含まない燃料を使うことが条件となっている。

省エネは油田開発に匹敵する

このような運転上の制限があるけれど、やはり熱効率が100%を超えるというのは驚きである。恐らく、世界的にみても熱効率が100%を超えるボイラーは日本以外にはないのではないだろうか。

日本は人口は多いけれど石油や天然ガスなどの資源は乏しい国で、輸入に頼らざるを得ない。だからこそ、日本は省エネに努めてきて、世界で最もエネルギー効率の高い国といっていいだろう。

省エネは、省エネした分だけエネルギー資源の輸入量を減らすことができるから、油田やガス田の開発に匹敵する。いや油田、ガス田開発に比べてCO2や有害廃棄物を排出しないし、製品の生産コストも引き下げることができるから、油田開発よりもっといい。省エネは正に日本が世界に誇るべき技術であろう。

2022年8月7日