先日、三菱商事が米国の新興企業とともに商品化した二酸化炭素(CO2)を原料とするプラスチックを自動車部品として独フォルクスワーゲン(VW)に供給したと報じられた。

この話を聞いて驚かれた方もおられるだろう。CO2は地球温暖化の元凶となる厄介者である。この厄介者から私たちの生活になくてはならないプラスチックが作られる。こんなことが可能なのかと。

もし、可能だとすると、なぜ今まで誰も気づかなかったのか。こんな疑問を持つ人もいるかもしれない。しかし、実はCO2からプラスチックが作れることは昔から分かっていたことだ。

プラスチックは炭素と水素からできているから、炭素と水素さえどこからか持ってくれば作ることができる。ちょうどレゴブロックを組み立てるように、炭素と水素を組み立てていけば、いろいろな種類のプラスチックを作り出すことができる。

現在は石油からプラスチックが作られていることは多くの人が知っているだろう。石油も炭素と水素からできている。だから石油に含まれる炭素と水素の組み合わせを変えてプラスチックが作られている。しかし、石油でなくても炭素と水素があればプラスチックを作ることは可能だ。

ただ、石油は大量に安定的に得られるし、値段も比較的安い。だからプラスチックの原料として使われているわけだが、プラスチックは石油でなければ作れないというものではない。炭素と水素を含むものは原則的に何でも原料とすることができる。

今回の三菱商事がCO2を原料にして作られたプラスチックをVWに供給した話であるが、これはCO2を炭素(C)源として使ったという話である。では水素はどこから持ってきたかというと、水を電気分解して作っている。

ご存じのとおり水はH2Oつまり水素(H)と酸素(O)の化合物だから、電気分解という方法によって水素を取り出すことができる。一方CO2は空気に含まれているから、今回のプラスチックは空気と水から作られたプラスチックということができる。

水と空気からプラスチックを作る?それが本当なら、ではなぜ今までだれもこれをやろうとしなったのか。それはこれをやるためには大きなエネルギーが必要だからだ。CO2も水(H2O)もどちらも酸素(O)が含まれていることに注目してほしい。この酸素と炭素(C)あるいは酸素と水素(H)のつながりはとても強力で、一旦、酸素がくっついてしまうとなかなか引きはがせない。

だから、 CO2から、あるいはH2Oから酸素を取り除くには大きなエネルギーが必要となる。そうやって酸素を引き離したあとの炭素と水素がプラスチックの原料となる。

つまり、 CO2からプラスチックを作り出すことは可能だが、それには多大のエネルギーが必要ということになる。その消費するエネルギーをどうするか。石油のような化石燃料を燃やしてそのエネルギーを賄うのなら、かえってCO2は増えてしまうことになる。そんなことをするくらいなら、プラスチックは石油から直接作ればいいのだ。

では、今回のCO2からプラスチックを作るという話は、その問題をどうやって解決しているのか。それは、太陽光発電や風力発電のようなCO2を排出しない電力が活用できるようになったというのが大きいだろう。しかもこのような再生可能電力は、最近どんどん安価になっているのだ。

三菱商事が組んだ米国の新興企業はインフィニウムという企業だ。この企業は米国テキサス州にプラントを持つ。三菱商事だけでなく、JOGMECや三菱重工、三井物産も出資している注目の会社なのだ。

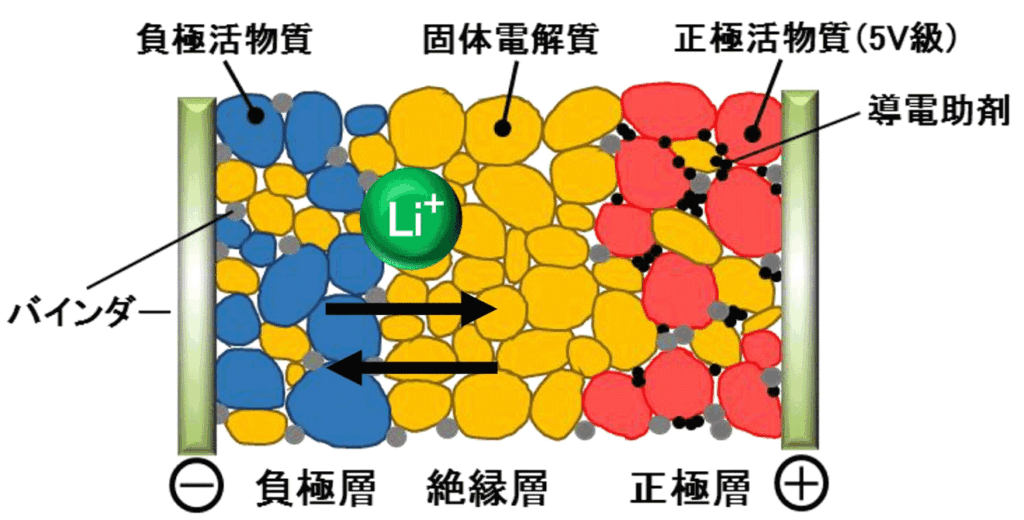

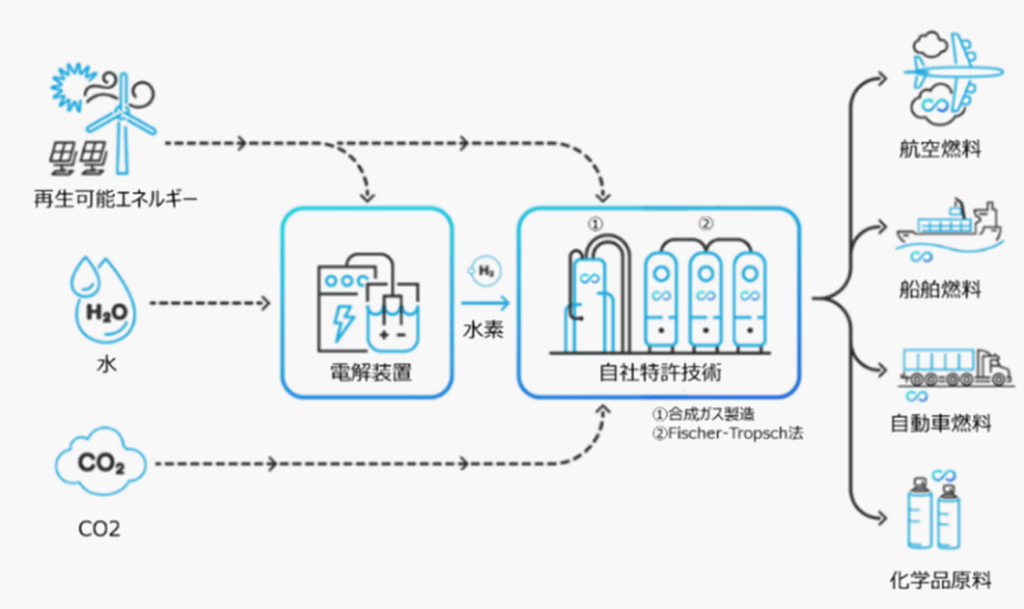

インフィニウム社の製造プロセス(三菱商事のニュースリリースより)

この図は、インフォニウムがCO2を使って様々な製品を作り出す過程を示している。インフィニウム社ではまず、CO2に含まれる酸素2個のうち、1個をはぎ取って一酸化炭素COにする。また、再生可能電力を使って水を水素と酸素に分ける。そのあと、一酸化炭素と水素と混合してフィッシャー・トロプシュ(FT)反応によって炭素と水素を結合させる。

これによって、石油と同じようなものができてくるから、あとは石油精製と同じ方法でガソリンや軽油やジェット燃料などを作ることができる。プラスチックも石油から作るのと同じ方法で作ればいい。こういう仕組みでCO2からプラスチックが作られる。

ただし、このプロセスでも大きなエネルギーが必要なことは同じである。結局、これはコストとなって製品価格を上昇させることになる。

多少価格が高くても環境のためなら良しとして、このプラスチックを使ってくれるユーザーがどれくらいあるのだろか。また、CO2を原料としたプラスチックにはバイオプラスチックという競争相手がある。空気と水からプラスチックを作るというと、正に理想的な技術のようだが、まだこれから越えなければならない壁がある。

2026年1月24日