アンモニア発電を巡るマスコミ報道

アンモニアは燃やしても二酸化炭素が発生しない。それなら、アンモニアを火力発電所の燃料の一部として活用しよう。そんなアイデアを実現するために、国と民間がアンモニアの安定的な確保に向けて協力していくことになった。28日、そんな記事がNHKや新聞で一斉に報道されました。

経済産業省が旗振り役となって、燃料アンモニア導入官民協議会が立ち上がり、今後「二酸化炭素を発生しない」アンモニアを燃料として使用することにより温室効果ガスの発生を抑えようという取り組みを紹介したものです。※

この報道の内容は、

- アンモニアは燃える性質を持ちながら二酸化炭素が発生しない

- 石炭と混ぜて火力発電所の燃料にすれば、二酸化炭素の排出量は少なくなる

- 国内でのアンモニア生産は少ないため、海外の生産地からの安定的な確保が課題

- 今後、官民で燃料アンモニアの導入に向けて検討をしていく

というものです。

この報道を読んだ人の多くは、アンモニアは二酸化炭素を出さないので、温室効果ガスの削減になる。そんなうまい手があったのか。今後、どんどん進めるべきだ と思われたのではないでしょうか。

※2021年度から2024年度にかけて、NEDOの委託・助成事業として、電源開発、中外炉工業、電力中央研究所、産業技術総合研究所、大阪大学、JERA、IHIが火力発電所でのアンモニア混焼の研究・実証試験を行っている。

どこが問題なのか

でも違います。アンモニア発電は下手すると、かえって温室効果ガスの排出量を増やしてしまいますよ。というのが、今回の記事の趣旨です。

それはなぜか。アンモニアは確かに燃えるときには二酸化炭素を排出しませんが、アンモニアは「製造過程で大量の二酸化炭素を排出するから」ということです。

つまり、アンモニアを使うときだけではなく、その製造時に発生する二酸化炭素も考慮しなければならないのですが、マスコミではなぜか、それがまったく報道されてないのです。

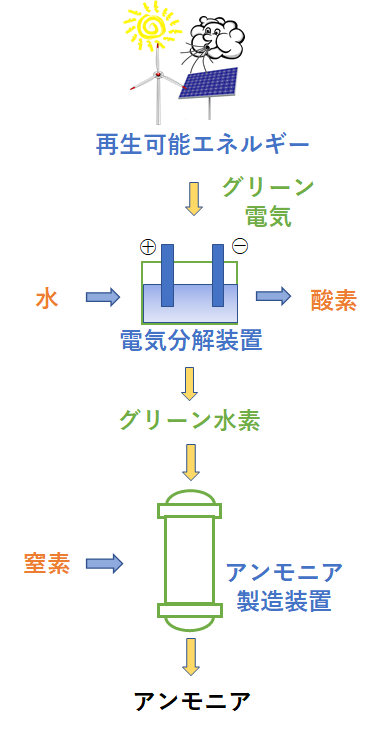

二酸化炭素を出さないアンモニアの製造方法もあります(グリーンアンモニアと言います)。ですから、このようなアンモニアを使えば確かに温室効果ガスの削減につながりますが、今のところ世界中どこを探してもグリーンアンモニアを作っている工場はありません。

これから再生可能エネルギーを使ったアンモニアを作るにしても、まだぜんぜんその目途も立っていないのです。大規模な投資も必要になりますし、時間もかかります。費用をどうするのかの問題もあります。

しかし、今回のマスコミ報道を見る限り、どの報道もそのことがすっぽりと抜けていて、どんなアンモニアでも燃やせば二酸化炭素の削減になるかのように書かれているのです。

アンモニアはどうやって作るか

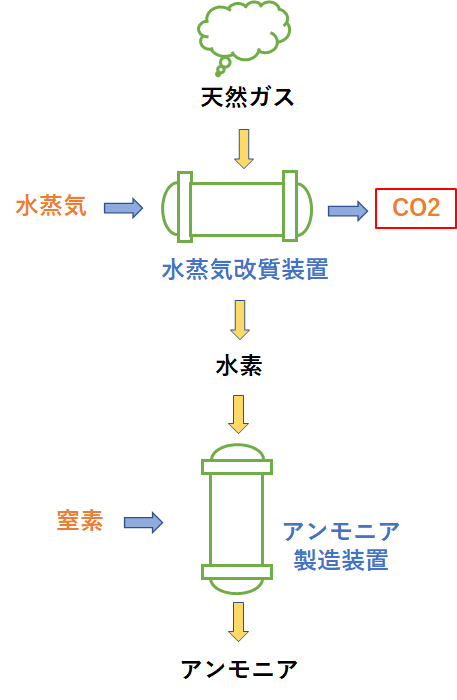

では、アンモニアはどのようにして作られるのでしょうか。

アンモニアは主に化学肥料の原料として世界中で大量に製造されているなじみの深い化学物質です。アンモニア(NH3)は窒素(N)と水素(H)からできていますから窒素と水素を結合させてやればいいのですが、ただ単に窒素と水素を混ぜただけでは、もちろんアンモニアにはなりません。

窒素と水素の混合物に鉄触媒を加えて高温、高圧(500~1,000℃、20~35MPa)にすることによって、アンモニアを合成することができます。

この方法は約100年前にドイツのハーバーとボッシュ(どちらもノーベル賞受賞)によって発明され、それから基本的にはほとんど変わらない方法でアンモニアが作られてきました。

アンモニアの一方の原料となる窒素は空気から取り出すことができますが、空気の約80%は窒素ですから、ほとんど無尽蔵です。

一方、水素の方ですが、これは世界中のアンモニア工場では天然ガス又は石炭(天然ガスが65%、石炭が35%)から水素が作られています。実はこのとき、大量の二酸化炭素が発生するのです。

天然ガス(主成分メタンCH4)から水素(H2)を作る反応(水蒸気改質法)は以下のように示されます。

CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2

この水素と窒素を反応させてアンモニア(NH3)を作ります(ハーバーボッシュ法)。

N2 + 3H2 → 2NH3

この化学式から、アンモニア1分子をつくると二酸化炭素が0.375分子できることになります。重量に換算するとアンモニア1トン作ると0.97トンの二酸化炭素が発生します。

また、アンモニア製造時の二酸化炭素の発生要因はこれだけではありません。天然ガスから水素を作る反応は吸熱反応と言って、反応が進むにつれて温度が下がって行く反応です。温度が下がると反応が続かなくなるので、常に熱を与え続けなければなりません。

そのため、アンモニア工場では天然ガスを大量に燃やして加熱していますが、天然ガスを燃やせば当然ながら二酸化炭素が発生します。

また、アンモニアのもう一方の原料である窒素ですが、これは空気を―196℃まで冷却して、液体窒素として空気中から取り出します(深冷分離法)。この方法では、冷却のために大きな電力を消費しますが、この電力が火力発電所から供給されるのなら発電所で二酸化炭素を発生することになります。

アンモニア1トンを作るために必要なエネルギーは約26GJ※。このエネルギーを天然ガス(メタン=50.0GJ/t)から得ようとすると、約0.5トンのメタンを燃やさなければならず、これによって1.38トンの二酸化炭素が発生します。

※細野恭生「CO2フリー水素からのアンモニア合成プロセスの構築」SIPエネルギーキャリア最終報告書(2017)

アンモニア原料の水素を製造するときの化学反応で発生する二酸化炭素が0.97トン。アンモニア製造に必要なエネルギーを供給するために発生する二酸化炭素が1.38トンですから、合計2.35トンの二酸化炭素がアンモニア1トンを製造するときに発生することになります。

こうやって製造されたアンモニアを燃やした時に得られる熱量は意外に小さく、18.6GJ/tしかありません。一方、天然ガスの発熱量は50GJ/tもありますから、アンモニア1トンを燃やしたときと同じ熱量を天然ガスから得ようとすると0.37トンで済むことになります。

そして、0.37トンの天然ガスの燃焼によって発生する二酸化炭素は1.02トンにしかなりません。

つまり、天然ガスを原料にしてアンモニアを作ってそれを燃料として発電すると、燃焼時には確かに二酸化炭素が発生しませんが、アンモニアを製造するときにアンモニア1トンあたり2.35トンの二酸化炭素が発生することになります。

そのアンモニア1トンと同じエネルギーを天然ガスを燃焼させて得ようとすると、1.02トンしか二酸化炭素は発生しません。つまり、天然ガスをそのまま燃やして発電した時に比べて、アンモニア発電は2.3倍の二酸化炭素が発生することになるのです。

これではかえって二酸化炭素の排出量を増やしてしまうことになります。

窒素酸化物の問題

さらに、ここではあまり詳しくは述べませんが、アンモニアをそのまま燃やすと、アンモニア中の窒素が窒素酸化物という物質に変わります。

窒素酸化物はいろいろな種類があり、それが混ざって排出されますが、そのうち一酸化二窒素は二酸化炭素の300倍もの温室効果を持ちます。同じく窒素酸化物の二酸化窒素は猛烈な毒性があります。

マスコミはアンモニアは燃やしても二酸化炭素が出ないという利点ばかりを強調していますが、もっと恐ろしいものが排出される可能性があるのです。

二酸化炭素を排出しないアンモニア製造方法

二酸化炭素を排出しないアンモニアの製造方法もあります。二酸化炭素の発生原因は主にアンモニアの原料となる水素製造時に発生するわけですから、このとき原料として天然ガスや石炭を使わず、水を電気分解して製造すればいいのです。( グリーン水素でなければ意味がない―環境省の水素ステーションは地球に優しくなかった )

ただし、ここで使う電気は太陽光や風力など再生可能電力によって作られたものでなければなりません。このような再生可能電力を使って二酸化炭素を出さないで作られたアンモニアをグリーンアンモニアと言います。

あるいは、天然ガスや石炭を使ってもいいですが、発生した二酸化炭素を回収して地中に埋めるなどして大気中に出ないようにすると言う方法もあります。このような方法で作られたアンモニアをブルーアンモニアといいます。

このような製造工程で二酸化炭素を出さないアンモニアは、実は先に紹介した「燃料アンモニア導入官民協議会」の資料でもその必要性が示されており、グリーンあるいはブルーアンモニアの調達先についても議論されているのです。

ところが、マスコミ報道では、この部分がすっぽりと抜け落ちていて、まるでアンモニアならなんでもいい。日本で作られているアンモニアが不足しているのなら海外から調達すればいいという論調なのです。

中には、わざわざアンモニアは天然ガスから作ると記載しているマスコミもありますが、その場合は二酸化炭素を回収して地中に埋めるなどの対策が必要になります。ところが報道では、その部分が無視されているのです。

いくらアンモニア燃焼時に二酸化炭素を出さないと言っても、製造過程で大量の二酸化炭素を出すなら意味がありません。アンモニア発電によって二酸化炭素を排出しないようにするためには、グリーンかブルーのアンモニアを使うことが必須なのです。

アンモニアはエネルギーキャリアーに過ぎない

しかしながら、現在グリーンあるいはブルーアンモニアを製造している工場は世界中どこにもありません。これからこのような二酸化炭素を出さないアンモニア製造工場を作るとして、時間も資金もかかります。単に既存のアンモニア工場からアンモニアを買ってくればいいという話ではないのです。

また、根本的な問題として、再生可能電力をどうやって調達するかと言う問題もあります。結局、アンモニア発電と言っても、再生可能電気を使って水素を作り、その水素を使ってアンモニアを作り、そのアンモニアを発電所に運んで燃やして再び電気に変えているわけで、アンモニアは再生可能電気の運び屋(キャリア―)に過ぎないと言うことなのです。

であれば、再生可能電力をそのまま送電線で送ればいいし、あるいはアンモニアにせずに水素のまま運んで燃料電池で発電すればいい。 (水素は海水からとりだせば無尽蔵のエネルギー源になる? 参照)有機ハイドライドという方法もある。

どの方法が最もいいのか検討する必要がありますが、アンモニアはエネルギー転換のステップが多くなり、その都度エネルギーのロスが増えていくので、その分不利です。

さらに燃やしたときに得られる熱量が小さく、有害な窒素酸化物が発生する可能性があることを考えると、アンモニアの直接燃焼はちょっと筋の悪い技術のように思えますが如何でしょうか。

なお、触媒によってアンモニアを分解して水素を取り出して燃料電池や水素タービンで発電するという方法もあります。この方法なら窒素酸化物を出しません。ただし、水素を直接輸送する場合や有機ハイドライドと比べてどちらがいいかの検討が必要となります。

2020年10月29日

【関連記事】

ブログ記事「アンモニア発電…マスコミが報道しない問題点」へのご批判について

日本は温室効果ガス排出ゼロを2050年よりもっと早く達成する

永久機関は本当に不可能なのか

カーボンリサイクルのウソ…CCUでCO2を削減することはできない

2050年に温室効果ガス排出実質ゼロ…あなたが次に買う未来の自動車はこうなる

グリーン水素でなければ意味がない―環境省の水素ステーションは地球に優しくなかった

水素は海水からとりだせば無尽蔵のエネルギー源になる?

水や空気で走る車がすでに実用化されている?

情報リテラシーの必要性を強く感じました。電気自動車の電気は何から造っているのか、化石燃料に大きく依存しているとしか考えられず、常々、おかしいと思い続けていました。大変参考になる説明、ありがとうございました。

記事を読んでいただいてありがとうございます。アンモニアを燃やしてもCO2は出ませんが、その製造過程まで考えてCO2が出ないかどうかが重要です。ですからCO2が出ない作り方をしたアンモニアなら意味があります。

電気自動車もおっしゃるように化石燃料から作った電気では意味がありませんが、将来、再生可能電力になれば意味がある。そこまで考えましょうと。おっしゃる通り情報リテラシーが大切だと思います。

この記事がFacebookでシェアされているのを見て、残念でしたのでコメントします。

アンモニア発電の目的はCO2排出削減です。ですから、アンモニア製造過程でCO2排出増となることを良しとしないことは当然です。そもそも発電用アンモニアを製造するのに化石燃料を燃やしてCO2を発生させるくらいなら、その化石燃料で直接発電した方が効率良いので、全くのナンセンスです。

マスコミ報道で触れられていないのは当然だからではないでしょうか。

この記事でも触れられているグリーン/ブルー水素が将来実用化されるときに間に合うようにアンモニア発電の技術を完成させることが目的です。

ですから、アンモニア発電が実はCO2排出増につながるという間違った認識を与えるような記事はやめた方が良いと思います。

KKさん。コメントありがとうございます。

「発電用アンモニアを製造するのに化石燃料を燃やしてCO2を発生させるくらいなら、その化石燃料で直接発電した方が効率良いので、全くのナンセンスです。」

そのとおりです。ナンセンスです。正に私が言いたいのはそのことです。「グリーン/ブルー水素が将来実用化されるときに間に合うようにアンモニア発電の技術を完成させる」ということもそのとおりだと思います。

ただし、CO2を出さないアンモニア発電を行うためには、再生可能エネルギーを使った特別なアンモニア(グリーンアンモニア)でなければいけません。ところがマスコミ報道はそのことを触れずに、アンモニアは大量生産されるお馴染みの物質だとか、天然ガスから作られるとか報道しているのです。(言うまでもありませんが天然ガスから作られたお馴染みのアンモニアを使えば却ってCO2が増加します)KKさんのように知識のある方なら間違えないと思いますが、私のブログは専門家ではなく、一般の方でエネルギーや環境やビジネスに関心のある方を対象としてます。マスコミの言っていることをそのまま信じないでください。間違えないでください。というのがこの記事の趣旨です。

COP26の席上でも岸田総理がアンモニアを持ち出しましたが、気候行動ネットワーク(CAN)は、岸田総理が「アンモニアや水素をゼロエミッション火力だと妄信している」と非難して化石賞を贈りました。アンモニアの作り方をどうするのか全然考慮されてないじゃないか。というメッセージだと思います。

「アンモニア発電が実はCO2排出増につながるという間違った認識を与える」と受け取られたのなら、申し訳ありません。しかし、今のところグリーンアンモニアをいつ、だれが、どこで作るのかは具体案がありません。現在のアンモニアの作り方でそのままアンモニア燃焼に進んだらCO2の排出増につながります。KKさんがおっしゃるナンセンスがそのまま実施されるという恐ろしいことを私は危惧しています。

ご批判、ご意見ありましたらいつでも歓迎です。よろしくお願いします。

本当にグリーン、ブルーアンモニアが実験的ではなく持続的に作られるのか疑問です。

水素も同じ話が言えると思います。見せかけのグリーンロンダリングが横行しすぎです。

Sさん。コメントありがとうございます。私も同意見です。KKさんがおっしゃるように、グリーン、ブルーアンモニアを使うことは当然のことだというご意見ももっともですが、その当然のことが、まだぜんぜん見えていないのに、イメージだけが先行しているような気がします。

グリーンやブルー、グレイ等、水素と同様にアンモニアにも色があり、その製造方法次第では温暖化を加速してしまう、という点が数字を用いてわかりやすく説明されていて、その内容と考え方に大変共感いたしました。クルマでは”Well to Wheel efficiency”が重要視されていますが、水素やアンモニアに関する報道では、その視点が抜けていると感じております。

1点お願いですが、アンモニアの製造に必要なエネルギーとして「アンモニア1トンを作るために必要なエネルギーは約26GJ」と記載されていますが、その算出方法を教えていただけないでしょうか。アンモニア自身は、最近ハーバーボッシュ法に代わる新しい製造法が研究されているようですが、どのくらいの効果が見込めるのか、という点についても知りたいと考えております。

Toshi. Iさん 興味を持って読んでいただいてありがとうございます。

私は決してアンモニアを否定しているわけではありません。しかし、記事にも書いているとおり、液体水素や有機ハイドライドなどと同じ、いわゆる水素キャリアーであり、おっしゃる通りW to Wで考えなければならないということです。マスコミでは燃やしてもCO2が出ないことばかりが強調されているのでこの記事を書かせてもらいました。

さて、アンモニアを作るために必要なエネルギーですが、以下の文献値を使わせてもらいました。(記事にも追記しておきます)

https://www.jst.go.jp/sip/dl/k04/end/team3-25.pdf

の4ページの表です。

>「アンモニア発電が実はCO2排出増につながるという間違った認識を与える」と受け取られたのなら、申し訳ありません。

いやいや、間違った認識を与えるために一方を報道しない新聞のやり方そのものじゃありませんか。

>ブルーアンモニアを製造している工場は世界中どこにもありません。

とかね。

今アンモニア原料になるグリーン水素を作るプラントの開発、触媒の開発などいろんなプロジェクトが世界中で進んでいることに触れようともしない(takarabeさんが知らないとは思えないですが)。

アンモニア発電を否定的に書くよりはにEV EVと騒がせておきながら(日本の自動車産業にフェイントかけながら)グリーン水素に日本より遥かに巨額の研究開発投資しているEU、LNGのように扱える液化アンモニアにして世界のG水素供給基地になろうとしているオーストラリアの動向などを紹介することで、G水素の開発投資にまだまだ腰の入れ方の少ない日本政府の尻を叩く方向に持っていくほうがよほど一般の人にも啓蒙となると思いますよ。

化石賞では日本の火力発電にアンモニア混焼を導入したらそれだけで現在の世界中のアンモニア生産量を超えると言って揶揄したそうですが、当たり前です。今のアンモにはほとんどが肥料の原料ですからね。エネルギーとして消費される石油石炭LNGと比べれば微々たるものですから。日本人に技術的な主導権を取られたくない西洋人の底意地の悪さを感じます。

自工会の豊田会長が自動車業界のみに単にEVシフトさせたって500万人の自動車産業の雇用は守れないと発言したのをトヨタの社長が泣き言を言ったととらえた一般の人も多かったようですが、この辺もグリーン水素に向かってる世界動向の情報が少ないからだと思います。

ひょっとしてtakarabeさんも日本人が希望を持つことが気に入らない側の人ですか?

PoPeyeさん。貴重なご意見ありがとうございます。

回答が長くなりましたので、別の記事に書かせてもらいました。以下をご覧ください。

https://takagichi.com/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%a2%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%81%8c%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%97/

ゴミからアンモニアができます

各市町村でやれば高圧線も不要となります

マツナガマサノブさん

記事を読んでいただきありがとうございます。

ゴミからアンモニアを作って発電に使う。ゴミを使えば究極のエコですね。素晴らしい。

ただ、アンモニアは生ごみのなかのタンパク質部分からできますから、臭いが強烈な割にはあまり大量には作れないでしょう。それより炭水化物からできるメタンガスの方がたくさん取れると思います。いやいや、それよりゴミをそのまま燃やして発電する方がいいのでは?ゴミ発電は既に実用化されていますが。

以前、うんこからジェット燃料を作るアイデアを記事にしました。(うんこでジェット機が空を飛ぶ―廃棄物からバイオジェット)ご興味ありましたら、読んでみて下さい。