カリフォルニア州で再生可能電力シェアほぼ100%を達成

今年(2022年)4月、わずかな時間ではあるが、アメリカのカリフォルニア州で消費される電力のほぼ100%が再生可能電力で賄われたというニュースが飛び込んできた。(例えばhttps://www.abc10.com/article/weather/california-renewable-energy/103-98fa3c6b-7763-4e35-b4f0-6162c0c0774a)

カリフォリニアは確かに環境意識の高い州で、再生可能エネルギーに力を入れているが、ここまで進んでいたのかと驚かされる。

日本では全発電量に占める再生可能電力のシェアは2020年で約20%に過ぎない。そのシェアは大分増えてきてはいるが、100%には程遠い。日本では太陽光パネルを設置する平地が少ないとか、風力発電に向いた土地が少ないとか、いろいろな理由が挙げられている。

しかしそれだけではない。電力供給が不安定になるという理由で、再生可能電力の割合がある程度以上になると、系統に接続しない。いわゆる出力制御が日本では行われる。つまり発電量が増えると再生可能電力様お断りという制度である。これも再生可能電力増加の妨げとなっている。

今回、カリフォルニアでは再生可能電力のシェアがほぼ100%に達したわけであるが、このためには、再生可能電力の設備能力が十分あることはもちろんであるが、日本のような出力制御を行えば、当然100%シェアを達成することはできないはずである。カリフォルニアでは、この問題をどのようにクリアしているのだろうか。検証してみたい。

当日の経緯

カリフォルニア州で再生可能電力の割合がほぼ100%に達したのは、2022年4月30日の14時50分。わずか2分間程度の時間であるが、州の電力需要のほぼ100%、正確に言えば99.87%が再生可能電力で賄われたという。たったの2分間といっても、その前後のかなりの長時間にわたって再生可能電力のシェアは90%を超える高率であった。

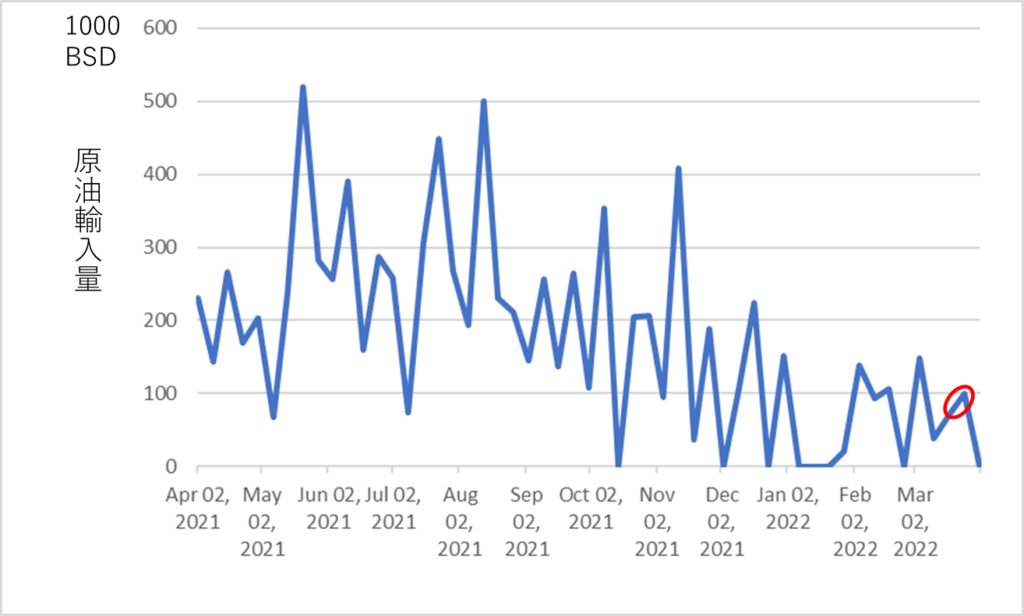

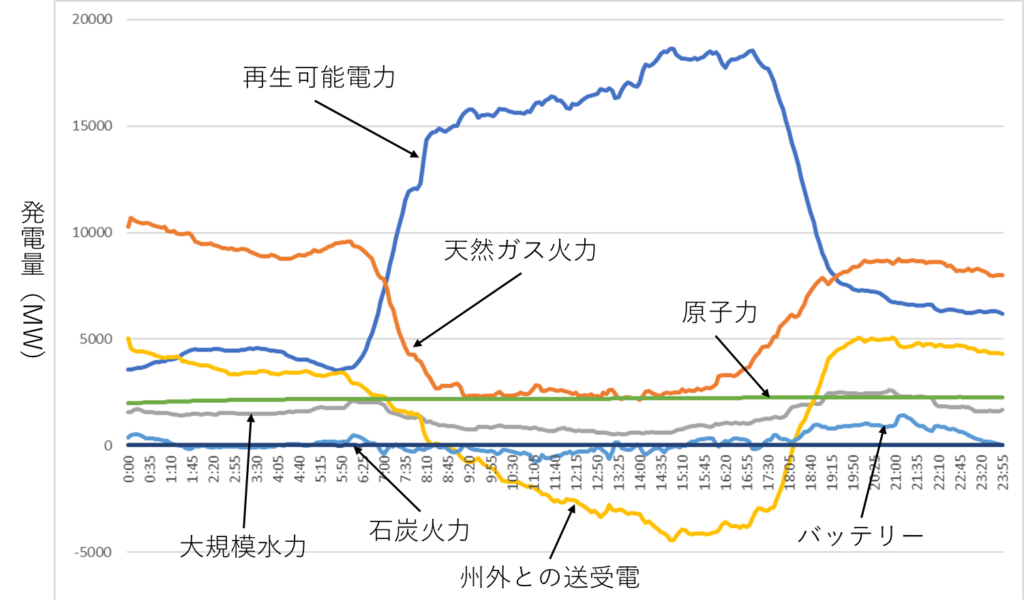

下の図は、当日のカリフォルニア州の電力供給源の推移である。少し細かく見ていきたい。

午前0時から6時ころまでは夜間であり、太陽光がないため、再生可能電力はそれほど多くはない。風力と水力が中心であろう。足りない電力は主に天然ガス火力発電と原子力、それに近隣の他州からの受電で賄われる。

午前6時頃、太陽が昇るとともに、太陽光発電が電力を産み出し始める。時間の経過とともに、太陽光発電量がどんどん増えていき、これに伴って天然ガス火力発電と電力輸入量がどんどん減って行く。

やがて、天然ガス火力発電は2,300MW程度で下げ止まる。おそらく、これが天然ガス火力発電の最下限値で、これより発電量を下げることができないのだろう。この電力量はカリフォルニア州内の原子力発電量とほぼ同じある。

しかし、そのあとも太陽光発電量はさらに上昇して行くため、他州からの受電量が減らされていく。そして、8時30分頃から逆に電力を他州へ送電するようになる。

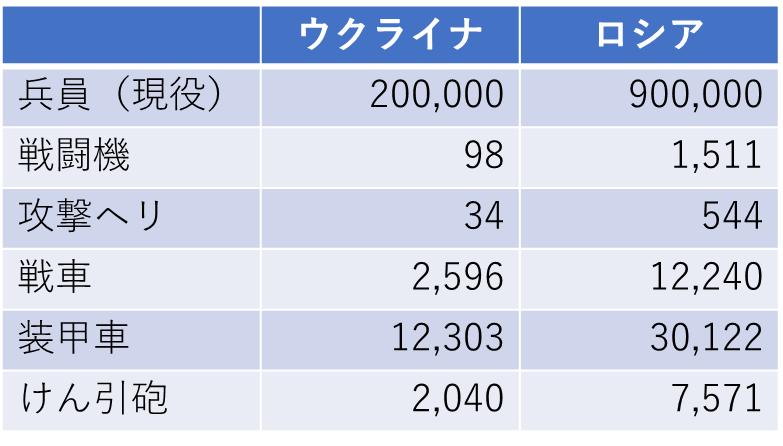

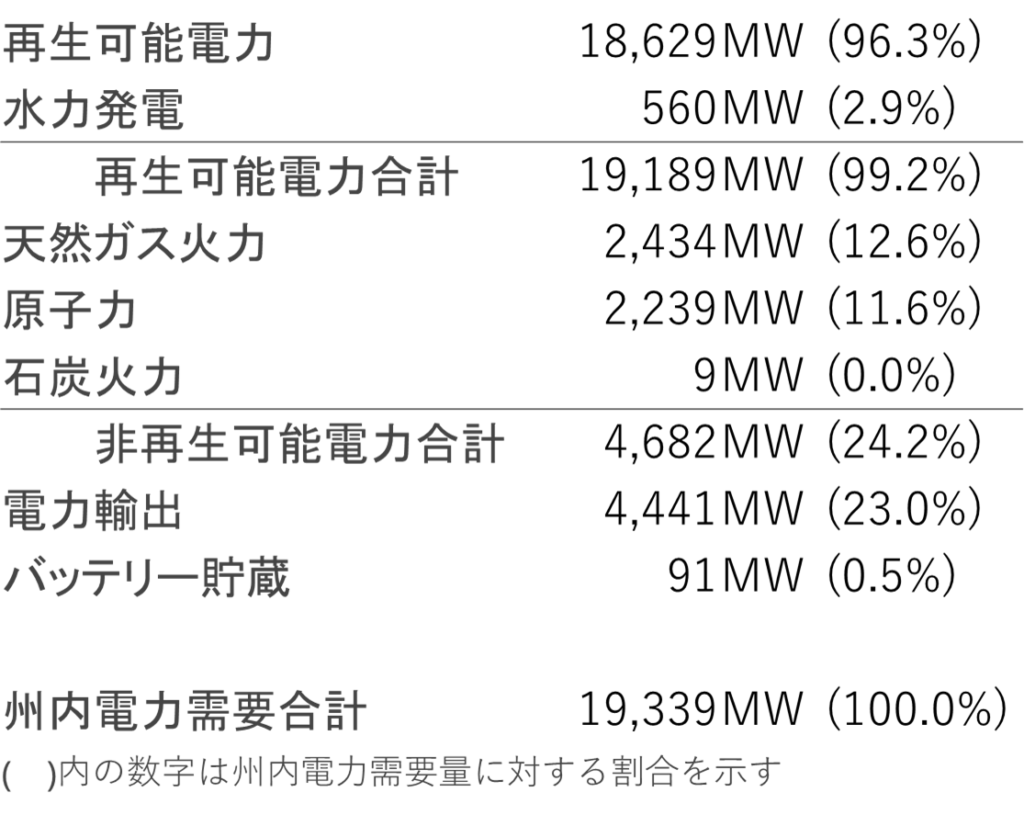

そして、14時50分。ついに再生可能電力量がカリフォルニア州の電力需要量と同じ、つまり再生可能電力のシェアがほぼ100%となる。このときの各発電源の発電量は次のとおりであった。

カリフォルニア州内の電力需要は、総発電量から州外への送電量とバッテリー貯蔵量を除いた電力量、すなわち19,369MWに等しいと考えられる。一方、このとき発電された再生可能電力量が19,219MWであるから、ほぼ同じ。再生可能電力のシェアは99.2%となる。

計算に用いたデータは5分毎に更新されるから、おそらく、次のデータ更新までの5分間の内の2分間で再生可能電力シェア99.87%を達成したのだろう。

その後、この状態はしばらく続き、太陽が西に傾く17時30分頃から太陽光発電量は急速に低下しはじめる。それを補うために、天然ガス発電量が増え始め、さらに他州からの受電量が増えていく。その後、19時半ころから、各電源の発電量はほぼ一定となる。

当日は、以上のような一日で推移した模様である。

ここで気を付けることは、再生可能電力のシェアがほぼ100%になったとはいえ、火力発電や原子力がゼロになったわけではないということである。この非再生可能電力量はどうなったかというと、その電力量とほぼ同じ量が他州へ送電、あるいはバッテリーへの蓄電に使われたのである。

といっても、カリフォルニア州が必要とする総電力量とほぼ等しい量の電力が、再生可能電力として発電され、送電線に送りこまれたことは事実である。

カリフォルニアで再生可能電力シェアほぼ100%はなぜ達成されたのか

なぜ、カリフォルニア州が必要とする電力のほぼ100%の再生可能電力を供給することができたのか。基本的には以下の条件がそろっていたのだろう。

電力需要が少なかった

もともとカリフォルニア州は気候の良い場所である。夏は涼しく、冬は暖かい。特に4月や5月は冷房も暖房も必要ないので、消費電力量は少ない。

再生可能発電量が多い

当日、電力需要が少なかったとはいえ、その需要に相当するだけの再生可能発電能力を持っていなければ100%シェアは達成できない。カリフォルニア州には、現在15,000MWの太陽光発電と8,000MWの風力発電の能力がある。このほかに、地熱、小規模水力発電、バイオ燃料発電設備など、様々な再生可能発電設備がある。

州外との送受電が可能

日本のように周りを海に囲まれているわけではないので、州境を越えて、容易に電力の受電、送電が可能であり、これによって電力の過不足の調整をすることができる。

なぜ出力制御を回避できたのか

当たり前のことだが、太陽光は日が照っているときだけ、風力は風が吹いているときだけしか発電することができない。そのため、これらの再生可能電力発生量が少ないときには、何らかの手段で不足分を補わなければならない。逆に多すぎると系統への流入を制限しなければならない。これが出力制御である。

一般に、発電量の調整は火力発電で行っている。再生可能電力が少ないときは火力発電を増やし、逆のときは火力発電を減らす。しかし、火力発電も最低のリミットがあるから、完全にゼロとすることはできない。また、原子力発電は出力の調整が効かないやっかいな電源である。

したがって、火力発電の最低発電分と原子力発電分は再生可能電力に置き換えることはできない。これに再生可能電力を加えた総発電量が需要を上回る場合は、再生可能電力の方を削ることになる。こう考えると、再生可能電力で需要を100%カバーすることはできない。

では、カリフォルニアでそれが可能になったのはなぜだろうか。その理由は州外との送受電である。今回の例では、再生可能電力量がピークに達した時には、原子力と火力発電の最低発電量に相当する電力を州外に送電することで、出力制御を回避している。

日本ではどうか

我が国での出力調整の優先順位は次のようになっている。

①火力→②揚水→③大型バイオマス→④太陽光・風力→⑤原子力

つまり、太陽光や風力の発電量が多くなると、まず火力や揚水式水力発電を減らし、続いて再生可能電力の中でも出力調整が可能なバイオマス発電の出力を絞るか停止する。それでも電力が余る場合は、太陽光や風力の出力を削ることになる。

デンとして動かないのが原子力。それに火力の最低出力分のシェアが残るから、日本ではいくら太陽光や風力を強化しても再生可能電力のシェアを100%にすることができない。

ではカリフォルニアのように域外との電力のやり取りが、日本ではできないのだろうか。これについては、日本では地域を越えた送電線の容量が小さいため、あまり大量には送受電ができないようである。特に、九州や北海道は本州との連携線容量が小さい。また、東日本では50Hz、西日本では60Hzという周波数の違いもある。

そのほかにも日本とカリフォルニアには以下のようなの違いがある。

① 日本では再生可能電力の大半が太陽光であるのに対し、カリフォルニアでは太陽光の他に風力や地熱、バイオマス発電など再生可能発電の種類が多いから、昼間と夜間の発電量の差が小さい。

② カリフォルニアは出力調整ができない原子力発電の比率が比較的小さい。(例えば出力制御がよく行われる九州電力管内では、原子力発電のシェアが26%もある)

③ カリフォルニアでは比較的大規模なバッテリー貯電設備があり、余剰電力の平準化を行っている。

確かにカリフォルニアは再生可能発電に適した土地柄であるが、それだけではなく、その利点をうまく生かしている。日本はただカリフォルニアをうらやんでいるだけではなく、日本に適した再生可能電力をうまく生み出す工夫が必要ではないだろうか。

今後、日本が脱炭素社会を目指していくなら、カリフォルニアから学ぶことは多い。

2022年5月14日

【関連記事】