大阪の公園で行われたCO2と水から石油を作るという実験が話題になっています。これは仙台市に本社があるサステナブルエネルギー開発(株)という会社が開発し、ドリーム燃料装置と名付けられたもので、大阪市などの支援を受けて鶴見公園で行われました。

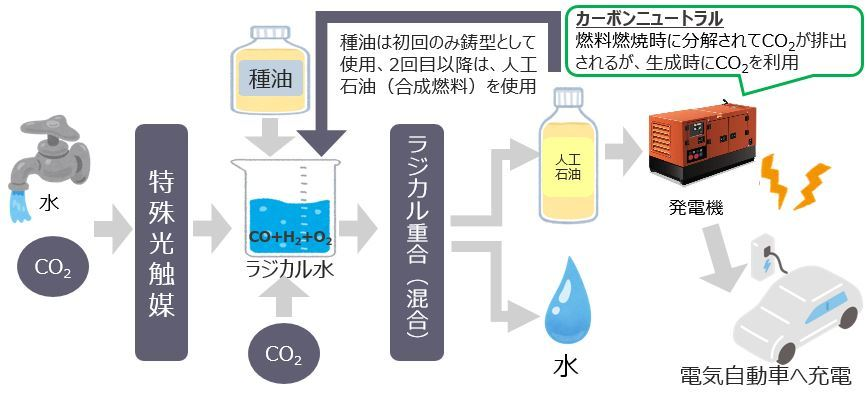

主催者側の説明によると、このプロセスは水とCO2を混合して、特殊な光触媒を使い、少量の紫外線を照射することによってラジカル水というものを作る。このラジカル水に種油と称する石油(軽油など)を混合すると、人工石油ができるといいます。

人工石油は種油と混ざったエマルジョン状態で産出されますが、これを油分と水に分離すると油分が元の種油よりも増えていることから、同社は増えたぶんだけ人工石油ができたと主張しているわけです。

鶴見公園の実験では、生成した人工石油を使ってエンジン発電機で発電を行い、その電力で電気自動車を動かすというデモンストレーションを行っています。この実験はマスコミでも報道され、これを見た人からは、「素晴らしい発明」、「地球温暖化防止に貢献する技術だ」、「すぐに実用化してほしい」などの意見が見られました。

この実験については、私のブログ記事とも関連するところがあり、さまざまな方からコメントや意見、問い合わせをいただきました。ここで、大阪で行われた実験について、私の考えを述べたいと思います。

まず、結論から言わせてもらえば、このような方法でCO2と水から石油を作ることはできません。それは科学の大前提から外れてしまうからです。

私たち人類は石油を燃やしてエネルギーを得ています。そのときCO2と水(水蒸気)が出てきます。決してCO2を出したいと思って石油を燃やしているわけではありません。私たちが欲しいのはエネルギーであり、CO2と水は副産物に過ぎません。

この副産物のCO2と水を使って人工石油ができるとすれば、それを燃やしてエネルギーを得ることができるはずです。そして人工石油を燃やせば再びCO2と水が出てきます。それなら、出てきたCO2と水を使って、また人工石油を作ることができるということになるはずです。

これを繰り返せば、私たち人類は無限のエネルギーを手に入れることができることになります。これが本当なら本当に素晴らしいことです。

しかしながら、科学の世界にはエネルギーは増えも減りもしないという大前提があります。これをエネルギー保存則とか熱力学第一法則といいます。つまりエネルギーは勝手に増えたり減ったりはしない、つまり無から有は生じないのです。もし、人工石油でどんどんエネルギーが取り出せるとすれば、そのエネルギーはどこから来るか説明がつきません。

このようにエネルギーがどんどん増えていくシステムを永久機関といい、永久機関は不可能というのが、科学の掟なのです。人工石油のシステムを発明したと称する人たちは、実は自分たちが永久機関を作ろうとしていることに気づいていないのではないでしょうか。

今回の大阪の実験内容については、いろいろな疑問点がありますが、ここでは省略させていただきます。しかし、このような、水から石油を作るという話は昔から出ては消え、消えてはまた出てきますが、いずれも成功したことはありません。

ちなみに、このような科学的にあり得ない話を大阪市のような公共団体が支援をするというのは、いかがなものでしょうか。じつは、大阪市だけでなく、他の自治体でもときどき「こりゃあありえない」と思われる事業を大々的に支援して、結局成果が上がらず、いつの間にかうやむやにされているというような例がいくつもあります。支援するまえに、専門家にちょっと相談すればわかる話だと思います。

※大阪市はHPへの問い合わせで実証の内容には関わっておらず、資金面での支援も行っておりません。と回答している。

ちなみに太平洋戦争中に、水からガソリンを作るという話が持ち上がり、山本五十六海軍大将もだまされたという話があったそうです。今回の大阪の実験を契機に教えていただきました。

https://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/20170814-OYT8T50132/

【追記】

この装置は光エネルギーが使われているので、永久機関ではないというコメントをいただきました。本文中にはあまりエネルギーの面から説明しなかったので、誤解を生んだかもしれません。以下に説明しますが、結論から先に言えば、この装置で使われる光エネルギーは非常に僅かなので、石油を5%も10%も生み出すには全然足りないということです。

ドリーム装置内にはUV(40w)とブラックライト(40w)の2本のランプが設置されており、30分間照射してラジカル水を作るとされています。この光エネルギーは40whになり、換算すると0.144MJです。

一方、投入した灯油10リットルに対して5から10%の灯油が増えたということですから、5%増えたとすると、増えた分の灯油のエネルギーは23MJ(46.5MJ/ℓで計算)になります。

つまり、0.144MJの光エネルギーで23MJの石油ができたことになります。光エネルギーを使ったとしても、その100倍以上ものエネルギーを産み出したと言う計算になるわけで、そんなことはありえないということです。

では、ドリーム燃料製造装置の発明者はウソをついているのかということですが、そうではないと思います。ただ、実験には誤差がありますから、もっと精密な実験を行うべきです。さらに完全に独立した機関が全く同じ実験をやって同じ結果がでるかどうかの検証が必要だと思います。

なお、ドリーム燃料はポルシェやENEOSなど世界中で研究されている合成燃料(e-fuel)とは全く別のものです。(2023年8月24日追記)

【追記2】

最近、発明者の大学名誉教授へのインタビューがユーチューブで公開されていましたが、この中で、驚いたことにドリーム燃料製造装置は永久機関だと、発明者がはっきり言っていました。ここまで言い切られると何とも言えません。とても信じられませんが、信じたい人はどうぞ。

参考記事:

ドリーム燃料は永久機関だと発明者が明言 そもそも永久機関とは

どんなに科学が進んでも絶対できない3つのこと 永久機関、超光速移動、タイムマシン、エントロピー (2023年11月12日追記)

【関連記事】

ドリーム燃料は疑問だらけ 改めてまじめに批判してみた

EVの代わりにポルシェが薦めるe-fuel 実はとんでもないところで作られていた

エマルジョン燃料とは何か 水が燃料になるわけではないので念のため

CO2を増やさない合成燃料 e-fuelとは何か × アウディ、ポルシェ、トヨタも参入

水や空気で走る車がすでに実用化されている?

戦時中に水から石油を作るという

自称街の化学者を信じ込んでいた山本五十六

令和の世の中にも山本五十六が、それもマスコミ、テレビが

ネットニュースで話題になっている大学生の退学

自分が退学届を大学の事務に提出しに行く映像ネットにあげていますが

そこじゃない、そこじゃない、問題なのはインチキ技術で

多くの人、小学生やその子育てに追われる親を騙したのが

本来はその怪しさをチェックするマスコミ、テレビが

中でも昨年9月の日本テレビは騙しの味方をするような放送を

二酸化炭素の回収量を測るのに

回収装置についている二酸化炭素の濃度の値

2つのppmの値以外の数値が見つからないに

どうやって二酸化炭素の回収量を求めたのか質問してもよかったのに

日本テレビは同じ9月の日曜日夜の番組にこの人をコメンテーターとして

月が変わって10月にはフジテレビ

ベテラン女性アナが取材して、ネットの記事に

あの記事、二酸化炭素の回収率がとでていて

どうやって回収できなかった二酸化炭素の量を測るのかと思ったら

答えは約半月前の日本テレビの早朝番組に

理系、それも化学専攻の現役大学生があんな説明を

フジテレビはネット記事のあと、テレビでも紹介してまた騙される人が

今さらですが、日本テレビやフジテレビが

ちゃんとインチキを報道していれば

12月の山梨県庁のオバカな事件も起きなかったのに

山梨県庁、騙されたと被害届けだすのかなあ

在職中は主に熱エネルギー回生の研究をしてました。その間、革新的技術を自称する多くのエセ技術に触れてきましたが、この話はまさにその類でしょう。

二酸化炭素と水から灯油相当のドデカン(C12H26)を生成するには、エンタルピー7.86MJ/molを持ち上げる必要があり、灯油1リットルに換算すると35.6MJになります。

電力でこれを供給することを想定すると、石油生成反応プロセス効率が100%だったとしても、約10kWhが必要です。電力料金を安く見積もって25円としても250円となります。既に市販灯油より高いですが、効率100%はあり得るはずもなく、仮に10%だと2,500円/リットルです。これに設備費は含まれてないので、もっと高いのは必定です。そもそもこのような反応が実用レベルで進むとは思えませんが。

地方自治体は税金の使途をきちんと見極める力を持って欲しいですし、付和雷同するメディアも反省して欲しいものです。

その後この話がどうなっているのか、興味深いですね。

渡る世間はガセばかりさん コメントありがとうございます。

まさにおっしゃる通りです。ちゃんと化学の知識がある人が考えたらそうなりますよね。またいつものエセ技術かとは思いましたが、大阪市が支援しているときいてえっ?となり、この記事を書いた次第です。

大阪市では今度の万博でこの技術を出品するという話もあるようで、それはいくらなんでも止めてほしいと思います。日本の恥になりますから。

今年1月に、テレビ大阪で夕方放送されている

やさしいニュースで取り上げられていた

水道水を紫外線やオゾンでラジカル水を作り

さらに二酸化炭素をラジカル水に反応させることで

人工石油ができるという話を

種油というものが必要ですが、人工石油で約1割増えるそうで

テレビ大阪のやさしいニュースでは

大阪府や大阪市、さらに大阪の商工会議所も協力しての実証実験を

あれ、1月の放送でしたがその後、どうなったのでしょうか

テレビにも出演されていた仙台の会社社長

4月から毎月50万円ほどでリースとか

こっちもリース利用者はどれくらいいるのでしょうか

テレビ大阪、やさしいニュースもその後を取材しても

人工石油のニュース、動画が何種類かあるみたいですが

いずれも自分で取材したものではなく

テレビ大阪のやさしいニュースを引用していて

人工石油、ホンモノならばいいのですが

ニセモノ、インチキだったらテレビ大阪の責任問題は?

ホンモノかニセモノか、誰か証明できないかなあ

金額、1リットルの人工石油が10円ほどではかなり怪しいような

テレビ大阪、やさしいニュースは報道番組?さん コメントありがとうございます。

怪しいも何も、エネルギー保存の法則に反するわけですから、うまく行くはずがありません。発明者の大学名誉教授は、エネルギー保存の法則は成り立たない(つまり永久機関が可能だ)と言っているでようですが、そこまで言うのならちゃんと証明すべきでしょう。科学者なんだからと思います。

人工光合成ならワンチャンと思いましたが、動画を見る限り件の装置には太陽熱温水パネルみたいな受光部分がありませんでしたから、かなり怪しいところです。

太陽光で温まった空気の熱を回収して微量に作るのは可能かもしれませんが、まぁ触媒使ってもppmオーダーの合成じゃないかなと。

あと文科省とかの補助金でも変なのは結構ありますよ。あれは内容じゃなくてコネとツテで出るものなので。NEDOは割りとマシな方ですけど。

人工光合成のウオッカさんコメントありがとうございます。

この装置を「発明」したという大学の名誉教授が、ある雑誌のインタビューに答えていましたが、名誉教授がいうには、エネルギー保存の法則はある条件では成り立たないと言っていました。原爆や核融合のことを言っていると思いますが、それがここで起こっているとはとても思えない。ちょっと科学者としての常識を疑ってしまいます。こんな人にエネルギー保存則や人工光合成の話をしても仕方がないと思います。

太陽光使っているので永久機関とは言えない。インチキであるとは思うけれども、手品のタネを見つけてないなら何も言うな、どっちもどっちで胡散臭い。

わたくしさん コメントありがとうございます。

記事の紙面の関係でドリーム燃料装置の詳細な説明は省きましたので、少し誤解されたかもしれませんが、ドリーム燃料装置には太陽光は使われていません。この装置には特殊光触媒という物が使われていますが、これは装置内に設置されたUVライトおよびブラックライトによってラジカル水を作るためと説明されています。このライトのエネルギー(40W×2個)はわずかですから、CO2と水から石油を作る量には全然足りません。

ガソリンの価格が上昇している中

人工石油に期待している人が増えているようで

しかし、今年1月のテレビ大阪の放送後、新しい情報はないようで

ネットを見ている感触では

人工石油を間違って理解しているのでは、と思えるものも

人工石油とはいっても、増えた約1割分の

炭素と水素は新しく調達しないといけないわけで

増えた約1割の人工石油は使うと

二酸化炭素や水に変わるわけで

新しく炭素や水素を補充しなくて、人工石油が増えたら

それは永久機関になってしまうわけで

これわかってるのかなあ、と思われる人がネットに

水素は、水道水をナノバブルと紫外線で水素に

これも怪しいのですが、ここには触れないとして

炭素は二酸化炭素から調達するわけですが

二酸化炭素はふつうは気体なわけで

ここで最近、面白いものを見つけたわけで

炭酸水を市販のものではなく、自宅で自分で作ってしまう

それも緑色の液体二酸化炭素のボンベを購入して

さらに部品を取り付けて…

それでも二酸化炭素1キロ数百円となるみたいで

どうすれば人工石油、1リットル10数円に

炭酸水用のボンベ見つけたさん コメントありがとうございます。

最近ガソリン価格が上昇しているので、こんな技術があったらいいなと思う人が、この装置に期待しているのかもしれません。種油と称するものが1割増えたら、1割分の水と二酸化炭素が必要ですが、さらに、そのために大きなエネルギーが必要となります。そのエネルギーを無視して水と二酸化炭素とわずかなエネルギーで石油ができるというのは、どう考えてもおかしな話です。おっしゃる通り、二酸化炭素もただではありませんし。

光エネルギーを使用しているので永久機関ではない。誤った考察はやめるべきだ。

あ さん コメントありがとうございます。

記事の紙面の関係でこのドリーム燃料装置の詳細は省きましたので説明不足だったかもしれません。申し訳ありません。ドリーム装置内にはUV(40w)とブラックライト(40w)の2本のランプが設置されており、30分間照射してラジカル水を作るとされています。この光エネルギーは40whになります。これは換算すると0.144MJです。

一方、投入した灯油10リットルに対して5から10%の灯油が増えたということですから、5%増えたとすると、増えた分の灯油のエネルギーは23MJ(46.5MJ/ℓで計算)になります。

つまり、0.144MJの光エネルギーで23MJの石油ができたことになります。光エネルギーを使ったとしても、その100倍以上ものエネルギーを産み出したと言う計算になるわけです。そんなことはありえません。

この件はYoutuberの人も飛びついて多数の動画が投稿されており、

・素晴らしい技術だ

・圧力で潰されるから守らなくては

・外国に盗まれるから守らなくては

というほぼ定型のコメントで埋め尽くされています。

ただ少数ながら冷静なコメントもあり、

・光触媒への投入エネルギーは微弱すぎてエネルギー保存則が成り立たない

・元の論文は査読で蹴られて結局取り下げ

・特許申請も拒絶

・開発者の名誉教授は触媒等には全く関係ない、畑違いの藻類・細菌類の研究者。

インタビューでも意味不明なことを口走っており、細菌類の研究へ長年従事したことで

瑞宝章を叙勲されたことを利用されているだけに見える。

と、かなり懐疑的にみております。

それに対してこのコメント欄で絡んできた人のような意味不明な難癖がつくのも面白いほど同じです。

鹿島さん コメントありがとうございます。

私がこの記事を書いたのが、今年の1月ですが、8月になってから急に読者数が増えてきたようで、コメントもたくさんいただくようになりました。おそらくガソリンの値段が上がってきて、Youtubeで取り上げる人が増えてきたのだと思います。14円で150円分の石油ができるなど、煽って視聴者を増やそうという意図がみえみえです。一方、冷静なコメントを出しているものもあるということを教えていただきました。これは救いですね。

ドリーム燃料などうまく行くはずはないのですが、うまく行かないと石油会社が妨害しているとか、政府が抑えているとか、アメリカ政府が関与しているとか、いつもの陰謀論パターンになって行くのではないかと、どんな風になって行くのか観察していきたいと思います。

足りない分出すよりも多くのCO2等を使ってるからその分増えてるだけなんじゃないですか?どこにも排出する量と取り入れる量が同じとは書いてないはずです

匿名さん 記事を読んでいただいてありがとうございます。

すみません。コメントの内容をいまいち理解していないので、トンチンカンな回答になっているかもしれません。

発明者はCO2や水が原料になってその分増えていると言っています。おっしゃる通りです。しかし、CO2や水が石油になるためには大量のエネルギーが必要になるのですが、そのエネルギーがどこから来ているかが分からないからおかしいというのがこの記事の内容です。

また、少し説明が不足だったかもしれません。特に書いていませんが、CO2の話なら排出する量と取り入れる量は必ず一致します。質量保存の法則といいます。

太陽光で変換するというのならわかりますが、ブラックライト40Wの蛍光灯でというのが、

ブラック蛍光灯からの紫外線生成率を考えれば、普通の蛍光灯は8割は光らず熱になります。

どれだけ熱量ですてられているかと思います、生成率の数値についてはプロトタイプだからと

あとで言い訳ができ、実証を他の研究機関ではなく企業に数十万で貸し出して確認させるなどは

ちょっと違うかなとは思います。

まずは実機ではなく論文として学会へ報告するべきことであり、いきなり実証だと設備を出すのは

永久機関に電池を内蔵させ動いたように見せる装置で元資金を集める原理と言われても

しかたがないとおもわれます。

つまり提示された燃料の価格は途中の計算や変換率を一切示さない科学モドキとしか見えません。

tesさん コメントありがとうございます。

この装置の発明者は実は英文で論文誌(あまり聞いたことがない雑誌)に報告されており、私も読みました。ただ、どうしてCO2と水から石油ができるのかの自説(例のラジカル水云々)を述べているだけで、その証明もされていません。発明者が人工石油ができたと言っている唯一の根拠は種油の量が実験後に増えたということだけなのに、増えた量は5~10%と書かれているだけで実測データも示されていません。人工石油の生成に使われたCO2や水の量も把握されておらず、ご指摘のとおりライトの光エネルギーの転換率の計算もありません。結局、この論文には物質収支もエネルギー収支も把握されておらず、発明者の勝手な推論だけしかありませんでした。

大阪で1月に実験が行われた人工石油の話

4月から毎月50万円で装置の貸し出しの話は

10月末現在も、そのような情報は見つからないのですが

ここにきて、人工石油に動きが、それもいきなり2つの動きが

1件目は名誉教授のほうで

この人にインタビューした人が現れて

ユーチューブで最近、その一部が紹介され

来週以降に少しずつ、インタビューを紹介するらしい

こちらは「人工石油」をヤフーリアルタイムで検索すると

先週末あたりに大量のユーチューブへのリンクが

この人、ユーチューブでも人気のようで、喋りも上手いのですが

やっぱり喋り過ぎて、間違いやらかしてくれました

ここら辺は、まずは名誉教授のインタビューを見てから

2件目は仙台のほうの会社で

9月下旬に、あの装置に関する説明会を行い

そのときにでた質問などを会社の公式サイトに

公式サイトのニュースから入ると

質問と回答がかなり長く説明されていて

ただ守秘義務で、作った燃料は他人に渡してはいけない(分析もダメ?)

あくまですべて自己消費でと、早くも採算性の問題が

人工石油に動きが さん 情報提供ありがとうございます。前から気になっていたのですが、発明者やその装置を作っている会社が装置をレンタルしているということで、もしこの発明が本当なら自分で燃料を売り出せばいいと思うのですが。作った燃料は他人に渡してはいけないとか、分析もだめ、自己消費でとか、どういうことなんでしょう。それじゃあYouTubeで騒がれているように、この発明で日本が産油国になるとかありえないということになりますね。他人に渡してはいけないとか、分析もだめとか何を隠しているのでしょうか。

名誉教授が言っていたようにE=MC2の式でこのドリーム燃料ができているとしたら、ノーベル賞確実の大発明になると思うのですが、なぜそんなに隠し立てするのでしょうか。

まるまる信じているわけでもないですが、思ったこと。

〇石油が燃焼する際のエネルギー効率って100%に近いんでしょうかね。

意外とこれが低いのであれば、効率差から計算上増えるってありそうな気がする。

もちろん何百倍って無理でしょうけど、燃焼効率が1%以下でもなければ。

〇太古の有機物が石油に変化する過程には、長い時間をかけて熱とか圧力という

形で、石油のカロリー以上のエネルギーをうけて変質している。

ってことなんでしょうね。

でも、本当の話だったらいいですねえ。

桶さん コメントありがとうございます。このような質問は大歓迎です。

灯油が燃焼するときの燃焼熱は実験で46.5MJ/ℓと測定されています。これが効率100%のときのエネルギーです。実際の熱機関を使うとこのエネルギーの内の一部しか使うことができませんが、灯油から発生する熱エネルギーが少なくなったわけではなく、一部が逃げて行ってしまって有効に使われなかったということです。灯油が燃えて出てくる熱エネルギーは46.5MJ/ℓであることに変わりはありません。

例えばAさんの月給が20万円、Bさんが10万円だとすると、Aさんの方が月給が高い。しかし、Aさんが11万円無駄遣いして手持ちが9万円になったとしても、Aさんの月給の方が高いことに変わりありません。月給の比較をするのに無駄使いした分を計算にいれてはいけないということです。エネルギーの効率はこの無駄遣いした分ということですから、これを計算に入れてはいけません。

太古の有機物が石油に変化する過程で熱とか圧力でエネルギーをうけて変質していますが、そのエネルギーは石油が元から持っていたエネルギー以上のエネルギーである必要はありません。

ドリーム燃料は消費したエネルギーよりも多くのエネルギーを生み出すという話ですが、これは永久機関ですからあり得ません。ただ、CO2と水から石油を作り出す研究は世界中で行われており、一部実用化しています。よかったら私の記事「EVの代わりにポルシェが薦めるe-fuel 実はとんでもないところで作られていた」をご覧ください。e-fuelはドリーム燃料と違って永久機関ではありません。

あー、それはそうか。

元の有機物のエネルギー=石油のエネルギー

であれは桶。ってことですもんね。

熱とか圧力は変質の為に使われたエネルギーってことで別枠だな。

そうすると水(エネルギーゼロ)+CO2(エネルギーゼロ)+石油(エネルギー100)

➡石油(エネルギー130)とかありえない。

30の分(厳密には+変質の為のエネルギー※)をどこかから持ってこないと。

照射の紫外線かなんかではとても足らない。。。って話ですね。

そりゃ無理だわ。

※水とCO2を不安定状態にするためのエネルギーってことで桶?

京都の名誉教授にインタビューした動画が

昨日からネットにあがっていて

名誉教授が原理やメリットなどを説明

その前に新しい情報が

これまで、人工石油と言ってましたが、名誉教授によると

ドリーム燃料と言うことに決めたそうで

1月にテレビにでていた仙台の会社とは

今は関係ないと、これは後編の予告の中で

昨日公開されたのは前編のみで

後編は近々公開予定だとか

前編の中で、二酸化炭素はどこからくるか話していて

テレビでは、二酸化炭素のボンベからだったのが

自然界、大気中から勝手に二酸化炭素がラジカル水に集まって

来るという話に、思わずコケそうになってしまったのですが

ラジカル水に吸い込まれると、その周囲の二酸化炭素の濃度が下がり

バランスをとるために、濃度が下がったところに別の二酸化炭素が

この程度で信じてしまう人って、どれだけいるんだろうか

なぜ大気中から二酸化炭素なのかの根拠が、またぶっ飛びで

コップの中でドリーム燃料を作るのですが

このコップに蓋をしたら、反応が止まるからだそうで

あ~あ、名誉教授余計なこと言っちゃった

どこが?

そこは後編を見てから、思い切り突っ込みを

あと、雨の日の実験では、ドリーム燃料の生産が落ちたそうで

湿度が100%で、水蒸気が二酸化炭素の動きを邪魔したからだそうで

大気中には二酸化炭素だけでなく、窒素や酸素、水蒸気になった水とか

いろいろあるのに

人工石油、改めドリーム燃料さん コメントありがとうございます。

結局、この名誉教授が石油ができたいう実験的な証拠は、実験前に比べて種油の量が増えた(ように見える)ということしかありません。おっしゃるとおり、原料となる二酸化炭素がどこから来たかとか、ラジカル水とか、あるいはE=MC2の式が成り立っているとかは、実験的に確かめられたわけではなく、単にこの名誉教授が想像で言っているだけのことでしかありません。種油の量が増えたのは温度が上がって種油が膨張したかもしれないし(油の熱膨張率は水より何倍も大きい)、水と油の分離が悪くて油に水が混ざったのかもしれない。CO2と水から石油ができたという無茶な想像以外にいろいろ考えられる可能性があります。

素晴らしい記事ありがとうございます

ネットサーフィンをしていたところこのような特許を見つけました

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/h0000

特許登録6440742

当方特許に疎いのですが発明者は今中 忠行となっています

これはこのドリーム燃料装置に関係あるのでしょうか?

miruさん コメントありがとうございます。

ご連絡いただきました特許の件につきましてはドリーム燃料装置に関する特許のようですね。興味深く読ませていただきました。

ただ、特許は発明者が誰かを公的に登記しておくもので、既に同じ発明を登記した人がいたり、あるいは既に社会的に知られていたりする事柄でない限り、原則として認められます。特許は分かりやすく言えば、他の人に発明を取られないようにするためのものです。特許が認められたとしても、その発明に価値があると特許庁が認めたわけではありません。ご存知かもしれませんが。

そうなんですね

非常にためになりました

あり

ありがとうございます

地方出身者です。学区で一番の伝統校に在籍していましたが、理数系が壊滅的にダメで受験勉強よりもそれらの単位を取ることに学生生活を費やしました。そんな成績ですから、お前は早慶に入るより地方の無名工科大に入るほうが難しいと言われました。

そんな私でもこのニュースは、山本元帥の水で動く戦艦の焼き直しだと分かりました。私はこれは「質量保存の法則」に反すると思い記事を読んだのですが、エネルギー保存の法則というのですね、同じ概念ですか?

まあそんなことはいいとして、この手の話は科学の知識があるから見抜けるとかいうことではなく、常識があれば胡散臭さがわかるものだと思います。経済の知識がなくても投資話が胡散臭いと見抜けるのと一緒です。

大阪府の知能の低さがよくわかり逆に面白かったです。

バリバリの文系さん 記事を読んでくれてありがとうございます。

このドリーム燃料というのは、わずかなエネルギーで大量のエネルギーを生み出すと言っているわけですから、この時点でエネルギー保存の法則に反することが分かります。投資でいえば、例えば100万円の出資金で、毎年500万円の配当金が得られますよと言っているようなものです。ふつうはまず疑ってかかるでしょう。おっしゃるとおりだと思います。

E=MC2!!

足らないエネルギーがどこからきたか?って。

合理的に説明しようとすれば、これしかないんだろうなあ。

つこた、その装置の中でごくごく小さな核分裂だか核融合だかが

起きてるってことですよね。

確かにこれはドリームだ。

やっぱ無理かもわからんね。

桶さん 再びコメントありがとうございます。

僅かなエネルギーを消費するだけで、その何倍ものエネルギーを持つ石油が作れると言った段階で、これはウソだと分かります。明らかに永久機関ですから。

ある雑誌社のインタビューで、これは永久機関ではないですか。と質問されたとき、発明者の名誉教授が答えに窮して、とっさに世の中には永久機関でないものがある。それはE=MC2だと答えたということです。E=MC2のMは、いわゆる質量欠損ですが、ではどこで質量欠損が起こっているのか。質量欠損が起こったとして、それがなぜ石油に変わったのかについて、名誉教授はぜんぜん答えていません。なぜなら何らかの実験や観測データに基づくものではなく単なる思い付きでしかないからです。科学者がこれでいいのだろうかと思ってしまいます。

そうですね。

E=MC2によるエネルギーだとすれば、石油数リットル分って。。。

分子何個分って世界じゃないですか。

それも熱とかになるでもなく、いきなり石油に変質って。。。

残念だけどやっぱりファンタジーかなー

匿名さん コメントありがとうございます。

ある雑誌社のインタビューで、ドリーム燃料は永久機関じゃないですかと聞かれて、とっさにE=MC2という式を持ち出したようです。それまで発明者は永久機関かどうかなんて考えもしなかったのではないでしょうか。こんな化学反応系ではE=MC2の式を持ち出すほどの現象は起きないのが常識ですし、おっしゃる通り、質量欠損Mででてきたエネルギーがどうして石油に化けたのかも説明がつきませんね。

ヤフーのこのニュース記事に対し3000件以上のコメントが付き、そのほぼ全てがこの技術を称賛し利権組織に狙われないかを心配するコメントでした。 ネット民ってこんなにバカしかいないのかと唖然としました。

そんなわけねーだろと疑うこともしないのかね。

足袋さん コメントありがとうございます。

なぜこんなものを信じるのか不思議ですね。発明者の名誉教授と実施事業者のサステナブルエネルギー開発社は袂を分けた様で、喧嘩別れでもしたのでしょうか。

サステナブル社は、この人工石油製造装置を月50万円でサブスクするといっていましたが、まだ、金額は未定と言い出し、利用者は自社使用に限るとか、できた人工石油の分析はいかんとか、さらに自社の株を取得することが条件とか、いろいろ条件を付け始めました。世界に誇る技術とか、日本が産油国になるとか、ネット民の賞賛からどんどん遠ざかっているようです。そろそろネット民も気が付いてくれよと思います。

ドリーム燃料のインタビュー後編がネットに上がってるけど

前編に比べたらつまらないので、別の情報を

ユーチューブではいくつか、このドリーム燃料関連の動画が

ほとんどか応援派で、批判しているのはたぶん2つだけ

1つは、一時期はテレビにも出ていた愛知県の大学の先生

こちらは、ドリーム燃料を信じている某政党支持者との問題もあって

もう1つは、石油関係の研究所の人で

この人はエマルジョン説で話しているのですが

この動画に対しての賛否両論のコメントが400以上に

すべてを読んだわけではないのですが、ここに書かれているコメントが

今の世間のドリーム燃料に対する考えを

信じている人はホントに素晴らしい発明だと思い込んでいて

二酸化炭素はどうやって調達するかを考えただけでも、ヘンな話なんだけどなあ

ユーチューブのコメントが さん コメントありがとうございます。

石油関係の研究所の人の動画は私も見ました。コメントは批判的なものが大半だったと思います。非難するのは自由ですが、感情的な意見ばかりで、非難するならこの方の意見のどこが間違っているかちゃんと指摘してから非難しろよと思います。

ちなみに、私もエマルジョンの可能性が高いと思っています。製油所に勤務していた時には軽油によく水が混入し、あとから水が分離してきてクレームということがよくありました。大阪の公開実験では水と種油がエマルジョン状態になっており、それを一晩おいて分離したといっていましたが、軽油や灯油はガソリンと違って一晩おいたくらいでは水は完全に分離できないと思いますよ。

詳しいことはネットにも残っているので

水増し燃料 テレビ東京

山梨県富士吉田市のエマルジョン燃料バスの話が

軽油にかかる税金問題で、実証実験ということで

山梨県内だけエマルジョン燃料の特別ルールに

その後、この話がどうなったかは、ネットに見つからない

今回は、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、テレビ大阪

さらに名誉教授の経歴と

でも、今回のインタビューで、まもなく終了?

ドリーム燃料 参考さん 情報ありがとうございます。

ドリーム燃料と称するものは、エマルジョン燃料の可能性が高いと思います(個人的な意見です)。発明者は界面活性剤を一切使っていないからエマルジョン燃料ではないと言っていますが、必ず界面活性剤を使わなければならないということではなく、激しく攪拌すればエマルジョンができます。発明者が気づかないうちにエマルジョンになっているのではないでしょうか。エマルジョン燃料は違法でも何でもありませんが、ほとんど効果がないので使われていないというのが実情です。

お恥ずかしながら、私も「おーすごい技術が発明されたのか!」とか思って動画を見たクチです。

技術の流出やもみ消し、技術者の暗殺・誘拐が心配だなぁと全く同じことを考えました笑

完全にアホですね笑

自分は化学的な素養も全くないので、そういった議論もへーそうなのかレベルで眺めることしかできません。

ただ今までの経緯を調べてみると、この件の報道自体は8年ほど前にもされていることが分かり、

・その時点から今まで石油系や電力系、自動車系など、どう考えても本件に飛びつきそうな企業との提携などが全くされていないこと

・金融機関、提携企業などからではなく、何故かクラファンや機器サブスクなどの不安定な方法での資金調達を行おうとしていること

・過去に論文掲載があったものの、削除されていること

など、少し考えただけで怪しい部分が多過ぎるなと思いました。

コメントで記載されてましたが、燃料は自社使用のみ、燃料の分析は不可というのも…

クラファンやサブスク、自社株価の釣り上げなどが目的の詐欺の線がどうしても濃厚だなという風に自分の中で結論付けました。

化学わからないさん コメントありがとうございます。

この話は、私も数年前に見た覚えがあります。そのときは、またアホなことをやってるなと思っていましたが、大阪市が支援するとなるとちょっと待てよと思って、この記事を書きました。(現在、大阪市はドリーム燃料とは関係ないと言っており、逃げたようです)

今中博士が率いるアイテイー技研と大阪で公開実験をやったサステナブル社は仲たがいしたようで、独自に動き始めています。

サステナブル社はサブスクをやると言ってますが、購入企業は自社で使うだけにしろとか、燃料を分析するなとか、自社の株を買えとかいろいろ制限した上、サブスク料金もサブスク開始日もまだ決まってないと言い出し、かなり怪しくなってきました。

アイティー技研の今中博士はクラファンで資金を集めるそうですが、ドリーム燃料は永久機関だと明言しており、こっちは怪しいというより気は確かかと思ってしまいます。

おっしゃるとおり、常識のある人ならこの話は怪しいと考えるでしょう。

テレビ大阪の怪しい、訂正、やさしいニュースで

人工石油(ドリーム燃料)が取り上げられてから

まもなく1年になりますが

昨年の秋に、開発者へのインタビュー動画(100万回以上の視聴)

さらに、岡山の工場見学会に京都で講演会

1億円目標のクラウドファンディング

といくかと思ったら、これらは突然中止になり

いまだに開発者側の新しい情報は無し

最近、インタビュアーのスピリチュアルの噂を

何でも、2018年の冬至に沖縄の首里城で

首里城500人女性の祈り

なるイベントを開催し、あちこちから批判が

ここらへんは、今も当事のことが残っていて

スピリチュアルに怒っている人も

さ●う●つ●うさんは、やらかしの常連だとか

結局、あれだけ騒いだ人工石油もうやむやになってしまい

なお、首里城500人女性の祈りが2018年で

翌年10月には、首里城が火災

なんだかなあ

首里城さん。コメントありがとうございました。

さとうみつろうさんのブログを読みましたが、クラファンを中止した理由は明確には書いてありません。ただ、講演会を企画したが、今中先生が体調を崩したとのことで、代理人が講演することに。その代理も講演会の3日前になってドタキャン。ちょっとこの先生、無責任に思えます。こんな状態でお金を扱うのはちょっと危険とみつろうさんも感じたのではないでしょうか。クラファン中止はよい判断だと思います。

急に今中先生は公の場に出なくなりましたが、どうしたんでしょう。本人も代理者もたまたま同時に体調不良とも思えませんが。

些細な情報ではありますが、2023/11/28に大阪市の情報ページが更新されておりました。

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000588970.html

この内容を読むにこの話の最初にあった「大阪市の支援を受けた」とするには大分拡大解釈が必要なことしかしていないように見えました。

まあ、当初の支援についての発表などがどういった規模で行われていたかなどを考えると逃げたという表現は正しいと思われますが。

Milkさん。情報提供ありがとうございます。

ホームページを読むと、「本市及び推進チームは、フィールドの提供という面で支援を行ったものですが、実証の内容には関わっておらず、資金面での支援も行っておりません。」と書かれており、多分いろいろと批判があって、こんな表現になったのでしょう。

このホームページの内容つきましてはブログの記事の中で注記しておきました。ありがとうございました。

大阪府や大阪市、商工会議所も関わった

人工石油、改めドリーム燃料の問題は

今も信じていて、期待している人も少なからずいるようで

そんな中、大阪市の公式見解なるものを見つけたので

その一部を引用すると

令和5年1月10日付け報道発表「水と大気中のCO2等から生成する人工石油(合成燃料)を活用した実証実験を支援します」に関する成果と今後の展望について 2024年1月31日

市民の声(省略)

市の考え方(中略)実証実験のフィールドの提供等の支援を行う立場であり、実証結果の検証や評価等は行っておりません。(以下省略)

担当部署 大阪市環境局 環境施策部 環境施策課

お役所言葉を翻訳すると、公園の場所を提供しただけで、詳しいことは仙台の会社に聞いてね、ということらしい

質問の受付日が昨年の11月16日で、回答日が同年11月21日

ここまではいいとして公表日が今年の1月31日

なんで2か月経ってからの公開なのでしょう

もとは市民の声に届いた質問みたいですが、昨年の11月といえば

名誉教授とスピリチュアルのユーチューブでの対談

あれ、数百万回の視聴があり、それなりの影響力が

大阪市がもっと早く対応していたら

おまけ スピリチュアルの方は最近、龍神様、スサノオが降臨したとかで(ユーチューブ情報)、ドリーム燃料の話はどんどんおかしな方向に

お役所仕事様

コメントありがとうございます。大阪市のお役所言葉を私なりに翻訳すると「市は公園の土地を貸したただけで、詳しいことは知りまへん。なんならサステナブル何とかちゅう会社に直接聞いたらよろしいんとちゃいまっか。知らんけど。」www

あれだけ、宣伝していたのにしりすぼみになってしまいましたね。大阪万博大丈夫か?

クラファンの方も中止になったみたいですし、怪我が大きくならないうちに撤退して正解でしょう。