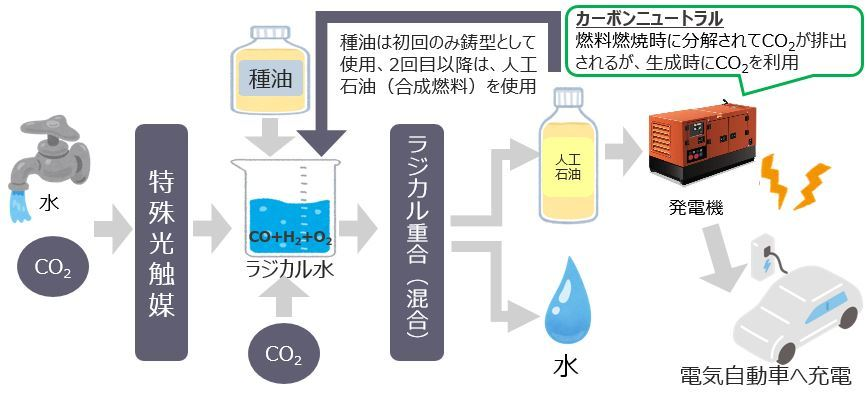

再生可能エネルギーを使用して作られるグリーン水素や、生成時に発生したCO2を地中に閉じ込めたブルー水素などを使って脱炭素を進めようという話が進められている。

ところがユーチューブを見ていると、水素は大変危険なので普及しないと話をしている人を見かけた。そのユーチューバーによると、ヨーロッパでは水素ステーションが爆発して町半分くらい吹っ飛んだという。だから水素は大変危険なので使ってはいけないというのだ。

このユーチューバーの解説はとても歯切れがよくて、面白いので好きなのだけれど、水素が爆発して町半分が吹っ飛んだって話は聞いたことがない。ということで調べてみた。

Wikipedia(英語版)の「hydrogen safety(水素の安全)」の項には水素爆発に関する重大事故事例が23件、リストアップされている。1937年に起こった、あの有名なヒンデンブルク号の火災爆発事故から始まり、2011年の福島第一原発の水素爆発事故も含まれる。そして最新の事例として2023年7月に起こった燃料電池バスが水素チャージ中に爆発した事故までが記録されている。しかし、ヨーロッパで水素ステーションが爆発して町半分が吹っ飛んだという事故は載っていない。

Wikiのリストにはもっと小さな事故も含まれているのに、こんな大きな事故が記載漏れになっているとも思えない。Wiki以外にもネットでいろいろ検索したが、それらしい記事はまったくヒットしなかった。ということで、町の半分が吹っ飛んだという話はガセネタだろう。そのユーチューバーは何か別の事故を勘違いしたんじゃないだろうか。

しかし、Wikiのリストには、それに多少近いような、当たらずといえども近からず(遠からずではなく)という記事を見つけたので紹介したい。

2018年2月12日 アメリカ カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のダイヤモンドバレー

圧縮水素タンク24本を積んだトラックが水素ステーションに向かう途中、道路上で火災が発生した。火災は午後1時20分頃ころ発生し、午後4時前に消火されたが、この間、爆発の危険があるとして、ダイヤモンドバレーの半径1マイル(800m)の地域の住民が避難することになった。

この事故はかなり広い範囲の住民が避難することになったが、実際に爆発が起こったわけではない。水素ステーションの事故でもないし、場所もヨーロッパではなくてアメリカだ。

2019年6月10日 ノルウェー サンドヴィカ

ノルウェーのUno-X社の水素ステーションで爆発事故がおこった。この事故を受けて、Uno-X社のほかの水素ステーションも一時閉鎖された。Wikiの記事ではこの事故の被害状況が記載されていなかったので、他のサイトの情報によると以下のとおりである。

- 爆発音が数マイル離れたところでも聞こえ、近くの道路が閉鎖され、交通が混乱した

- 路上にいた車両のエアバックが衝撃によって作動し、2名が緊急治療室で検査を受けた

- 犬が4階から飛び降り、オフィスビルの窓ガラスが破損した

この事故はヨーロッパであり、水素ステーションの爆発事故であったが、町半分が吹っ飛んだということもなく、負傷者もいないようだ(4階から飛び降りた犬は無事だったのだろうか)

2020年4月7日 アメリカノースカロライナ州ロングビュー

OneH2社の水素燃料プラントで爆発が発生した。爆発は数マイル離れたところでも感じられ、約60軒の家屋に被害が出た。爆発による負傷者はいなかった。

この事故は60軒もの家屋に被害が及んだことからかなり規模の大きな事故であったが、爆発したのは水素プラントであり、水素ステーションではない。負傷者もおらず、町半分が吹っ飛んだという話ではない。

確かに水素に関する事故はいくつか起っている。だが、水素だから特に危険というほどでもない。水素だけで火災爆発が起こることはなく、水素という①燃える物が空気中の②酸素と混じり合い、何らかの③着火源があるという3つの条件が重なったときだけ火災や爆発が起こる。

水素はニトログリセリンのように衝撃や圧力だけで爆発するというものではなく、ガソリンと同じように3つの条件が必要だ。むしろ、ガソリンは容器から漏洩すると床に溜まって、濃度の濃い蒸気を作って空気と混ざりあうから爆発しやすくなる。京都アニメーションで犯人が事務所にガソリンを撒いて放火した事件がこれだ。

これに対して水素は非常に軽い気体だから、容器から漏れれば、どんどん上に登って行き、拡散してすぐに薄まってしまうから、着火しにくい。容器から漏洩した場合の危険性は、水素の方がガソリンより、むしろ安全かもしれないのだ。

水素は絶対安全とはいわないが、それなりの注意を払えば、ガソリンやLPGなどと危険度は同じか、むしろ小さいくらいだ。むやみに恐れる必要はない。

2023年10月20日

【関連記事】

同じ水素でも色が違う? 水素に付けられたカラー表現の話

ターコイズ水素が日本を救う? 製造時にCO2を排出しない第三の水素

水と触媒だけでCO2を出さずに水素を製造する方法

水素は本当に夢の燃料か? 過度な期待は禁物だ

水素は海水からとりだせば無尽蔵のエネルギー源になる?