気候変動対策として化石燃料を使わない発電方式の採用が急がれている。しかし、その障害の一つになるのが、コストだ。風力や太陽光発電はCO2を排出しないが、発電コストが高くなる。気候変動対策として、発電コストの上昇は仕方がない。従来まではそう考えられてきた。しかし、近年では再生可能発電は必ずしも高くない。というよりむしろ石炭や天然ガス火力発電より安い。そんなことまで言われるようになってきている。

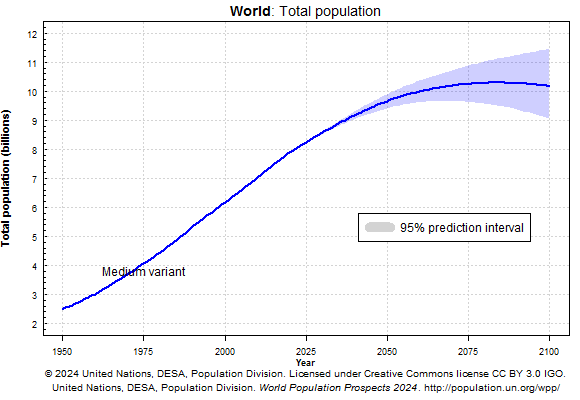

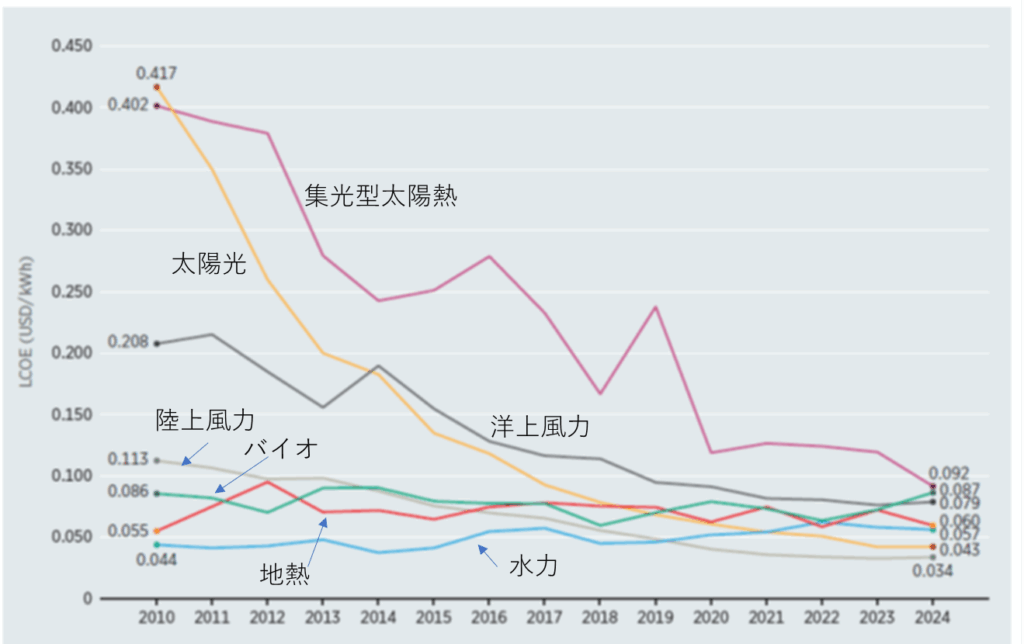

国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は世界の再生可能エネルギーのコストを集計したレポートを今年7月に公表している。下の図は再生可能電力の発電コストの推移を示したものだ。

このグラフをみれば、再生可能エネルギーによる発電コストは2010年に比べて大幅に低減しているものが多いことが分かる。太陽光で約10分の1、集中型太陽熱で約4分の1、陸上風力で約3分の1、洋上風力で約半分以下まで低下している。(ただし、バイオマスや地熱はあまり改善が見られなかった。)

現在、発電コストが最も安価なのは陸上風力で0.034$/kWh、次が太陽光で0.043$/kWh、水力0.059$/kWhと続く。円に換算するとkWh当たりの発電コストは陸上風力が4.9円、太陽光が6.2円、水力が8.6円となる。 (1$=145円として換算)

太陽光発電の世界平均の発電コストは火力発電の4割も安いという。ちなみに、我が国の場合、天然ガス火力発電のコストが19.1円であるから、世界の太陽光発電コストは日本の火力に比べて7割近くも安いことになる。

(日本の場合、陸上風力が16.3円、太陽光が10.9円、水力が13.0円と世界平均に比べてかなり高いが、それでも火力発電よりは安価である)

かつて、再生可能発電はコストが高いというのが常識であったが、最近のデータをみると、「火力発電より安い」から「火力発電とは比べ物にならないほど安い」という話になっている。

もちろん、風力や太陽光は気まぐれな発電方式であるから、安いからといって全面的に頼ることはできないが、主電源は再生可能電力で、需要ピーク時には天然ガス火力で補うという、パターンになりつつあるようだ。