水道水にベンゼンが混入

昨年(2022年)8月、室蘭市内の住民から水道水に油のにおいがすると通報があり、市が調査したところ、国の水質基準を上回る発がん物質のベンゼンが検出されたという事件が起こった。

その原因について調査したところ、市内のガソリンスタンドから推定2,100ℓのガソリンが漏洩し、水道に混入したことが判明。今年1月、このガソリンスタンドを運営する北海道エネルギー社と元売り会社のENEOSが住民に謝罪と説明会を行った。

この事件で問題となったベンゼンとはどういうものか。また、どうして水道水に混入したのかについて説明したい。

ベンゼンとはなにか

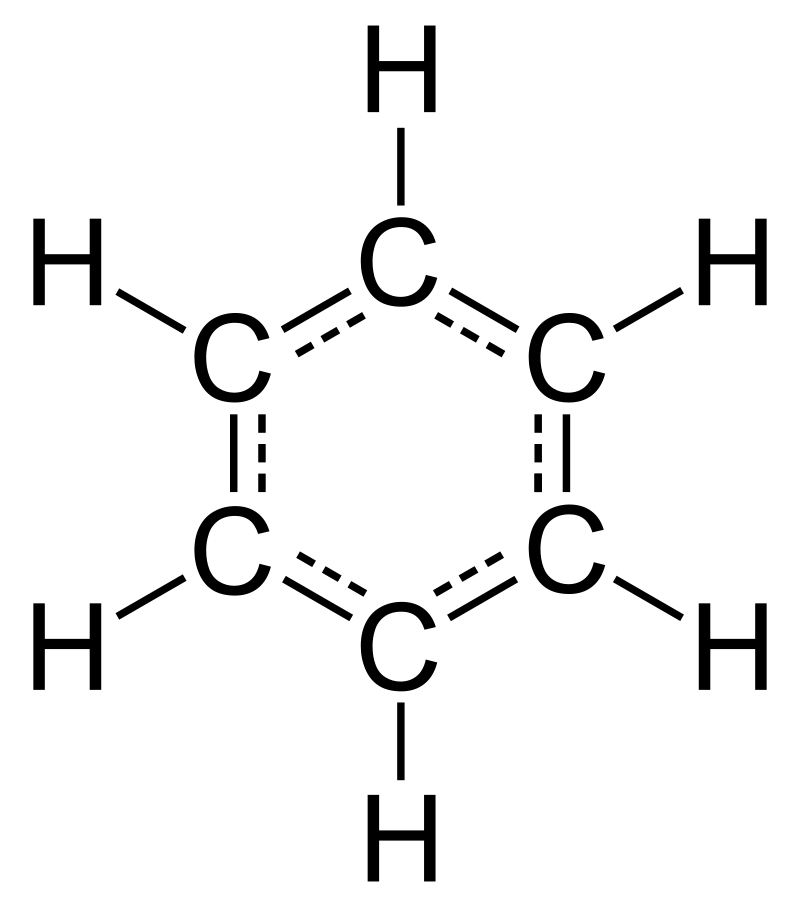

ベンゼンは高校の化学の時間でも習う基本的な有機化学物質のうちの一つである。炭素数は6で、この6個の炭素が環状につながって六角形を形成している。この構造はベンゼン環、いわゆる亀の甲といわれるものだ。

ベンゼン自体が有機溶剤としてつかわれるほか、様々な化学製品の原料となる。例えば、PETボトルや発泡スチロールなどもベンゼンが原料である。ベンゼンは化学業界では、かなりありふれたものなのだ。

ベンゼンは無色透明の液体で、水には溶けない。揮発性があり、引火性があるので、マッチの火を近づけただけで燃える。しかし、特にベンゼンが問題視されるのは、それが人体に非常に有害なものだからだ。

ベンゼンは発がん性があり、遺伝性疾患の原因ともなる。経口で摂取した場合だけでなく、皮膚に着いただけでも体内に吸収されるし、あるいは揮発性があるので蒸気を吸引すれば体内に入ってくる。

体内に入ると、ベンゼンには麻酔作用があるので眠気やめまいを催し、長期に吸引し続けると中枢神経系、造血系に障害を起こす。白血病の原因ともなる。IARC発がん性対象一覧表ではグループⅠ「ヒトに対する発がん性が認めれる」に分類されており、日本の法律では特定化学物質に分類され、取り扱いには様々な制約が設けられている。

と恐ろしげなことを書いたが、実は筆者自身が学生時代には、かなり安直にベンゼンを取り扱っていた経験がある。ベンゼンはさまざまな有機物質を溶解する性質がある。例えば手についたアスファルトは石鹸でもなかなかとれないため、当時筆者はベンゼンで手を洗っていた。そうすると実に簡単にアスファルトが取れるのである。

今から考えると、ずいぶん乱暴なことをしたと思うが、それから50年近く経っても、今のところ幸いにも健康被害はない。ベンゼンは確かに危険な物質であるが、ちょっと手についたから、少し蒸気を吸ったからといって、すぐにがんになるとか、倒れてしまうとか言う物ではない。といってもこのような取り扱いは行うべきではないのはもちろんのことである。

ちなみにベンゼン環を含む化合物は芳香族と言われるが、ベンゼンそのものはよい香りどころか、実に嫌な刺激臭を持っている(ベンゼン環を含むものにはよい香りのものもあり、例えばニトロベンゼンはバニラのような甘い香りを持っている)。

ベンゼンとは以上のような物質である。ではなぜ、こんな危険なものが水道水に混入したのだろうか。

なぜベンゼンが水道水に混入したのか

ベンゼンが問題となったのは、今回だけではない。東京都の築地市場移転でも、移転先の敷地からベンゼンなどの有害物質が検出されて問題となっている。この場合は、移転先が東京ガスの工場跡地であったことが原因だろう。都市ガスは従来は石炭から作られていた。石炭をガス化するときにタールが副製し、この中に高濃度のベンゼンが含まれるからだ。

室蘭の場合、水道水から検出されたベンゼンの出どころは、ガソリンスタンドの地下タンクから漏れ出したガソリンである。ベンゼンはもともと原油にも少量含まれているが、ガソリンのオクタン価を上げるために使われる改質工程でベンゼンが生成する。ベンゼン自体がオクタン価の高い物質である。

また、市販されているガソリンには重油を分解した分解ガソリンが半分程度ブレンドされている。この分解ガソリンにもベンゼンが含まれている。

このため、従来、ガソリンには数%のベンゼンが含まれているのが普通であったが、やはり発がん性やその他の毒性の問題から、石油業界は多大の費用をかけて各製油所にベンゼンの除去装置を導入してきたという経緯がある。それでも完全に取り除かれているわけではなく、1%以下ではあるが少量のベンゼンが現在でもガソリンに含まれている。

ガソリンスタンドは地下タンクを二重構造にするなどして、ガソリンの漏洩を防いでいるはずだが、腐食など何らかの原因によってガソリンがタンクから漏れ出し、地下を汚染したのだろう。

漏洩したガソリンが地下水とともにガソリンスタンドから流れだし、一方、水道管についても破損している箇所があって、そこから水道水にガソリンが混入したのではないだろうか。ニュースではベンゼンが検出されたと騒がれているが、ガソリンそのものが水道水に混入し、そのガソリン成分の中でも特に毒性の高いベンゼンが問題とされたのだろう。

ガソリンタンクからなぜガソリンが漏洩したのか、健康被害はどの程度なのかについては、今後調査が進められるであろう。